Владилен Барашенков - Вселенная в электроне

- Название:Вселенная в электроне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-08-001051-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владилен Барашенков - Вселенная в электроне краткое содержание

Вселенная в электроне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ускорители — фабрики энергии

Производство энергии в мире за последние десятилетия возрастало в среднем на пять процентов в год. Если этот темп сохранится, то энергетические потребности человечества во второй половине следующего века в пятьдесят — сто раз превзойдут современный уровень. В то же время запасы наиболее энергоемких и удобных для использования видов органического топлива, нефти и газа, в основном будут исчерпаны уже в сравнительно недалеком будущем. Лучше обстоит дело с каменным углем. При современных темпах развития экономики его хватит по крайней мере на несколько сотен лет. Но в этом случае придется сжечь значительную часть атмосферного кислорода. Экологические последствия будут, по-видимому, катастрофическими. Конечно, есть еще солнечные батареи, ветряные двигатели, энергия, запасенная в земной коре, в морях и океанах. Все это — важное подспорье, но полностью удовлетворить потребности экономики таким путем нельзя.

Единственный выход — использование энергии атома. Атомные электростанции уже сегодня дают весьма заметный вклад в производство электроэнергии. В некоторых странах — например, во Франции и ФРГ, где мало нефти и угля, — он приближается к 50 — 70 процентам. Предполагается, что к концу столетия мощность атомной энергетики в мире возрастет по крайней мере втрое.

Радикальным решением энергетической проблемы, освобождающим нашу планету от забот об источниках энергии по крайней мере на ближайшую тысячу лет, был бы переход к «термояду» — использованию энергии термоядерного синтеза. В воде морей и океанов содержатся практически неограниченные запасы необходимого для этого сырья — атомов тяжелого водорода — дейтерия. Однако перед физиками здесь стоят еще чрезвычайно трудные научно-технические задачи, и пройдет очень много времени, прежде чем будут созданы экономически выгодные термоядерные реакторы.

Сегодня атомную энергию получают с помощью реакции деления ядер урана. Именно эта реакция «работает» на атомных электростанциях, приводит в движение подводные лодки и ледоколы. Запасы ядерного горючего, урана, на нашей планете хотя и не столь велики, как запасы тяжелого водорода, тем не менее вполне достаточны для того, чтобы в течение столетий служить надежной основой земной энергетики. Но вот что плохо: топливом для современных атомных реакторов может служить не весь уран, а только весьма редкая его разновидность — изотоп с атомным весом 235, доля которого в природном уране составляет менее процента. Остальная часть урана — а это ни много ни мало более девяноста девяти процентов всей его добычи! — идет пока на склады и сохраняется до лучших времен, когда будут созданы реакторы, способные использовать весь уран, оба его изотопа 235 и 238, которых много. В опытном порядке подобные системы уже действуют в нашей стране и за рубежом. Они 'перерабатывают уран в новый элемент — плутоний, который, как и уран 235, является хорошим топливом для «атомных печей». К сожалению, переработка в плутоний происходит пока еще довольно медленно и обходится дорого.

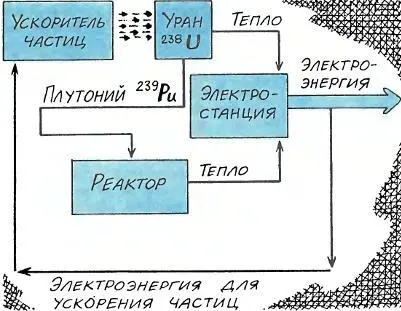

Есть еще один путь для переработки неиспользуемого урана 238 в плутоний — с помощью установки, которая является гибридом мощного ускорителя частиц и уранового реактора. Представьте себе большой кусок урана, скажем, кубический метр в объеме, — мишень, в которую бьет пучок протонов, ускоренных до высоких энергий. Сталкиваясь с ядрами, энергичные протоны дробят их на множество протонов и нейтронов — расшибают в веер нуклонных «брызг». Родившиеся при этом частицы дробят следующие ядра и так далее, до тех пор, пока их энергия не станет такой маленькой, что они уже будут не способны расколоть атомное ядро. В урановой мишени образуется мощный каскад, лавина постепенно замедляющихся частиц. Как в горах, когда сорвавшийся камень сбивает несколько следующих, те сбивают другие — и грохочущий веер камней летит вниз!

Часть образовавшихся в каскаде и постепенно замедлившихся нейтронов захватывается ядрами урана, и в результате образуется плутоний. Другие нейтроны делят ядра урана, как в обычном атомном реакторе. При этом в мишени выделяется так много энергии, что ее достаточно для того, чтобы возместить затраты электростанции на ускорение протонов, а образовавшийся плутоний можно «сжечь» с выделением большого количества энергии либо в самой мишени, либо в других атомных реакторах.

Это так называемый электроядерный метод получения атомной энергии, или, как говорят физики, «электрояд». Ускоритель становится фабрикой энергии. Скорость наработки плутония здесь во много раз больше, чем в реакторах деления, работающих без «подсветки» пучком ускорителя.

История науки убедительно говорит о том, что исследования фундаментальных явлений природы никогда не бывают напрасными, хотя на первых порах иногда и кажутся не имеющими никакого отношения к практике. С течением времени они обязательно дают выход в жизнь, сторицей окупая все затраты. Такой процесс «отдачи» уже начался в физике высоких энергий. Правда, как это всегда бывает, для того, чтобы от физических моделей перейти к мощным и надежно работающим промышленным установкам, требуется определенное время, когда главными фигурами становятся инженер и конструктор. Обычные ускорители, используемые сегодня для экспериментов с элементарными частицами, для «электрояда» не годятся. Здесь нужны так называемые сильноточные ускорители, которые могут за раз ускорять по меньшей мере в десять или даже в сто тысяч раз большее число частиц, чем, например, ускорители, работающие в подмосковном городке физиков Дубне. Различные типы сильноточных ускорителей проектируются и уже строятся во многих странах мира, в том числе и в нашей.

Некоторые ученые считают, что в будущем электроядерные установки с сильноточными ускорителями будут размещаться где-нибудь в космосе или на Луне, где высокий вакуум, не требуется специального охлаждения для сверхпроводников, а главное, не нужно заботиться о защите от мощного и опасного для людей радиоактивного излучения, испускаемого ускорителем и урановой мишенью. Там же можно хранить и радиоактивные отходы производства, которые представляют большую опасность для окружающей среды.

И вот тут мы встречаемся еще с одной очень важной проблемой современной науки — с опасностью, которой чреваты научные изыскания.

Опасна ли «чистая наука»?

Как повествуют исторические хроники, стремясь обезопасить себя от воинственных соседей, правители Персии всеми способами старались убить македонского царя Филиппа. Однако, когда, наконец, это им удалось, последствия были катастрофические. Новый царь Александр Македонский не стал следовать политике своего более осторожного отца и уже через несколько лет разгромил и уничтожил Персидское государство. Подобных примеров, когда, стремясь к определенной цели, люди забывают о том, что ее достижение может вызвать лавину нежелательных событий, в истории немало. Это относится и к науке. Еще сто лет назад Карл Маркс отмечал, что наука и технология, если они развиваются стихийно, а не направляются сознательно, оставляют после себя пустыню. Человечество в своем стремлении к благу не должно быть похожим на героев рассказа английского писателя Джекобса, престарелых родителей единственного сына, которые нашли волшебный талисман — обезьянью лапу, способную выполнить любое желание их владельца, и, неосторожно попросив у него немного денег, немедленно получили их в виде извещения о пенсии, назначенной им за неожиданно умершего сына. Сиюминутная выгода может не стоить и сотой доли того, что потом придется за нее заплатить.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: