Валентин Иванов - Размышления о природе вещей и идей

- Название:Размышления о природе вещей и идей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005533395

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Иванов - Размышления о природе вещей и идей краткое содержание

Размышления о природе вещей и идей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В своём трактате «Письма к Инголи» Галилей приравнивает звёзды к Солнцу, указывает на колоссальное расстояние до них. Он пишет: «Если какая-либо точка мира может быть названа его центром, то это центр обращений небесных тел; а в нём, как известно всякому, кто разбирается в этих вопросах, находится Солнце, а не Земля». Он заявил также, что планеты и Луна, подобно Земле, притягивают находящиеся на них тела. В современной терминологии, Галилей провозгласил однородность пространства (отсутствие центра мира) и равноправие инерциальных систем отсчёта Следует отметить важный анти-аристотелевский момент: аргументация Галилея неявно предполагает, что результаты земных опытов можно переносить на небесные тела, то есть законы на Земле и на небе одни и те же. Последней книгой Галилея стали «Беседы и математические доказательства двух новых наук», где излагаются основы кинематики и сопротивления материалов. Фактически содержание книги представляет собой разгром аристотелевой динамики; взамен Галилей выдвигает свои принципы движения, проверенные на опыте. Потомки с полным основанием говорят, что научная революция в физике начинается с Галилея. Он считается одним из основателей механицизма. Этот научный подход рассматривает Вселенную как гигантский механизм, а сложные природные процессы – как комбинации простейших причин, главная из которых – механическое движение.

В своих трудах Аристотель утверждал:

– Скорость падения пропорциональна весу тела.

– Движение происходит, пока действует «побудительная причина» (сила), и в отсутствие силы прекращается.

Находясь в Падуанском университете, Галилей изучал инерцию и свободное падение тел. В частности, он заметил, что ускорение свободного падения не зависит от веса тела, таким образом опровергнув первое утверждение Аристотеля. В своей последней книге Галилей сформулировал правильные законы падения: скорость нарастает пропорционально времени, а путь – пропорционально квадрату времени. Галилей доказал, что указанное, а также любое брошенное под углом к горизонту тело летит по параболе. В истории науки это первая решённая задача динамики. В заключение исследования Галилей доказал, что максимальная дальность полёта брошенного тела достигается для угла броска 45°(ранее это предположение высказал Тарталья, который, однако, не смог его строго обосновать). На основе своей модели Галилей составил первые артиллерийские таблицы.

Опыт Галилей рассматривал не как простое наблюдение, а как осмысленный и продуманный вопрос, заданный природе. Он допускал и мысленные эксперименты, если их результаты не вызывают сомнений. При этом он ясно представлял, что сам по себе опыт не даёт достоверного знания, и полученный от природы ответ должен подвергнуться анализу, результат которого может привести к переделке исходной модели или даже к замене её на другую. Таким образом, эффективный путь познания, по мнению Галилея, состоит в сочетании синтетического (в его терминологии, композитивный метод ) и аналитического ( резолютивный метод ), чувственного и абстрактного. Эта позиция, поддержанная Декартом, с этого момента утвердилась в науке. Тем самым наука получила свой метод, собственный критерий истины и светский характер.

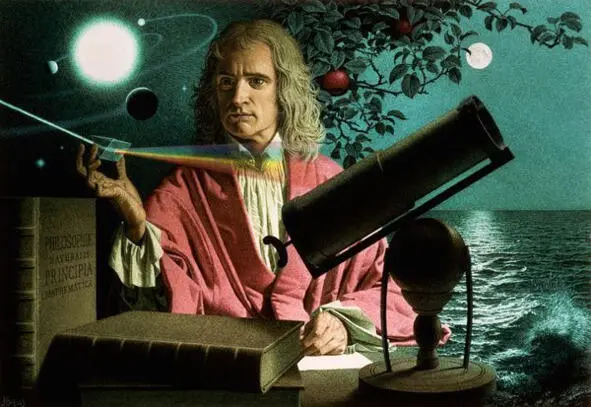

Хотя Галилей и описал некоторые виды движения с неравномерной скоростью, принято считать, что в законах механики он строго обосновал раздел, называемый кинематикой. Что же касается причин движения под воздействием силы, он рассмотрел лишь простейшие движения, в которых на тело действует постоянная по величине сила. Создание динамики движения под действием произвольных по величине и направлению сил принаждежит другому великому физику, математику, механику и астроному – Исааку Ньютону (1642—1727), которого считают основателем классической физики. Несмотря на открытия Галилея, естествознание и философию в Кембридже, где учился Ньютон, по-прежнему преподавали по Аристотелю. Научной опорой и вдохновителями творчества Ньютона в наибольшей степени были физики: Галилей, Декарт и Кеплер. Ньютон завершил их труды, объединив в универсальную систему мира.

В ноябре 1665 года он н получил прямой метод флюксий – которыми он называл производные от функций [дифференциальное исчисление]; в январе следующего года получил теорию цветов, а в мае приступил к обратному методу флюксий [интегральное исчисление]. Надо отметить, что Ньютон не только достаточно полно разработал анализ, но и сделал попытку строго обосновать его принципы. Если Лейбниц склонялся к идее актуальных бесконечно малых, то Ньютон предложил (в «Началах») общую теорию предельных переходов. Все последователи Ньютона уже использовали созданные им мощные методы математического анализа. Крупнейшими непосредственными продолжателями дела Ньютона стали Д’Аламбер, Эйлер, Лаплас, Клеро и Лагранж.

Эти работы вошли в главный труд Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии», но самым значительным его открытием в эти годы стали закон всемирного тяготения и три закона механики. Как по физическому, так и по математическому уровню труд Ньютона качественно превосходит работы всех его предшественников. В нём отсутствует аристотелева или декартова метафизика, с её туманными рассуждениями и неясно сформулированными, часто надуманными «первопричинами» природных явлений. Ньютон, например, не провозглашает, что в природе действует закон тяготения, он строго доказывает этот факт, исходя из наблюдаемой картины движения планет и их спутников. Метод Ньютона – создание модели явления, «не измышляя гипотез», а потом уже, если данных достаточно, поиск его причин. Такой подход, начало которому было положено Галилеем, означал конец старой физики. Качественное описание природы уступило место количественному – значительную часть книги занимают расчёты, чертежи и таблицы.

Основатель классической физики Исаак Ньютон (1642 – 1727)

Слабым местом теории тяготения Ньютона, по мнению многих учёных того времени, было отсутствие объяснения природы этой силы. Ньютон изложил только математический аппарат, оставив открытыми вопросы о причине тяготения и его материальном носителе. Для научной общественности, воспитанной на философии Декарта, это был непривычный и вызывающий подход, и лишь триумфальный успех небесной механики в XVIII веке заставил физиков временно примириться с ньютоновской теорией. Физические основы тяготения прояснились только спустя более чем два века, с появлением Общей теории относительности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: