Валентин Иванов - Размышления о природе вещей и идей

- Название:Размышления о природе вещей и идей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005533395

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Иванов - Размышления о природе вещей и идей краткое содержание

Размышления о природе вещей и идей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 3-ю книгу «Начал» Ньютон поместил ряд методических правил, направленных против картезианцев; первый из них – вариант «бритвы Оккама»:

Правило I. Не должно принимать в природе иных причин сверх тех, которые истинны и достаточны для объяснения явлений… природа ничего не делает напрасно, и было бы напрасным совершать многим то, что может быть сделано меньшим. Природа проста и не роскошествует излишними причинами вещей…

Правило IV. В опытной физике предложения, выведенные из совершающихся явлений с помощью наведения [индукции], несмотря на возможность противных им предположений, должны быть почитаемы за верные или в точности, или приближённо, пока не обнаружатся такие явления, которыми они ещё более уточняются или же окажутся подверженными исключениям.

Грандиозные открытия были сделаны Ньютоном и в оптике. Первое из них состояло в получении спектра белого света при прохождении его через треугольную призму. На основании этого опыта Ньютон сделал вывод о том, что белый свет состоит из смеси основных цветов, в качестве которых достаточно выбрать три – например, красный, синий и зелёный. В трёхтомном сочинении «Оптика» в первом томе он излагает основы геометрической оптики и дисперсии света, во втором волновую природу света, объясняющую природу интерференции, в третьем – корпускулярную теорию, объясняющую эффекты дифракции и поляризации света.

Ньютон окончательно похоронил укоренившееся с античных времён представление, что законы движения земных и небесных тел совершенно различны. В его модели мира вся Вселенная подчинена единым законам, допускающим математическую формулировку.

Аксиоматика Ньютона состояла из трёх законов, которые сам он сформулировал в следующем виде.

– Закон инерции: Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние.

– Изменение количества движения пропорционально приложенной силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.

– Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в противоположные стороны.

Именно Ньютон впервые ввёл в физику чётко определённые понятия силы, массы и количества движения. Масса у него является мерой инерции и, одновременно, гравитационных свойств материального тела. Объединение второго закона механики и закона всемирного тяготения позволяет вывести три закона движения небесных тел, полученные Кеплером, который получил эти закономерности, анализируя астрономические таблицы своего учителя Тихо Браге, но не смог дать объяснения причин, по которым небесные тела движутся таким, а не иным образом. У Кеплера планеты двигают сонмы ангелов, сменяя друг друга, по эллиптическим орбитам, назначенным Богом.. У Ньютона причиной движения небесных тел по своим орбитам является закон всемирного тяготения. Необходимости в иных двигателях у него нет. Другое дело, что законы эти и все остальные предопределены Богом. Открывая эти законы, исследователь познаёт божьи замыслы.

Начиная с Ньютона, естествознание развивается, твёрдо уверенное в том, что мир познаваем, потому что природа устроена по простым математическим принципам. Эта уверенность стала философской базой для грандиозного прогресса науки и технологии.

Вся история естествознания вплоть до начала ХХ века развивалась, в основном, эволюционным путём, в котором предыдущие фундаментальные идеи и понятия не отвергались целиком, а лишь уточнялись и совершенствовались. Именно так формировались и уточнялись представления о свойствах пространства и времени от Евклида и Аристотеля до Декарта и Ньютона. К началу ХХ века у естествоиспытателей сложилось впечатление, что фундаментальные законы природы в целом определены, и потомкам остаётся лишь уточнять описания отдельных, частных явлений природы. Джеймсом Клерком Максвеллом были написаны общие уравнения теории электромагнитных явлений, из которых следовало, что свет – это электромагнитные волны, распространяющиеся с огромной скоростью порядка трёхсот тысяч километров в секунду. Эта скорость входила в систему уравнений Максвелла в качестве константы, поэтому разработка прецизионных приборов, использующих электромагнитные явления, требовала знания скорости света с весьма высокой точностью. К этому времени опытами Вебера и Герца было установлено, что в пространстве распространяются с той же скоростью не только световые волны, но электромагнитные волны с частотами, недоступными для наблюдения их зрительными приборами. С демонстрацией этих волн в 1900 году русским инженером и физиком А. С. Поповым они получили название радиоволн.

Со времён Галилео Галилея укоренилось представление, что всякое движение в пространстве количественно определяется скоростью, а рассуждения о скорости имеют точный смысл только в том случае, если указано, относительно какого объекта определяется скорость движения наблюдаемого тела. Так, пассажир, сидящий в вагоне поезда, проносящегося мимо станции со скоростью сто километров в час, движется мимо станции с той же скоростью, но имеет нулевую скорость относительно вагона и всех предметов в нём находящихся. Если же на платформе того же поезда установлена пушка, стреляющая вдоль направления движения поезда, то скорость вылета снаряда из дула по отношению пушки определяется мощностью порохового заряда. Пусть скорость вылета снаряда равна тысяче километров в час, тогда его скорость относительно станции будет равна сумме скорости поезда относительно станции и скорости снаряда относительно дула пушки. Если пушка стреляет в произвольном направлении, скорости поезда и снаряда следует складывать как сумму векторов.

В простейшем случае для определения скорости движения предмета нужно иметь линейку и часы. Сложность измерения скорости света заключается в огромной величине этой скорости. Скажем, если мы имеем часы, определяющие время с точностью до десятой доли секунды, нам понадобится линейка длиной в тридцать тысяч километров, то есть конец линейки будет находиться в глубоком космосе.

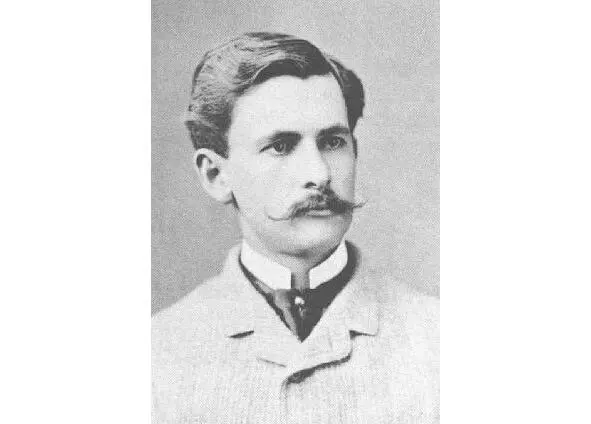

Альберт Абрахам Майкельсон (1852—1931)

Американский физик и изобретатель Альберт Абрахам Майкельсон посвятил измерениям скорости света более полувека своей жизни. Главным его достижением было изобретение интерферометра, позволявшего производить измерения с невероятной для того времени точностью. За это изобретение и проведение метрологических измерений он был удостоен Нобелевской премии по физике в 1907 году. Первые измерения он произвел в 1877 году. Сложность возникла не в самих измерениях, а в их интерпретации. Первый вопрос заключался в том, относительно чего измеряется скорость света. Предполагалось, что истинно неподвижной субстанцией Вселенной является эфир – среда со столь мелкими частицами, что все остальные частицы материи проходят через неё свободно, практически не возмущая частицы эфира. Учёные того времени не слишком серьёзно относились к парадоксу: со времён Галилео Галилея физика считается наукой экспериментальной, но частицы эфира не обнаружены, и потому об их свойствах нельзя утверждать ничего определённого. Возвращаясь к описанной выше ситуации с поездом на котором установлена пушка, Майкельсону следовало учесть, что источник, для которого производятся измерения скорости света, участвует во многих движениях сразу, поэтому следует векторно складывать скорость движения света относительно эфира, скорость вращения источника относительно центра Земли, скорость его вращения относительно Солнца, скорость вращения Солнца относительно центра нашей галактики и скорость движения галактики относительно центра Вселенной. Майкельсон поступил очень просто. Предположим, сумма всех скоростей относительного движения источника света равна величине V . Тогда можно сделать ряд измерений, перемещая положение источника относительно измерительного прибора по кругу в плоскости горизонта с некоторым угловым интервалом. Тогда точки измерений на графике лягут на кривую, максимум которой соответствует совпадению направления распространения света с направлением суммарного вектора V , а минимум – направлению, противоположному направлению этого вектора. Проделанные Майкельсоном расчёты показывали, что погрешность измерения его прибором примерно на два порядка меньше величины относительной скорости V/c , где с – скорость света относительно эфира. Однако, точки измерений легли на прямую линию с точностью до погрешности измерений. В 1987 году Майкельсон совместно с Э. У. Морли значительно усовершенствовал свой прибор, однако на этот раз измеренные точки с ещё большей точностью легли на прямую линию. Получалось, как будто измеряемая скорость света не зависит от скорости движения источника, что противоречит логике рассмотренного примера с поездом и пушкой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: