Аттилио Ригамонти - Физика повседневности. От мыльных пузырей до квантовых технологий

- Название:Физика повседневности. От мыльных пузырей до квантовых технологий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9340-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Аттилио Ригамонти - Физика повседневности. От мыльных пузырей до квантовых технологий краткое содержание

Физика повседневности. От мыльных пузырей до квантовых технологий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Книга во многом навеяна работами выдающихся ученых, в том числе публикациями рано ушедшего из жизни замечательного физика и популяризатора науки Льва Асламазова. Главы 1, 4, 6 и 8 развивают темы, которым он посвятил ряд статей. Другие главы представляют темы, рассматриваемые ранее в книгах «Удивительная физика» А. Варламова и Л. Асламазова и «Чудесный калейдоскоп физики» (Rigamonti A., Varlamov A. Magico caleidoscopio della fisica . La Goliardica Paveze, 2007). Все они были дополнены и обновлены.

Часть 1

Физика вокруг нас

Согласно этимологии, физика – это наука о природе (др.-греч. φύσις) или, по меньшей мере, о природных явлениях. Действительно, созерцание этих явлений поставило перед людьми первые вопросы физики: среди них, например, приливы, поразившие марсельца Пифея, когда он направил свой корабль за пределы родного Средиземного моря; радуга, возникновение которой объяснил Декарт; видимое движение планет на небе, ошибочно описанное Аристотелем и стоившее многих неприятностей Галилею; форма капель и пузырей, интересовавшая Пьера-Симона Лапласа и Томаса Юнга. Многие из этих, казалось бы, простых вопросов нашли свои ответы только в XIX веке. И в прошлом столетии Альберт Эйнштейн все еще задавался вопросом о форме излучин реки… Некоторым из этих явлений мы и посвящаем первую часть книги.

Глава 1

Реки, меандры и озера

Течение воды в реке – сложный процесс, который происходит в неоднородной среде. Хотя наука не объясняет всех нюансов ее движения, она дает ключ к пониманию основных свойств этого явления.

Сколько раз, гуляя по тропе вдоль ручья или реки, мы задавались вопросом: почему поток вместо кратчайшего пути (прямой линии) петляет из стороны в сторону? Конечно, некоторые его части почти прямые – из-за особенностей рельефа местности или проложенного человеком русла. Однако, когда водный поток свободно распространяется по равнине, обычно он вырисовывает петли и изгибы. Иногда образующиеся петли повторяются относительно регулярно (илл. 1). Как объяснить появление этих излучин, или меандров?

Чаинки в чашке…

Одним из первых, кто задумался о причинах формирования этих изгибов, был Альберт Эйнштейн. В 1926 году он представил Прусской академии наук доклад без каких-либо уравнений, озаглавленный «Причины образования извилин в руслах рек и так называемый закон Бэра». В чем же суть этого знаменитого закона? Основываясь на наблюдениях выдающихся географов XIX века, естествоиспытатель Карл Бэр пришел к выводу, что в Северном полушарии, в равнинной местности, правый берег рек обычно более крут, чем левый, а в Южном полушарии все наоборот: левый берег круче правого.

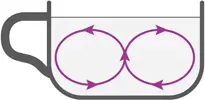

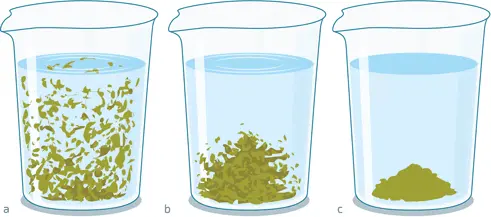

Прежде чем перейти к изучению излучин рек и формы берегов, Эйнштейн предлагает поставить небольшой опыт, воспроизводящий повседневное привычное нам действие: размешать ложечкой сахар в чашке чая. В этом эксперименте Эйнштейна заинтересовало явление, которое на первый взгляд кажется противоречащим здравому смыслу: вызываемое ложкой вращение жидкости создает вертикальные вихри (илл. 2). Чтобы их увидеть, Эйнштейн добавляет в воду чаинки. При размешивании жидкости ложкой видно, что чаинки собираются в центре дна чашки (илл. 3). Предлагаем читателю убедиться в этом самостоятельно!

1. Излучины реки Снейк («Змея»), США

Вот как Эйнштейн объясняет это явление: в результате вращения на жидкость действует центробежная сила, отбрасывающая ее от оси вращения, и она тем сильнее, чем быстрее вращение (см. главу 4, «Еще одна фиктивная сила: центробежная»). У стенок чашки жидкость тормозится трением, поэтому вращается немного медленнее, чем в центре чашки. «В частности, – добавляет Эйнштейн, – угловая скорость вращения, а следовательно, и центробежная сила у дна чашки меньше, чем у краев. Таким образом возникает циркуляция жидкости, показанная на илл. 2, которая и заставляет чаинки собираться в центре чашки».

2. При размешивании воды в чашке ложечкой в жидкости образуются вертикальные вихри

3. Опыт Эйнштейна. Воду с чаинками размешивают ложечкой (а). Вскоре чаинки собираются в центре стакана (b) и в конечном итоге опускаются на дно (c). Их движение доказывает наличие вертикальных вихрей, хотя их существование, кажется, противоречит интуиции

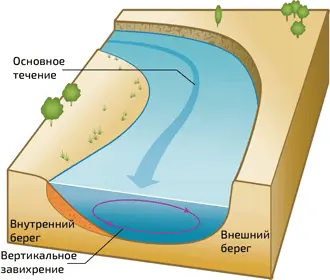

4. Циркуляция воды на изгибе реки по Эйнштейну. Центробежная сила, направленная от внутреннего берега к внешнему, действует в каждой точке жидкости. Но вблизи дна ее действие уменьшается из-за трения, и в основном потоке возникает вертикальная циркуляция. Она захватывает песок с внешнего берега и относит во внутреннюю часть меандра

Как меняется русло рек?

Теперь проанализируем движение воды в той части реки, где она образует излучину. Оно аналогично движению воды в чашке, отмечает Эйнштейн. Так же как жидкость в ходе эксперимента тормозилась стенками чашки, скорость потока уменьшается трением в непосредственной близости от дна: таким образом, центробежная сила, направленная наружу от поворота, здесь меньше, чем у поверхности. Таким образом, возникает вертикальная циркуляция, обращенная во внешнюю сторону излучины около поверхности и внутрь вблизи дна (илл. 4).

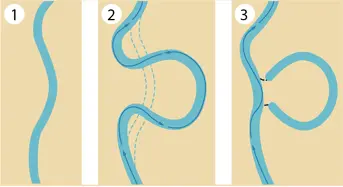

Это завихрение переносит внутрь изгиба землю и гальку, которые вымывает из внешнего берега. На внутреннем берегу образуется намыв точно так же, как возникал «нанос» чаинок в центре дна чашки в предыдущем опыте. В обоих случаях, когда вода поднимается и под действием силы тяжести оставляет все, что влекла за собой, происходит осаждение. Эрозия внешнего берега и намыв на внутреннем берегу постепенно превращают едва заметный изгиб в меандр с крутым внешним и пологим внутренним берегом. Вследствие продолжающейся эрозии русло реки, скорее всего, в конце концов сольется у начала и конца изгиба и возникнет остров (илл. 5 и 6).

5. Изгиб реки, поначалу умеренный (1), постепенно увеличивается, образуя излучину с отложением нанесенного песка на внутреннем берегу (2), а затем приводит к образованию острова или озера в форме подковы (3)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Лина Сайфер - Театр мыльных пузырей [litres]](/books/1146702/lina-sajfer-teatr-mylnyh-puzyrej-litres.webp)