Аттилио Ригамонти - Физика повседневности. От мыльных пузырей до квантовых технологий

- Название:Физика повседневности. От мыльных пузырей до квантовых технологий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9340-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Аттилио Ригамонти - Физика повседневности. От мыльных пузырей до квантовых технологий краткое содержание

Физика повседневности. От мыльных пузырей до квантовых технологий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

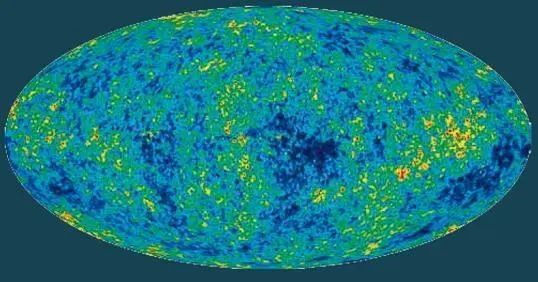

На самом деле оно не совсем черное, а наполнено электромагнитным излучением гораздо большей длины волны, чем видимый свет (порядка миллиметра вместо микрометра). Это низкочастотное излучение, невидимое для глаз, улавливается достаточно чувствительным радиотелескопом (см. илл.). Его непреднамеренное открытие в 1964 году принесло американцам Арно Пензиасу и Роберту Уилсону Нобелевскую премию по физике в 1978 году. Речь идет о «микроволновом реликтовом излучении», которое излучается не звездами. Из-за расширения Вселенной его длина волны со временем увеличивается.

Первая «карта» Вселенной, или микроволновое реликтовое излучение, около 14 миллиардов лет назад. Карта отображает колебания температуры в разных точках Вселенной через 380 000 лет после ее рождения, которые соответствуют местам зарождения будущих галактик. С момента экспериментального подтверждения существования реликтового излучения в 1964 году оно изучается с помощью приборов, установленных на спутниках или в люльках под аэростатами. Приведенная здесь первая детальная карта построена по данным со спутника Wilkinson Microwave Anisotropy Probe

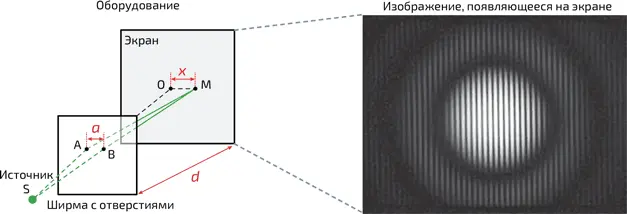

6. Опыт Юнга с интерференцией на отверстиях. Источник монохроматического света направлен на отверстия: на экране наблюдается чередование светлых и темных полос. Лучи, исходящие из A и B, интерферируют. С одним отверстием можно наблюдать размытое пятно, окруженное кольцом из-за явления дифракции

Интерференция и когерентность

Явление интерференции света было доказано в начале XIX века историческим опытом английского физика Томаса Юнга. Ученые той эпохи спорили о природе света: его интерпретировали или как волновое явление, что, казалось, подтвердил опыт Юнга, или как поток частиц. В четвертой части этой книги (см. главу 22) мы увидим, что все они были правы.

Устройство Юнга (илл. 6) содержит точечный источник монохроматического света S, расположенный перед непрозрачной пластиной, в которой на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга проделаны два отверстия чрезвычайно малого диаметра (порядка 0,1 мм). Свет, проходящий через отверстия, достигает экрана. И мы видим на нем – удивительно! – не сплошное пятно света, а пятно, демонстрирующее чередование темных и светлых полос. Как так получается?

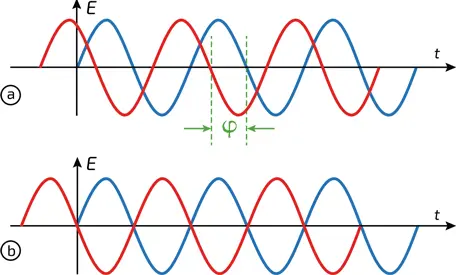

7. a.Две волны с произвольным фазовым сдвигом φ.

b. Две волны в противофазе интерферируют, мешая друг другу: максимальная амплитуда одной соответствует минимальной амплитуде другой

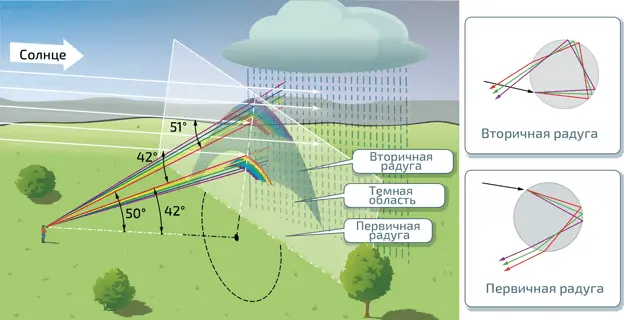

8. Основная (более яркая, справа) и вторичная радуги. Их цвета расположены в противоположном порядке

Интенсивность света, наблюдаемая в точке M экрана, является результатом наложения волн, исходящих из отверстий A и B. Это явление алгебраического суммирования волн, приходящих из разных точек, называется интерференцией. Оно может привести и к нулевой или низкой общей интенсивности (это означает деструктивную интерференцию), и к более высокой интенсивности (так называемая конструктивная интерференция). Конструктивный или деструктивный характер интерференции зависит от смещения волн относительно друг друга, или фазового сдвига, в момент их попадания на экран (илл. 7).

На оси SO волны, исходящие из A и B, находятся в фазе: наблюдается светлая полоса. По мере отклонения от этой оси, в зависимости от точки на экране, волны преодолевают различные расстояния (оптические пути) от отверстий. Их фазы расходятся, и в результате наблюдается периодический ряд светлых и темных полос. Существует деструктивная интерференция (темная полоса), когда разница в длине оптического пути равна половине длины волны, или нечетному числу длин полуволн. Есть и конструктивная интерференция (светлая полоса), когда разница в длине оптического пути кратна длине волны.

Для видимого света длина волны λ – порядка микрометра, что примерно в десять раз меньше диаметра волоса. Однако расстояние между полосами на экране значительно возрастает, если этот экран находится на достаточном расстоянии d от отверстий. Размер OM = x полос может быть найден из условия AM – BM = n λ, где n – целое число. Если a = AB – расстояние между отверстиями, то расстояние между полосами равно λ d / a . Приняв λ = 0,5 мкм, d = 3 м и a = 0,5 см, находим, что расстояние между полосами составляет 0,3 мм. Таким образом, становится понятно, почему нам удается увидеть интерференционные полосы невооруженным глазом, хотя это и не всегда просто. При практических работах по интерференции сегодняшние студенты часто сталкиваются с трудностями. Поэтому нам остается лишь восхищаться Юнгом, который сумел поставить этот опыт два века назад.

9. Путь световых лучей в основной и вторичной радугах. Средний угол отклонения – 42° и 51° соответственно. Впоследствии лучи света, составляющие основную радугу, образуют конус вращения, осью которого является прямая «Солнце – наблюдатель», а угол между ней и образующими составляет 42°

А что будет, если вместо освещения двух отверстий одним и тем же источником света использовать два точечных источника монохроматического света? Оказывается, что в этом случае эксперимент потерпит неудачу! Интерференция возможна только для когерентных источников, фазовый сдвиг которых постоянен во времени. Два же случайных источника, если не принять каких-либо особых мер, не удовлетворяют этому условию.

Трудность наблюдения за интерференцией света может навести на мысль, что это довольно экзотическое явление. Вовсе нет! Хорошим примером интерференции служат радужные переливы на мыльных пузырях (см. главу 6, «Мыльные пузыри»). В этом случае интерференция происходит между светом, отраженным от передней и задней границ мыльной пленки. Поскольку наблюдения обычно производятся при белом свете, то волны, находящиеся в противофазе, гасят друг друга, и полученный свет выглядит разноцветным. Видимый цвет пленки зависит от ее толщины и от положения наблюдателя относительно пузыря. Подобные интерференционные переливы цвета можно увидеть на крыльях бабочек, в оперении колибри, а также на наружном покрове некоторых насекомых.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Лина Сайфер - Театр мыльных пузырей [litres]](/books/1146702/lina-sajfer-teatr-mylnyh-puzyrej-litres.webp)