Иосиф Шкловский - Звезды: их рождение, жизнь и смерть

- Название:Звезды: их рождение, жизнь и смерть

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука, Главная редакция физико-математической литературы

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Шкловский - Звезды: их рождение, жизнь и смерть краткое содержание

Книга посвящена центральной проблеме астрономии — физике звезд. Заключительный этап звездной эволюции представляет особенно большой интерес, так как он имеет прямое отношение к таким интереснейшим объектам современной астрономии, как пульсары, рентгеновские звезды и черные дыры. Проблемы, связанные с этими объектами, пока далеки от решения. Поэтому автор стремился осветить фактическое состояние вопроса, давая лишь общее представление о существующих: теориях и гипотезах. В книге рассматривается также проблема образования звезд.

Книга рассчитана на широкий круг лиц со средним образованием. Специальный интерес она представляет для студентов, лекторов, преподавателей, специалистов в области смежных наук.

Звезды: их рождение, жизнь и смерть - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

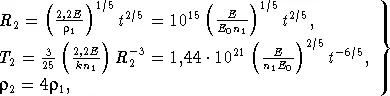

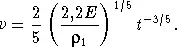

Мы можем рассматривать вспышку сверхновой звезды как сильнейшее локальное возмущение окружающей ее межзвездной среды. Для этого совершенно необязательно знать, каковы были причины взрыва звезды и каковы конкретные особенности взрыва. Надо только знать полное количество энергии, выделившееся во время взрыва в форме кинетической энергии выброшенной газовой оболочки. Кроме того, необходимо знать плотность окружающей межзвездной среды. Аналогичную задачу для сильных взрывов в земной атмосфере (ныне, к счастью, запрещенных большинством стран) решил академик Л. И. Седов еще в 1945 г. Автор этой книги применил в 1960 г. решение Седова к задаче вспышки сверхновой звезды. Будем считать окружающую межзвездную среду однородной с постоянной плотностью газа n 1атомов в 1 см 3. Теория Седова предполагает, что взрыв является адиабатическим , т. е. энергия не покидает область взрыва через посредство излучения. Вспышку сверхновой можно рассматривать как мгновенное выделение тепловой энергии E в точке, которую мы примем за начало координат в момент времени t = 0. В некоторый момент времени t возмущением от взрыва будет охвачена межзвездная среда, находящаяся внутри сферы радиуса R 2. Внутри этой сферы температура межзвездного газа, по которому распространяется вызванная взрывом ударная волна, будет очень велика. За пределами среды она скачком падает до нормального (т. е. «невозмущенного») значения. На самой границе сферы, т. е. при R = R 2, плотность межзвездного газа в четыре раза превышает невозмущенную плотность. Само применение теории Седова к нашей проблеме предполагает, что межзвездную среду можно считать сплошным сжимаемым континуумом. Такое предположение вполне законно, так как длина свободного пробега атомов и ионов в межзвездной среде, несмотря на огромную разреженность, все-таки гораздо меньше, чем R 2. Согласно теории Седова будут выполняться следующие основные соотношения:

|

(16.1) |

где E 0= 7 , 5  10 50эрг, k — постоянная Больцмана, а плотность межзвездной среды

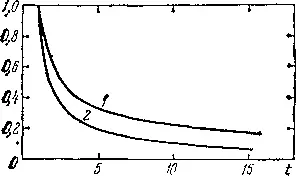

10 50эрг, k — постоянная Больцмана, а плотность межзвездной среды  1= m H n 1. Второе из этих уравнений имеет простой смысл: вся выделившаяся при взрыве энергия E распределяется между частицами газа, находящегося внутри сферы радиуса R 2, нагревая его до температуры T 2. Более детальные расчеты позволяют получить распределение плотности и температуры внутри сферы, охваченной возмущением от взорвавшейся звезды. Это распределение приведено на рис. 16.1. Из этого рисунка видно, что в центральной области сферы плотность газа очень мала. Газ образует как бы слой с толщиною около 1 / 10 R 2, Температура этого газа растет по направлению к центру сферы.

1= m H n 1. Второе из этих уравнений имеет простой смысл: вся выделившаяся при взрыве энергия E распределяется между частицами газа, находящегося внутри сферы радиуса R 2, нагревая его до температуры T 2. Более детальные расчеты позволяют получить распределение плотности и температуры внутри сферы, охваченной возмущением от взорвавшейся звезды. Это распределение приведено на рис. 16.1. Из этого рисунка видно, что в центральной области сферы плотность газа очень мала. Газ образует как бы слой с толщиною около 1 / 10 R 2, Температура этого газа растет по направлению к центру сферы.

|

| Рис. 16.1:Схема распределения температуры (1) и плотности (2) в ударной волне. |

Из уравнений (16.1) можно получить скорость увеличения R 2, т. е. скорость расширения фронта ударной волны:

|

(16.2) |

Отсюда следует простое отношение:

|

(16.3) |

Практическое значение этой формулы очень велико, так как она позволяет по измеренной скорости расширения остатков вспышки сверхновой (а это можно сделать, см. ниже), зная R 2, найти возраст остатков, т. е. время, прошедшее после взрыва.

Необходимо подчеркнуть, что теория Седова неприменима к сравнительно ранней стадии возмущения межзвездной среды взрывом. На более поздних стадиях, которые вполне удовлетворительно описываются этой теорией, всякие следы облаков газа, выброшенных с огромной скоростью во время взрыва, уже исчезли. Они «растворились» в окружающем межзвездном газе, передав им свою энергию. Масса газа заключенного внутри сферы радиуса R 2, в десятки и сотни раз превосходит массу газа, выброшенную во время взрыва. Это в основном масса межзвездной среды, возмущенной взрывом. В то же время излученная горячим газом за фронтом ударной волны энергия все еще значительно меньше E , первоначальной энергии взрыва. На еще более поздней фазе расширения туманности взрыв уже нельзя рассматривать как адиабатический и теорию Седова опять нельзя применять. За фронтом ударной волны газ успевает сравнительно быстро остыть. При таких условиях сохраняется уже не энергия движущегося газа (как в случае адиабатического взрыва), а его импульс: 4 / 3  R 2 3

R 2 3  13 = const. Зависимость радиуса от времени будет очень слабая: R 2

13 = const. Зависимость радиуса от времени будет очень слабая: R 2  t 1 / 4. Большинство радиотуманностей — остатков вспышек сверхновых — находятся либо на адиабатической стадии расширения, либо на «переходной», когда начинают играть роль процессы излучения. Поэтому в первом приближении теория Седова к остаткам вспышек сверхновых применима.

t 1 / 4. Большинство радиотуманностей — остатков вспышек сверхновых — находятся либо на адиабатической стадии расширения, либо на «переходной», когда начинают играть роль процессы излучения. Поэтому в первом приближении теория Седова к остаткам вспышек сверхновых применима.

|

| Рис. 16.2:Фотография тонковолокнистых туманностей — остатков вспышки сверхновой в созвездии Лебедя. |

Как мы уже подчеркивали выше, задача возмущения межзвездной среды взрывом сверхновой рассматривалась нами идеализированно. Например, не учитывалось магнитное поле, находящееся в межзвездной среде, а также давление релятивистских частиц, находящихся внутри расширяющейся туманности (см. ниже). Можно, однако, показать, что на адиабатической стадии расширения значение этих факторов не является определяющим. Гораздо большее значение имеет то обстоятельство, что, в отличие от нашей идеализированной схемы, межзвездная среда не является однородной. Это приводит к тому, что находящиеся в ней уплотнения будут «обжиматься» распространяющейся от взрыва ударной волной. От этого будут образовываться плотные газовые сгустки, зачастую вытянутой, «нитевидной» формы. Из-за высокой плотности газа в таких «нитях» они будут быстро охлаждаться до температуры в несколько десятков тысяч градусов и при этом станут наблюдаемы методами оптической астрономии. Таким образом, область взрыва будет окаймлена системой тонковолокнистых туманностей. Эти туманности распределены вокруг очага взрыва весьма неравномерно, отражая первоначальное распределение неоднородностей в межзвездной среде, окружающей взорвавшуюся звезду. Обнаруженные несколько десятилетий назад оптическими астрономами системы тонковолокнистых туманностей в созвездии Лебедя были первым свидетельством о существовании огромных возмущений межзвездной среды, обусловленных взрывами звезд. Такую интерпретацию тонковолокнистых туманностей впервые предложил известный голландский астроном Оорт, обратившими внимание на отсутствие горячих звезд, способных возбудить к свечению эти туманности «нормальным» образом, т. е. путем ультрафиолетового излучения. На рис. 16.2 и 16.3 приведено несколько наиболее исследованных тонковолокнистых туманностей. Система таких туманностей в созвездии Лебедя (рис. 16.2) имеет огромные угловые размеры — около 3°. Так как расстояние до этих туманностей известно (около 800 пс), линейный диаметр 2 R 2системы составляет около 40 пс — величина весьма большая. Ведь в сфере радиусом в 20 пс находится несколько тысяч звезд! На этом примере мы видим, каким большим является возмущение, которое связано со вспышкой сверхновой. Спектр волокон состоит из ряда линий излучения водорода, ионизованных кислорода, азота, серы и других элементов. Анализ смещений длин волн этих линий, обусловленных эффектом Доплера, позволил сделать вывод, что вся система волокон, изображенная на рис. 16.2, расширяется со скоростью до 400 км/с. Отсюда, отождествляя эту скорость со скоростью фронта ударной волны, по формуле (16.3) можно найти возраст этой системы волокон, который оказывается около 20 000 лет. У другой туманности, изображенной на рис. 16.3, возраст получается примерно такой же.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрэ Нортон - Рожденные среди звезд [= Рождение звезды]](/books/146741/andre-norton-rozhdennye-sredi-zvezd-rozhdenie-zve.webp)

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/1061858/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin.webp)