Кудрявцев Степанович - Курс истории физики

- Название:Курс истории физики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кудрявцев Степанович - Курс истории физики краткое содержание

Курс истории физики предназначен для студентов педагогических институтов. В нём изложена история мировой физики от древности до наших дней. Книга состоит из трёх частей. В первой освещена история становления физической науки, заканчивающейся Ньютоном. Последняя, третья часть посвящена истории становления квантовой, релятивисткой и ядерной физики.

Курс истории физики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наличие этих внутренних движений приводит к тому, что отдельные молекулы между собой и с молекулами стенки взаимодействуют не упруго. В среднем же установившемся состоянии поступательное движение молекул не изменяется под влиянием движения частей молекул, и «при исследовании совокупного действия большого количества молекул можно пренебречь неправильностями, имеющими место при отдельных столкновениях, и полагать, что по отношению к поступательному двиясению молекулы следуют общим законам упругости». При этом Клаузиус считает, что поступательное движение каждой молекулы в среднем находится в постоянном отношении к движению ее составных частей.

Еще в 1857 г. Клаузиус вывел основную формулу кинетической теории газов, согласно которой давление газа равно двум третям средней кинетической энергии всех молекул в единице объема. В третьем томе «Механической теории тепла» он снова обращается к этому выводу. Рассматривая механизм удара молекулы о стенку, он считает, что благодаря наличию движений составных частей молекул таза и стенки происходит взаимодействие этих внутренних движений и «в зависимости от фаз, в которых находятся движения последних в момент удара, они могут различным образом повлиять на движение всей молекулы, возникающее в результате удара».

Как видим, Клаузиус ясно представлял себе сложность процесса столкновения молекул и атомов и определяющую роль движений их структурных элементов. Но для большого числа молекул в среднем дело обстоит так, как если бы молекулы отражались после удара о стенку «согласно тем же законам, что и упругие шары от неподвижной стенки». Таким образом, механизм упругого удара, обусловливающий давление газа, получается, по Клаузиусу, в результате усреднения, когда «можно принять, что после отражения молекулы в среднем обладают той же самой живой силой, какую они имели в момент налета, и что среди отраженных молекул все направления движений по отношению к стенке представлены совершенно так же, как были представлены направления движений налетевших на стенку молекул». Если сделать такое допущение, то, указывает Клаузиус, «при определении давления совершенно безразлично, если вместо среднего лишь равенства допустить существование равенства при каждом отдельном ударе». При обычном, школьном выводе просто предполагается, что молекула сталкивается со стенкой по законам упругого удара, и таким образом игнорируется тот сложный путь, который привел Клаузиуса к этому допущению.

Вторым допущением Клаузиуса является гипотеза идеального (совершенного) газа: во-первых, молекулы газа «настолько малы, что их объемом можно пренебречь по сравнению с объемом, занимаемым всем газом, и, во-вторых, молекулы проявляют силы взаимодействия, лишь находясь в непосредственной близости друг от друга». Кроме того, при подсчете давления Кяаузиус делает мимоходом предположение, что молекулы газа «движутся во всех возможных направлениях, так что любое направление столь же вероятно, как и все прочие». Это гипотеза молекулярного хаоса. При вычислении давления Клаузиус использует второй и третий законы Ньютона, а так как к тому же от столкновения до столкновения молекулы, по предположению, движутся равномерно и прямолинейно по закону инерции, то, очевидно, Клаузиус принимает, что к молекулам и атомам применимы законы Ньютона, законы классической механики.

Итак, Клаузиус строит кинетическую теорию газов на основе классической механики, привлекая молекулярные представления и статистику. В формуле давления у него фигурирует средний квадрат квадратов скоростей отдельных молекул. Он вычисляет среднее число столкновений и среднюю длину свободного пробега молекулы, оперируя понятиями теории вероятностей. Эти результаты и методы подсчета Клаузиуса ныне вошли в учебники физики.

21 сентября 1859 г. на собрании Британской Ассоциации содействия прогрессу наук Джемс Клерк Максвелл сделал доклад «Пояснения к динамической теории газов». Максвелл отмечает, что из молекулярной гипотезы «может быть выведено так много свойств материи, в особенности если ее взять в газообразной форме, что истинная природа этого движения является предметом естественного интереса».

Максвелл указывает далее, что Даниил Бернулли, Джоуль, Крёниг, Клаузиус и другие «показали, что отношения между давлением, температурой и плотностью в совершенном газе могут быть объяснены, если предположить, что частицы движутся с постоянной скоростью по прямолинейным путям, ударяясь о стенки сосуда, содержащего газ, и вызывая этим давление». Для определения таких молекулярных величин, как средняя длина свободного пробега и диаметр молекулы, Максвелл исследует на основе законов механики движение и столкновение некоторого числа твердых, упругих шаров малого размера. Он приходит к выводу, что в такой системе в результате взаимных столкновений устанавливается распределение живых сил между частицами «согласно некоторому правильному закону». При этом возможно определить «среднее число частиц, скорости которых лежат между определенными пределами, хотя скорость каждой отдельной частицы изменяется при каждом столкновении». Максвелл находит следующие результаты.

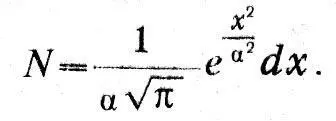

«1. Число частиц, скорость которых, разложенная в определенном направлении, лежит между х и x + dx, равно:

(1)

(1)

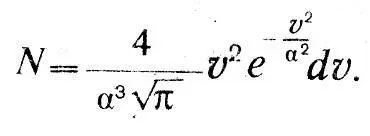

2. Число частиц, действительные скорости которых лежат между v и v + dv, равно:

(2)

(2)

3. Средняя скорость равна:

4. Среднее значение равно:

Максвелл в качестве общего вывода констатирует, что «скорости распределяются между частицами по тому же закону, по которому распределяются ошибки между наблюдениями в теории «метода наименьших квадратов». Скорости лежат в пределах от 0 до °°, однако число молекул, имеющих большие скорости, сравнительно невелико.

Далее Максвелл показывает, что если в одном и том же сосуде движутся две системы частиц, то «средняя живая сила каждой частицы одинакова в обеих системах». Позднее Максвелл в своей речи «Молекулы» говорил по поводу этого предложения: «Динамическая теория говорит нам также и о том, что происходит, когда молекулы различных масс сталкиваются друг с другом. Большие массы будут двигаться медленнее меньших, так что в среднем каждая молекула, большая или малая, будет иметь ту же энергию движения.

Доказательство этой динамической теоремы — и в этом я заявляю свои права на приоритет — в последнее время получило широкое развитие и усовершенствование благодаря трудам д-ра Людвига Больцмана. Самое важное следствие, из нее вытекающее, состоит в том, что кубический сантиметр любого газа при постоянных температуре и давлении содержит одинаковое число молекул». Так закон Авогадро получил свое истолкование в кинетической теории газов наряду с другими законами идеальных газов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: