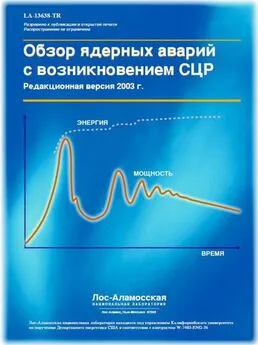

Томас Маклафлин - Обзор ядерных аварий с возникновением СЦР (LA-13638)

- Название:Обзор ядерных аварий с возникновением СЦР (LA-13638)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лос-Аламосская национальная лаборатория

- Год:2003

- Город:Лос-Аламос, Нью-Мексико

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Томас Маклафлин - Обзор ядерных аварий с возникновением СЦР (LA-13638) краткое содержание

Обсуждаются ядерные аварии с возникновением самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР) и характеристики разгона на мгновенных нейтронах на критических сборках. Рассмотрено 60 аварий на различного типа оборудовании и установках. Приводятся детали, позволяющие читателю понять физическую картину, химические процессы во время аварии, а также предоставляется информация об административной обстановке на промежутке времени, предшествующем возникновению аварии, в тех случаях, когда она доступна. Приводится картина изменения мощности во времени, приводятся данные об энерговыделении, последствиях и причинах аварии. Для описания тех аварийных ситуаций, которые возникли на промышленных предприятиях, в настоящую версию были включены два новых раздела. В первом из них содержится анализ и выводы о физических и ядерно-физических свойствах систем, в которых происходила цепная реакция. Во втором обобщаются наблюдения и обсуждаются извлеченные уроки. Обсуждение случаев резкого превышения мощности крупных энергетических реакторов не включено в данный отчет.

Обзор ядерных аварий с возникновением СЦР (LA-13638) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В последнем испытании с периодом 3,2 миллисекунды (выход энергии 30,7 МДж) все 270 пластин до определенной степени расплавились, в среднем оплавление составило 35 %. С точки зрения ядерной физики это испытание прошло очень близко к тому, что предсказывалось. Было видно, что ядерные аспекты процесса гашения всплеска мощности в реакторе практически совпадали с тем, что наблюдалось в предыдущих переходных состояниях, и включали в себя тепловое расширение топлива и замедлителя, а также кипение воды. Однако примерно через 15 миллисекунд после окончания переходного процесса сильный гидравлический удар полностью разрушил активную зону. Это приписывается паровому взрыву, произошедшему в результате быстрого переноса тепла от расплавленного топлива к воде. Топливо, вода и элементы активной зоны были с силой выброшены из корпуса, в котором проводился эксперимент.

В ходе эксперимента использовались приборы для измерения активности любых выделяющихся продуктов деления, хотя и не предполагался такой мощный всплеск мощности. Измерения показали, что имела место утечка в атмосферу 7 % благородных газов, выделившихся во время разгона. Еще до начала испытания были сняты крыша и часть стен реакторного здания, так что оно обеспечивало лишь ограниченную локализацию. В атмосфере не было обнаружено присутствие твердых продуктов деления и радиоактивного йода.

Основываясь на чувствительности измерительных приборов и отсутствии признаков загрязнения радиоактивным йодом, установили, что менее 0,01 % всех образовавшихся радиоизотопов йода попало в атмосферу.

10. Мол, Бельгия, 30 декабря 1965 г. 26, 27

Критическая сборка «ВЕНУС», твэлы из UO 2с обогащением 7 % в H 2O-D 2O; единичный всплеск мощности; один человек получил значительную дозу облучения.

Сборка «ВЕНУС» являлась критической сборкой корпусного типа с водяным замедлителем, которая использовалась в экспериментах наряду с реактором «Вулкан». Это был реактор с плавающим спектром нейтронов, потому что исходный замедлитель D 2O можно было разбавлять H 2O для смягчения спектра и поддержания реактивности по мере выгорания делящегося материала. Во время проводившихся на критсборке экспериментов замедлитель и отражатель состояли из 70 % H 2O и 30 % D 2O. Отражатель был на 0,3 м выше активной зоны. Размер активной зоны по высоте и диаметру составлял около 1,6 м. Топливом служил UO 2в виде таблеток, собранных в твэлы. Общая масса UO 2составляла 1,2 X 10 3кг, обогащение по урану-235 равнялось 7 %.

Основным способом регулирования реактивности было перемещение поглощающих стержней (восемь стержней САОР и два регулирующих стержня). Дополнительно имелось восемь поглощающих стержней, предназначенных для ввода в активную зону вручную.

Непосредственно перед аварией в активную зону были опущены все стержни системы аварийной остановки реактора, один регулирующий стержень и семь стержней ручного управления. Еще один регулирующий стержень находился в процессе погружения, реактор находился в подкритическом состоянии, соответствующем весу одного стержня САОР и одного регулирующего стержня.

Для проведения эксперимента с новой конфигурацией стержней оператор реактора решил понизить реактивность путем погружения в активную зону последнего стержня ручного управления после того, как завершится введение в активную зону второго регулирующего стержня. При этом реактор должен был находиться в подкритическом состоянии, соответствующем весу одного стержня САОР, двух регулирующих стержней и одного стержня ручного управления. Тогда можно было извлечь из активной зоны другой стержень ручного управления, расположенный около стержня, вставленного последним, а затем перевести сборку в состояние критичности путем извлечения двух стержней САОР.

Такая программа предполагала, что оператор будет вводить один стержень и вынимать другой. Оператор пренебрег инструкцией, согласно которой запрещалось проводить какие-либо манипуляции стержнем ручного управления без предварительного удаления воды из корпуса реактора. Он дал технику письменное указание ввести один стержень ручного управления, а затем извлечь другой. Техник не дождался, когда движущийся регулирующий стержень достигнет конечного нижнего положения, и провел операцию в неправильном порядке. Вместо того, чтобы сначала ввести один стержень, а после этого извлекать второй, он сразу же извлек первый стержень.

Во время подъема стержня ручного управления сборка пришла в критическое состояние. Левая ступня техника выступала над краем бака, опираясь на решетку в 5 см над отражателем, правая нога была слегка отставлена назад и частично экранирована. Он заметил свечение на дне реактора, тут же бросил регулирующий стержень и покинул помещение.

Выделилась энергия, равная 13 МДж (4,3 X 10 17делений). По-видимому, всплеск мощности был остановлен падающим стержнем ручного управления, хотя возможно, что аварийная остановка была ускорена комбинацией эффекта Доплера и опорожнением корпуса, которое произошло при автоматическом срабатывании системы аварийной остановки реактора. Точной информации об этом нет.

Образование пара не наблюдалось, топливо не было повреждено, радиоактивного загрязнения не было. Техник получил очень большую дозу, в основном, из-за гамма облучения. Грубая оценка, сделанная через восемь дней после облучения по результатам 300 измерений, выполненных на фантоме человека, показала, что дозы облучения составляли 300–400 бэр для головы, 500 бэр для груди и 1750 бэр для левой лодыжки. На ступне доза облучения достигала 4000 бэр. Лечение пациента было успешным, но левую ступню пришлось ампутировать.

11. Российский научный центр "Курчатовский институт", г. Москва, 15 февраля 1971 г. 80

Твэл из двуокиси урана, U(20 %), в сборке с отражателем из железа и бериллия; несколько всплесков мощности; два случая тяжелой степени облучения.

На стенде проводились исследования относительной эффективности железо-водного отражателя нейтронов и отражателя из металлического бериллия для активной зоны энергетического реактора. Активная зона размерами Н = 1200 мм и D = 1000 мм набиралась из 349 кассет с тепловыделяющими элементами стержневого типа. Компенсация оперативного запаса реактивности осуществлялась компенсирующей решеткой из стержней с карбидом бора, охватывающей центральную часть активной зоны. Три периферийных ряда кассет не охватывались решеткой. Компенсация реактивности на выгорание урана осуществлялась выгорающим поглотителем.

На первом этапе экспериментов изучалась активная зона с невыравненным по радиусу зоны распределением потока нейтронов. Измерения показали, что активная зона, полностью залитая водой при погруженной компенсирующей решетке, глубоко подкритична (~10 %), а изменение реактивности при замене железо- водного отражателя на бериллиевый невелико (+0,8 %).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дин Маклафлин - Братья по разуму [Повесть]](/books/1133368/din-maklaflin-bratya-po-razumu-povest.webp)