Роджер Пенроуз - Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики

- Название:Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Едиториал УРСС

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роджер Пенроуз - Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики краткое содержание

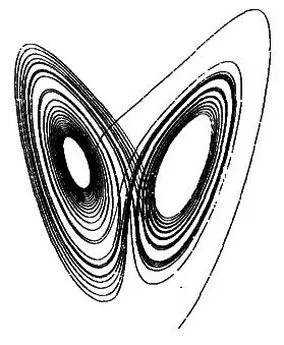

Монография известного физика и математика Роджера Пенроуза посвящена изучению проблемы искусственного интеллекта на основе всестороннего анализа достижений современных наук. Возможно ли моделирование разума? Чтобы найти ответ на этот вопрос, Пенроуз обсуждает широчайший круг явлений: алгоритмизацию математического мышления, машины Тьюринга, теорию сложности, теорему Геделя, телепортацию материи, парадоксы квантовой физики, энтропию, рождение Вселенной, черные дыры, строение мозга и многое другое.

Книга вызовет несомненный интерес как у специалистов гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, так и у широкого круга читателей.[1]

Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пока же я обойду эту общую тему стороной и отмечу только, что сторонники сильного ИИ, по-видимому, принимают всерьез возможность подобного существования в случае алгоритмов, полагая, что те являются самой «сущностью» их мыслей, чувств, понимания и сознательного восприятия. В связи с этим Серл указал на примечательный в своей ироничности факт: теория сильного ИИможет привести к крайней форме дуализма — к той точке зрения, к которой сторонники сильного ИИменее всего хотели бы иметь отношение!

Эта дилемма просматривается в рассуждениях, предложенных Дугласом Хофштадтером [1981] — убежденным сторонником сильного ИИ— в диалоге с названием « Беседа с мозгом Эйнштейна» . Хофштадтер выставляет на обозрение книгу, имеющую абсурдно большие размеры и содержащую, по его утверждению, полное описание мозга Альберта Эйнштейна. Идея такова: на любой вопрос, который кто-либо пожелал бы задать Эйнштейну, можно получить ответ в точности такой, каким был бы ответ живого Эйнштейна, если просто листать книгу и тщательно следовать всем приведенным в ней инструкциям. Конечно же, слово «просто» здесь совершенно неуместно, как то особо оговаривает сам Хофштадтер. Ведь смысл его утверждения иной: принципиально эта книга полностью эквивалентна (в операционалистском смысле теста Тьюринга) до смешного медленной «версии» настоящего Эйнштейна. Тем самым, если следовать положениям теории сильного ИИ, эта книга должна была бы думать, чувствовать, понимать и осознавать в точности так, как это делал бы сам Эйнштейн, только невероятно медленно (так что для этого « книго -Эйнштейна» внешний мир казался бы мелькающим перед ним с огромной скоростью). И естественно, что книга, представляющая из себя частную реализацию алгоритмизованной «сущности» Эйнштейна, была бы как раз-таки самим Эйнштейном.

Но тут возникает другая трудность. Книгу могут не открыть ни разу — или же, напротив, над ней будут корпеть многочисленные студенты и искатели истины. Как книга «поймет» разницу между этими двумя крайностями? Возможно, книгу даже не понадобится открывать, если в ход будет пущено считывание информации при помощи рентгеновской томографии или какое-нибудь другое технологическое чудо-средство. Осознает ли Эйнштейн, что книга изучается подобным образом? Будет ли он знать о двух попытках найти с его помощью ответ на один и тот же вопрос, если он был задан дважды, разными людьми и в разное время? Или это вызовет две разделенные по времени копии одного и того же состояния осознания? Возможно, акт осознавания будет иметь место только в случае изменений, произошедших с книгой? В конце концов, мы обычно осознаем нечто, когда получаем о нем информацию извне, которая воздействует на наши воспоминания и, естественно, несколько изменяет состояние нашего ума. Если это так, то означает ли это, что именно (соответствующие) изменения алгоритмов (здесь я рассматриваю хранилище информации как часть алгоритма) должны приниматься за события, происходящие в процессе умственной деятельности — а не само выполнение (хотя, быть может, и оно тоже) алгоритмов? Или же «книго-Эйнштейн» способен полностью осознавать себя даже в том случае, когда его никто не будет изучать и ничто не потревожит? Хофштадтер затрагивает некоторые из этих вопросов, но на большинство из них он даже не пытается по-настоящему ответить или хотя бы подробно разобраться с ними.

Что значит «запустить алгоритм» или «реализовать его физически»? Будет ли изменение алгоритма как-нибудь отличаться от его замены на другой алгоритм? И как же все это, черт побери, связано с нашими чувствами и осознаванием?! Читатель (если только он не принадлежит к лагерю сторонников сильного ИИ) может удивиться, видя сколько времени я уделяю такой заведомо абсурдной идее. Но я-то, и в самом деле, не считаю ее изначально абсурдной — только лишь неверной! Некоторые рассуждения, на которые опирается теория сильного ИИ, я считаю достаточно убедительными и попытаюсь обосновать свое мнение ниже. В некоторых идеях — если их модифицировать подходящим образом — есть, на мой взгляд, определенная привлекательность, которую я также постараюсь передать.

Более того: как мне кажется, те самые контраргументы, которые приводит Серл, в свою очередь тоже содержат ряд серьезных головоломок и кажущихся нелепостей — хотя, в какой-то степени, я с ним и согласен!

Серл в ходе своих рассуждений неявным образом признает, что сегодняшние электронные компьютеры, снабженные значительно увеличенными быстродействием и размерами устройств хранения информации с высокой скоростью обмена данными (и, возможно, параллельным выполнением операций), вполне могли бы в обозримом будущем успешно пройти тест Тьюринга. Он готов признать утверждение сторонников сильного ИИ(и многих других «научных» точек зрения), что мы «просто конкретные экземпляры реализации некоторого числа компьютерных программ». Более того, он соглашается и с тем, что: «Конечно, наш мозг является цифровым компьютером. Поскольку всё есть цифровые компьютеры, то и мозг — тоже [35]» Серл полагает, что разница между действием человеческого мозга (который может иметь разум) и электронным компьютером (который, как он утверждает, такого свойства не имеет), когда они выполняют один и тот же алгоритм, состоит исключительно в материальной конструкции того и другого. Он заявляет — правда, не давая этому никакого обоснования — что биологические объекты (мозг) могут обладать «ментальностью» и «семантикой», которые он считает основополагающими для умственной деятельности, тогда как компьютеры — нет. Само по себе, как мне кажется, это не может указать направление развития некой полезной научной теории интеллекта. Что уж такого особенного есть в биологических системах — если не принимать в расчет их «исторический» путь развития (и того, что мы оказались как раз такими системами), — что могло бы выделить их в качестве объектов, которым позволено «дорасти» до ментальности или семантики? Это заявление подозрительно напоминает мне догматическое утверждение, причем не менее догматического свойства, чем утверждения сторонников сильного ИИо том, что, просто выполняя алгоритм, можно вызвать состояние осознанного восприятия!

По-моему, Серл, как и многие другие, были введены в заблуждение компьютерщиками. А тех, в свою очередь, сбили с толку физики. (Но это не вина физиков. Даже они не в состоянии знать все обо всем!) Вера в то, что «все на свете является цифровыми компьютерами», кажется общераспространенной. И я намерен показать в этой книге, что это совсем не обязательно так.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: