Майкл Файер - Абсолютный минимум. Как квантовая теория объясняет наш мир

- Название:Абсолютный минимум. Как квантовая теория объясняет наш мир

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-496-01069-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Майкл Файер - Абсолютный минимум. Как квантовая теория объясняет наш мир краткое содержание

Физика — это сложнейшая, комплексная наука, она насколько сложна, настолько и увлекательна. Если отбросить математическую составляющую, физика сразу становится доступной любому человеку, обладающему любопытством и воображением. Мы легко поймём концепцию теории гравитации, обойдясь без сложных математических уравнений. Поэтому всем, кто задумывается о том, что делает ягоды черники синими, а клубники — красными; кто сомневается, что звук распространяется в виде волн; кто интересуется, почему поведение света так отличается от любого другого явления во Вселенной, нужно понять, что всё дело — в квантовой физике. Эта книга представляет (и демистифицирует) для обычных людей волшебный мир квантовой науки, как ни одна другая книга. Она рассказывает о базовых научных понятиях, от световых частиц до состояний материи и причинах негативного влияния парниковых газов, раскрывая каждую тему без использования специфической научной терминологии — примерами из обычной повседневной жизни. Безусловно, книга по квантовой физике не может обойтись без минимального набора формул и уравнений, но это необходимый минимум, понятный большинству читателей. По мнению автора, книга, популяризирующая науку, должна быть доступной, но не опускаться до уровня читателя, а поднимать и развивать его интеллект и общий культурный уровень. Написанная в лучших традициях Стивена Хокинга и Льюиса Томаса, книга популяризирует увлекательные открытия из области квантовой физики и химии, сочетая представления и суждения современных учёных с яркими и наглядными примерами из повседневной жизни.

Абсолютный минимум. Как квантовая теория объясняет наш мир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Электрон в нанометровой коробке подобен нашей свободной частице в том, что касается внутренней области коробки, где Q =0. Внутри коробки отсутствует потенциал, а значит, нет и действующих на частицу сил. В этом отношении она очень похожа на свободную частицу, на которую тоже не действуют никакие силы. Однако есть важное различие между частицей в коробке и свободной частицей — это стенки ящика. Электрон в ящике находится только внутри ящика. Идеальный характер ящика не позволяет его волновой функции распространиться на всё пространство. Частица находится внутри ящика и никогда не может оказаться снаружи. Волновая функция задаёт амплитуду вероятности обнаружить частицу в некоторой области пространства. Это борновская интерпретация волновой функции. Если наш электрон может быть обнаружен только внутри ящика и никогда снаружи, то вероятность его обнаружения в ящике должна быть конечной, а вовне — нулевой. Если вероятность найти частицу вне ящика равна нулю, то и волновая функция должна быть равна нулю во всех точках вне ящика.

Итак, мы пришли к выводу, что волновая функция частицы в ящике подобна волновой функции свободной частицы, но волновая функция должна быть равна нулю вне ящика. В своей интерпретации природы квантовомеханической волновой функции Борн наложил некоторые физические ограничения на форму, которую может принимать волновая функция. Одно из них состоит в том, что хорошая волновая функция должна быть непрерывной. Это условие означает, что волновая функция должна плавно меняться от места к месту. Бесконечно малое изменение положения не может приводить к неожиданному скачку вероятности. Это очень простая мысль. Если вероятность обнаружить частицу в некоторой очень малой области пространства составляет, например, 1 %, то смещение на невообразимо малую величину не может вдруг сделать вероятность обнаружения частицы равной 50 %. Это ясно по изображениям волновых пакетов на рис. 6.7. Вероятность плавно меняется от места к месту. Это позволяет нам кое-что добавить к описанию волновых функций частицы в ящике помимо того факта, что они являются волнами с конечными амплитудами внутри ящика и нулевой амплитудой вовне. Поскольку волновая функция должна быть непрерывной, непосредственно у стенки ящика с внутренней стороны она должна иметь нулевую амплитуду, чтобы совпадать с нулевой амплитудой волновой функции вне ящика.

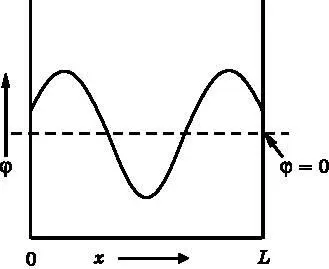

На рис. 8.3 показан (запрещённый) разрыв волновой функции внутри ящика. Волновая функция обозначена φ(греческая буква «фи»). По вертикальной оси отложена амплитуда волновой функции. Штриховой линией показан её нулевой уровень. Волновые функции, представляющие собой волны амплитуды вероятности, могут колебаться между положительными и отрицательными значениями. Волновая функция, представленная на рис. 8.3, имеет возле стенок значения, отличные от 0. Однако волновая функция должна быть нулевой вне ящика, то есть для значений x меньше 0 и больше L она должна быть равна нулю. На рисунке волновая функция неожиданно перескакивает от ненулевого значения у стенки внутри ящика к нулевому значению сразу за стенкой вне ящика. Таким образом, волновая функция, изображённая на рис. 8.3, не является допустимой, поскольку она не является непрерывной. Эта функция не может представлять квантовую частицу в ящике.

Рис. 8.3. Разрывная волновая функция внутри ящика. Волновая функция обозначена φ . По вертикальной оси отложена амплитуда волновой функции. Штриховой линией показано, где волновая функция обращается в нуль; это значение она должна иметь вне ящика. Волновая функция имеет ненулевое значение у стенок внутри ящика и затем должна скачкообразно (негладко) стать равной нулю вне ящика

Волновая функция должна иметь нулевое значение у стенок

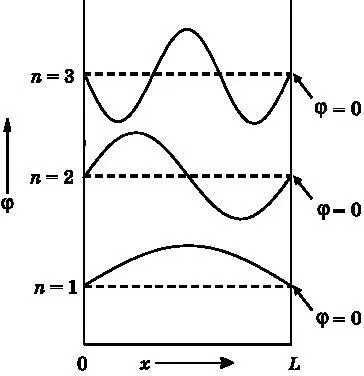

Чтобы волновые функции, представляющие частицу в ящике, были физически приемлемыми, их значения у стенок должны быть нулевыми, и тогда они не будут испытывать разрыва на стенках. Выполнить это условие нетрудно. На рис. 3.1 показана волновая функция в свободном пространстве. Она колеблется между положительными и отрицательными значениями. Каждый раз, переходя от положительных значений к отрицательным или от отрицательных к положительным, она проходит через ноль. На самом деле нулевые точки отделены друг от друга половиной длины волны. Поэтому для получения хороших волновых функций частицы в ящике мы должны выбирать волны, длина которых позволяет им укладываться в ящике так, чтобы нулевые точки находились как раз на стенках.

Рис. 8.4. Три примера волновых функций φ внутри ящика, которые являются непрерывными. Для ясности они сдвинуты друг относительно друга по вертикали. По вертикальной оси отложена амплитуда волновой функции. Штриховая линия показывает, где волновая функция равна нулю, что должно соблюдаться вне ящика. Волновые функции, имеющие нулевые значения на стенках, непрерывны на них

На рис. 8.4 приведены три примера волн, которые подходят на роль волновых функций для частицы в ящике. Нижняя из них обозначена n =1 и состоит из одной полуволны. Она начинается слева на амплитуде 0, проходит максимум и затем снова опускается до нуля на стенке в точке L . Следующая волна, расположенная выше и обозначенная n =2, состоит из одного полного колебания. Она тоже начинается у левой стенки на амплитуде 0, проходит положительный пик, возвращается к нулю, затем следует отрицательный пик и возвращение к нулю на стенке в точке L . Волна, обозначенная n =3, содержит полтора периода. Подходит любая волна, содержащая целое число полуволн, то есть 1, 2, 3, 4, 5 и так далее половин длины волны, и расположенная так, чтобы она начиналась на нуле слева и заканчивалась на нуле справа.

Величина n — это число полуволн конкретной волновой функции. При n =1 длина волны λ составляет 2 L , поскольку длина ящика равна L , а n =1 соответствует половине длины волны. При n =2 длина волны составляет L , поскольку ровно одна длина волны помещается между стенками. При n =3 между стенками помещаются три полуволны, то есть 1,5 λ = L . В этом случае λ = L /1,5, то есть λ =⅔ L . Обратите внимание, что здесь обнаруживается общее правило: λ =2 L / n , где n — целое число. Для n =1 получаем λ =2 L , для n =2 — λ =2 L /2, для n =3 — λ =⅔ L и т. д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: