Карлос Касадо - Вселенная работает как часы. Лаплас. Небесная механика.

- Название:Вселенная работает как часы. Лаплас. Небесная механика.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Де Агостини

- Год:2015

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карлос Касадо - Вселенная работает как часы. Лаплас. Небесная механика. краткое содержание

Пьер-Симон де Лаплас существенно повлиял на развитие науки и техники в течение XIX века. Он спроектировал научные учреждения новой послереволюционной Франции, и именно его подпись стоит под декретом, который сделал обязательным использование десятичной метрической системы. Этот ученый придал физике Ньютона прочный математический каркас и систематизировал разрозненные результаты зарождающейся дисциплины о теории вероятностей. Моделирование самых различных аспектов действительности убедило Лапласа в том, что все в нашей жизни предопределено: спонтанность и свободная воля, — утверждал он, — всего лишь иллюзия.

Вселенная работает как часы. Лаплас. Небесная механика. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

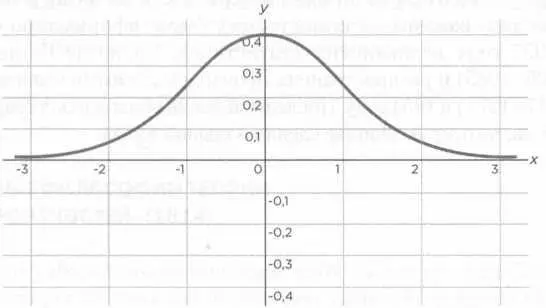

φ(x) = 1/(√2π) · e-x/2.

Как мы можем заметить, график функции, использованной Лапласом, достаточно близок к кривой Гаусса. Это нормальное распределение, описанное кривой в форме купола, было рассмотрено в качестве универсального распределения погрешностей, что-то вроде естественного закона. Однако выражением «нормальный закон» мы обязаны Адольфу Кетле (1796-1874), который ввел концепцию «среднего человека», и Фрэнсису Гальтону (1822-1911), кузену Чарльза Дарвина. Оба ученых неоднократно применяли этот закон к своим социальным исследованиям и сделали вывод, что большинство природных характеристик распределяется «нормальным образом» и большинство людей имеют средний рост.

Труды Гаусса вдохновили Лапласа к написанию «Аналитической теории вероятностей». Он изложил некоторые открытия немецкого математика в области вероятностей, среди прочего метод наименьших квадратов- и нормальное распределение, что позволило ему разработать центральную предельную теорему: если данное значение является результатом суммы большого количества переменных, описанных с определенной погрешностью, оно тяготеет к нормальному распределению независимо от распределения каждого отдельного слагаемого. Иными словами, эта теорема подтверждает, что при некоторых достаточно общих условиях можно моделировать исследуемую характеристику, как если она распределена нормальным образом. Мы не можем предсказать индивидуальное поведение одной переменной или одного индивидуума, но можем предвидеть среднее поведение населения. Этот результат статистической регулярности, проявление закона больших чисел, был для Лапласа еще одним математическим доказательством стабильности Вселенной.

РИС.З

Наконец, «Аналитическая теория вероятностей» представляет длинный список способов ее применения в астрономии и геодезии (с использованием теории погрешностей), в статистике и демографии (ожидаемая продолжительность жизни) и даже в юриспруденции (электоральная математика). В труде упоминается достаточно любопытный результат: согласно расчетам Лапласа искоренение ветряной оспы во Франции позволило бы увеличить вероятную продолжительность жизни на три года.

Объединение расчета вероятностей Лапласа, статистики и анализа позволило разработать современную теорию вероятностей, которая сыграла особую роль в последующие столетия. Однако сама по себе «Аналитическая теория вероятностей» осталась неоцененной, и большое количество открытий Лапласа были заново доказаны в середине XIX века. Теория вероятностей, рассматриваемая под углом анализа, согласно концепции Лапласа, просуществовала до 1933 года, когда советский математик Андрей Колмогоров (1903-1987) подтвердил метод, включив его в теорию измерения. Он предложил ряд аксиом, которые повторяли фундаментальные предчувствия, сформулированные в классическом определении теории вероятностей, в частности правило Лапласа, применяемое к равновероятным случаям, формулу Бернулли для повторяющихся явлений. Субъективная интерпретация вероятностей (степень уверенности в суждении или проверяемости событий, различных для каждого индивидуума) была сформулирована в 1937 году итальянским статистиком Бруно де Финетти (1906-1985) и распространена Леонардом Джимми Сэвиджем (1917-1971) в 1954 году. Последний вновь обнародовал теорию Байеса, в которую Лаплас сделал большой вклад.

Блез Паскаль (1623-1662) применял метод вероятностей для принятия решений в области теологии. Рассуждал он следующим образом: Бог либо существует, либо нет. Если Его не существует, то верить или не верить — не имеет значения. Но если Бог существует, то вера в Него ведет к спасению и вечной жизни. Так как спасение предпочтительнее, чем проклятие (ожидаемый выигрыш очень важен), разумный человек будет действовать так, как если бы Бог существовал. Даже если вероятность существования Бога крайне мала, она будет компенсирована огромным выигрышем, который представляет собой вечная жизнь. Используя термины вероятностей: если не верить в Бога, надежда выиграть нулевая, а если в Него верить, то положительная (слабая вероятность существования Бога компенсируется бесконечным выигрышем).

В своем «Опыте философии теории вероятностей» Лаплас выражал сомнения относительно пари Паскаля, подчеркивая, что его довод обманчив. По мнению Лапласа, надежда, следующая из веры, является не позитивной, а нулевой, потому что вероятность существования Бога крайне мала, и когда ее умножают на бесконечный выигрыш веры, получают не положительную величину, а рассеивающуюся (0 х ∞ = 0). Эти заявления вызвали обсуждения в математической среде, в частности уважаемые математики и католики Огюстен Луи Коши и Паоло Руффини выступили против применения вероятностей в современных науках.

В этой работе, которая пользовалась большим успехом, Лаплас освещал те же темы, что и на втором уроке в Нормальной школе в 1795 году. Изначально текст был опубликован в качестве введения ко второму изданию «Аналитической теории вероятностей», но очень скоро, в 1814 году, он вышел отдельно. В работе были представлены основные принципы и самые важные результаты теории вероятностей. Как и в «Изложении системы мира», Лаплас стремился популяризовать теорию, поскольку, по его мнению, все сферы жизни и все проблемы касались понятия вероятности. Привлекательность «Опыта...» в том и состоит, что эта работа предлагает примеры применения вероятностей в политике и морали. И правда, если этот метод оказался так эффективен в естественных науках, почему бы его не использовать в гуманитарных? Сам того не ведая, Лаплас дал сильный импульс развитию социальных наук.

Труд начинается с исследования вероятности свидетельских показаний. Представим, что какой-либо факт был передан нам по цепочке из 20 свидетелей; первый рассказал его второму, тот — третьему и так далее. Если вероятность, что каждый свидетель передаст информацию без изменений, равна 9/10 (то есть 90%, это достаточно много), то вероятность, что факт будет сообщен нам без изменений, напротив, лишь (9/10) 20 250,12 (и это довольно мало). Таким образом, только 12% — вероятность того, что информация дойдет до наших ушей без искажений.

Затем Лаплас занялся вопросами выборов, решений ассамблей и судебных приговоров. Он сравнил процессы принятия решений с извлечением шара из урны, предположив, что белые шары представляют справедливые решения, а черные — несправедливые. Используя сложные расчеты, ученый определил вероятность ошибки в вердикте суда исходя из количества судей, его составляющих, и количества голосов, необходимых для вынесения приговора.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Майя Зинченко - Небесный механик [СИ]](/books/1065810/majya-zinchenko-nebesnyj-mehanik-si.webp)