Enrique Alvarez - Масса атомов. Дальтон. Атомная теория

- Название:Масса атомов. Дальтон. Атомная теория

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Де Агостини

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Enrique Alvarez - Масса атомов. Дальтон. Атомная теория краткое содержание

Джон Дальтон является основоположником атомной теории и одним из создателей современной химии. Преподаватель скромной начальной школы Манчестера обратился к идеям, сформулированным за тысячу лет до него Демокритом и другими греческими философами, и предположил, что весь мир состоит из неделимых атомов и в результате их взаимодействия появляются элементы, которые, в свою очередь, образуют химические соединения. Несмотря на то что существование атомов вызывало серьезные споры вплоть до начала XX века — то есть и через 100 лет после публикации труда Дальтона, — именно работа этого просветителя, не получившего университетского образования, легла в основу концептуальной революции, изменившей лицо науки.

Масса атомов. Дальтон. Атомная теория - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Джон Дальтон (1807)

Ученые полагают, что в период между 1801 и 1808 годами Дальтон был больше озабочен распространением своих идей, а не систематизацией их в виде книги. Он постоянно выступал перед коллегами, вновь и вновь проводил эксперименты, уточнял значения и неустанно считал атомную массу вновь открытых элементов. Его атомная теория не рухнула: напротив, она приняла конкретные очертания, а некоторые ее недостатки вскоре были исправлены.

Но вернемся в прошлое. На протяжении веков человек задавался вопросом об устройстве материи, структура которой может объяснить окружающий мир. Первым задал себе этот вопрос греческий философ Демокрит Абдерский. Мы обычно представляем его себе как мудреца, сидящего на морском берегу и пропускающего песок сквозь пальцы. На самом деле Демокрит — один из крупнейших мыслителей досократовского времени (хотя он был современником великого Сократа). Небольшое количество весьма показательных работ Демокрита дошло до нас силами его учеников, самым знаменитым из которых был Эпикур из Самоса (341-270 до н.э.). Именно благодаря Демокриту, а также его учителю Левкиппу, о котором нам практически ничего неизвестно, мы располагаем первой атомной теорией мира. Им же мы обязаны созданием знаменитой атомистической школы. Как и любая философская теория, атомизм опирался на логические заключения, но не был никак подкреплен практически. И все же благодаря новой концепции природы и человека многие авторы считают Демокрита отцом современной науки. Это определение хоть и преувеличено, однако нельзя отрицать, что идеи Демокрита очень сильно повлияли на философов эпохи Просвещения (этот период в истории интеллектуальной и культурной мысли Европы назван так за провозглашенный "естественный свет разума" и выход из сумерек человечества). Кроме того, Демокрит отрицал существование Бога и считал материю вечной, именно поэтому его называют первым атеистом и материалистом (атомистом). По мнению Демокрита, изменения, происходящие с материей, имеют физическое, а не божественное или сверхъестественное объяснение. Он также утверждал, что восприятие основано на разуме, что это чисто физический и механический процесс, а мысль также является материей сложной структуры. По Демокриту, в материи нет места для божественного. Атомистическая теория представлена следующими постулатами:

— атомы неизменны и вечны;

— атомы неделимы (atome — "неделимый");

— атомы не подлежат уменьшению;

— атомы невидимы;

— атомы различаются только формой и размерами;

— атомы подобны друг другу, обладают одними и теми же свойствами;

— свойства вещества зависят от соединения атомов (порядок и положение).

Сходство взглядов Демокрита и Эпикура с теми, что предложил позднее Дальтон, поражает. По всей видимости, Эпикур включил в свое учение постулат о том, что атомы различаются не только по форме и размеру, но и по весу. Также атомы отделены друг от друга пустотой, что позволяет различать эти частицы и составлять тела, которые соединяются или разъединяются от столкновений между атомами. Хотя Демокрит толковал причинно-следственные связи с позиций детерминизма, его ученик Эпикур ввел в атомистическое учение понятие случая и таким образом смог определить понятие свободы. По Демокриту, вся природа объясняется через атомы как основополагающие частицы:

"Разум человека состоит из шарообразных, легких и гладких атомов, тела — из тяжелых атомов. Зрение и слух есть не что иное, как взаимодействие атомов вещи, которую мы воспринимаем, и наших собственных атомов".

Однако мы не можем считать атомистическое учение предтечей атомной теории, поскольку Демокрит опирался на логику и отвергал чувственный и эмпирический опыт, лежащий в основе научного рационализма. Для Демокрита существуют только два состояния: "бытие", воплощенное неделимыми атомами, и "небытие", то есть пустота, которая позволяет атомам иметь вес, форму и взаимодействовать. Это сочетание образовывает physis, саму природу.

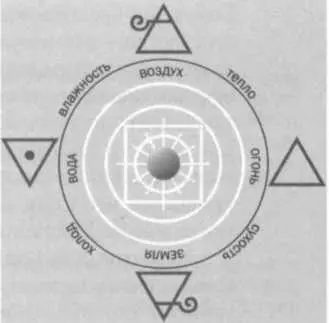

Через много десятилетий после Демокрита греческая философская мысль ушла в сторону аристотелизма. Почти на протяжении двух тысяч лет учение Аристотеля доминировало в физике и изучении природы. Для него реальность есть то, что мы можем видеть, чувствовать, осязать, пробовать на вкус или слышать, то есть включает все явления, воспринимаемые органами чувств. Природа состоит из взаимодействия четырех стихий: воздуха, земли, воды и огня. Одно приводится в движение другим, а в основе всего этого лежит неподвижный вечный перводвигатель всего в мире, или Бог. Неудивительно, что великие христианские философы — главным образом святой Фома Аквинский — применили аристотелеву мысль с экклезиастической точки зрения, чтобы объяснить природные явления, и что науки вращались вокруг этого философского течения до эпохи Возрождения. Появление великих астрономов Николая Коперника, Галилея и Иоганна Кеплера определило переход от геоцентрической модели к гелиоцентрической, основываясь на анализе и наблюдении за небом, и это стало началом конца аристотелизма как философского течения, сдерживавшего развитие науки.

Четыре стихии Аристотеля являются основой всех соединений, или материи, и различные их сочетания определяют или изменяют свойства этих соединений (см. рисунок). В Средние века многие пытались найти идеальное сочетание, чтобы превратить одно вещество в другое. Это время поиска философского камня — вещества, способного трансформировать простые металлы, например железо или свинец, в золото. История алхимии банальна и длинна, и она не является предметом этой книги, разве что в качестве анекдота. Многие века короли, аристократы и простые люди не прекращали поиски этого несуществующего вещества.

Согласно концепции Аристотели, природа состоит из четырех элементов — воздуха, огни, земли и воды. Врачи, например Парацальс, утверждали, что болезни происходит от нарушении равновесии четырех главных состояний, снизанных с четыре ми качественными материи, — холодом, теплом, сухостью и влажностью.

Как мы уже говорили, в XVII веке ситуация изменилась. Великие астрономы опровергли представление о Земле как центре Вселенной и, соответственно, начали отрицать существование Бога и то, что человек создан по Его подобию, а химики перестали верить в четыре основополагающие стихии. Произошло это, в частности, благодаря работам ирландского химика Роберта Бойля. Он предположил, что все вещества состоят из крошечных частиц — элементов, — и выделил соединения, которые являются сочетанием двух или более элементов. При этом Бойль не переставал быть убежденным алхимиком. Главные критические замечания по поводу коллег-алхимиков сформулированы Бойлем в его знаменитой книге The Sceptical Chymist ("Химик- скептик", 1661), в которой он возражает всем, кто категорично утверждал, что Соль, Сульфур (сера) и Меркурий (ртуть) — три основные субстанции, присутствующие во всех вещах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: