Сергей Алексеев - Общая теория права. Том I

- Название:Общая теория права. Том I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Юридическая литература

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексеев - Общая теория права. Том I краткое содержание

Настоящий двухтомный курс — продолжение разработки общетеоретических правовых вопросов, начатой в учебном пособии «Общая теория социалистического права» (1963–1966 гг.) и в книге «Проблемы теории права» (1972–1973 гг.).

В отличие от указанных изданий в содержании курса усилено освещение проблемных вопросов, а главное, изложение сосредоточено на общих, концептуальных сторонах марксистско-ленинской теории права (преимущественно на материалах советского права).

В нем использованы новейшие партийно-политические документы, новая Конституция СССР.

Т. I курса посвящен в основном философским, общесоциологическим проблемам общей теории права понятию права, его интерпретации с точки зрения общей характеристики социального регулирования, его свойствам, его месту в системе надстройки классового общества, праву и правовому регулированию.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов юридических вузов.

Общая теория права. Том I - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И, следует думать, коренная ошибка авторов, настойчиво подчеркивающих недопустимость сведения права к закону и пытающихся сконструировать его широкое определение, кроется не в том, что они доказывают давным-давно уже доказанное различие между содержанием и формой права, а в том, что они не принимают в расчет тот неюридический смысл, который придавали основоположники научного коммунизма термину «право» при рассмотрении ряда «до» или «вне» юридических социальных явлений [76] Когда В.С. Нерсесянц указывает на различие между «юридическим правом» (которое он, к сожалению, неоправданно отождествляет с «совокупностью законов») и «неюридическим», т. е., по его словам, «внеюридическим и доюридическим» комплексом идеи, отношений, явлений, то он, в сущности, говорит главное о качественном различии указанных явлений и вытекающей отсюда невозможности объединения их в одном понятии, о их различном науковедческом статусе (см.: Нерсесянц В.С. Учение Гегеля в соотношении с доктринами естественного права и исторической школы. — Правоведение, 1972, № 6, с. 132–133). И вообще-то в сформулированной В.С. Нерсесянцем в другом месте мысли о том, что «из всех реально имеющихся правовых норм законной силой обладают лишь те, которые получили соответствующее официальное (государственное) признание и защиту, благодаря чему стали общеобязательными» (Сов. государство и право — 1979, № 7, с. 71), правильно все, за исключением некорректного использования в начале фразы термина «правовая норма» и недоучета того, что «законная сила» и есть как раз тот критерий, который определяет относимость тех или иных явлений к праву в юридическом смысле.

. Сторонников «широкой» трактовки права должно было бы насторожить уже то обстоятельство, что попытки подобного рода приводят к формулированию лишь весьма общих, лишенных необходимой (юридической) четкости положений (в частности о связи права и социальной свободы), таких, которые все дальше отходят от сущностных характеристик права в классовом обществе, а также от правовой действительности, от многообразных вопросов законности, юриспруденции, юридической практики. Это и понятно. Различный науковедческий статус явлений, обозначаемых словом «право» (общесоциологический или юридический) [77] П.М. Рабинович, отмечая факт существования «неюридического права» (он называет его социологическим; термин, думается, менее удачный: «логическое» — это «научное»), писал, что в данном случае эта категория относится скорее не к юридической науке, а к области социологии (см: Рабинович П.М. Проблемы теории законности развитого социализма. Львов, 1979, с. 16). И дальше: в методологическом отношении нельзя признать оправданным использование в юриспруденции понятия «право» непосредственно в тех значениях, которые оно имеет в других науках (с. 21) См. также соображения А.В. Мицкевича (Сов. государство и право, 1979, № 8, с. 52).

, препятствует выработке единого и содержательно богатого, «работающею» понятия, толкает на то, чтобы либо осознанно юридизировать непосредственно социальные явления, либо, переключаясь на чисто социологический ракурс, ограничиваться формулированием одних лишь упомянутых выше весьма общих положений.

Ключевая, основополагающая идея марксистско-ленинского подхода к праву в юридическом смысле (дальше просто — право) выражена в положении о его классовой сущности — о том, что право воплощает волю экономически господствующего класса (трудящихся во главе с рабочим классом — в социалистическом обществе) и в соответствии с этим является социально-классовым регулятором.

Это положение опирается на широко известный марксистский взгляд на право как на возведенную в закон волю господствующего класса, содержание которой определяется материальными условиями его жизни [78] См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 443.

. Развитое ленинскими мыслями о праве как регуляторе [79] См: Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 33, с. 90.

, о законе как мере политической и другими, указанное положение в единстве с марксистско-ленинскими воззрениями на структуру общества, на соотношение в нем базиса и надстройки и служит общетеоретическим фундаментом того понимания права, которое разработано в советской юридической науке, в юридической науке других социалистических стран.

К сущностной характеристике права относится также его связь с социальной свободой в классовом обществе, связь, так четко проявившаяся при рассмотрении возникновения социального явления, обозначаемого словом «право» (I.4.4.). Ведь, как писал. К. Маркс, «свод законов есть библия свободы народа», причем в законах, во всеобщих нормах «свобода приобретает безличное, теоретическое, независимое от произвола отдельно индивидуальное существование». В классовом обществе именно в законах, во всеобщих нормах, т. е. в объективном праве, и находит одно из основных своих выражений классово определенная социальная свобода. «Юридически признанная свобода, — говорил К. Маркс, — существует в государстве в форме закона» [80] Маркс К, Энгельс Ф Соч, т. 1, с. 62, 63.

. В объективном праве социальная свобода выступает в виде нормативно-организованной свободы: она проходит сквозь призму классово организованных, государственных интересов, и выражающий ее феномен (право), связываясь с социальной ответственностью, оснащается комплексом свойств: общеобязательной нормативностью, формальной определенностью и др., необходимых для обеспечения организованности социальной жизни, соответствующей интересам господствующего класса. И что наиболее существенно, при помощи объективного права констатируется и обеспечивается главное в классовом господстве — юридическая свобода господствующих индивидов в отношениях собственности, политической власти, в осуществлении ими господствующего положения во всех сферах жизнедеятельности классового общества.

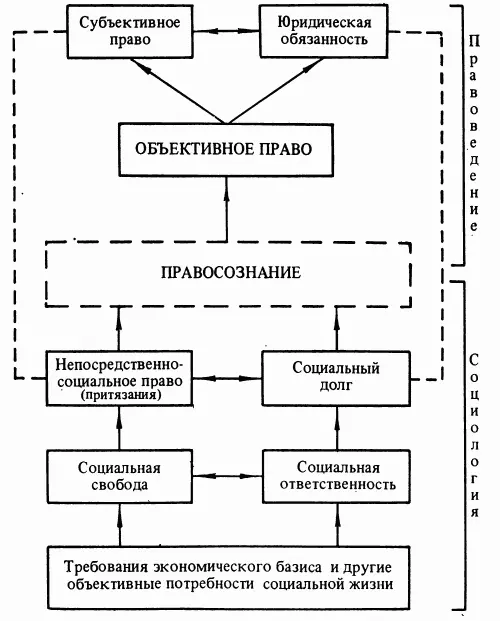

Схема 2. Соотношение права в непосредственно-социальном и юридическом смыслах

Классовая природа права, нацеленность его на обеспечение классово определенной организованности в социальной жизни позволяют увидеть ту его существенную особенность, которая выражает органическое единство свободы и ответственности [81] В философской литературе подчеркивается, что ответственность представляет собой «другую сторону» свободы, сторону, которая направляет свободу. Объективное содержание свободы, пишут Р. Косолапов и В. Марков, составляют требуемые ситуацией количество и качество деятельности, мера и направление активности субъекта (См.: Косолапов Р., Марков В. Свобода и ответственность. М., 1969, с. 64).

. Можно, пожалуй, предположить даже, что в классовом обществе при прогрессивных социальных условиях именно юридическое регулирование является социальной формой, в принципе способной обеспечить оптимальное соединение свободы и ответственности, причем такое, при котором социальная свобода выступает в наиболее действенном и значимом виде — в виде социальной активности [82] См. о свободе и активности: Давидович В. Грани свободы. М., 1969, с. 6.

.

Интервал:

Закладка: