Сергей Алексеев - Общая теория права. Том I

- Название:Общая теория права. Том I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Юридическая литература

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексеев - Общая теория права. Том I краткое содержание

Настоящий двухтомный курс — продолжение разработки общетеоретических правовых вопросов, начатой в учебном пособии «Общая теория социалистического права» (1963–1966 гг.) и в книге «Проблемы теории права» (1972–1973 гг.).

В отличие от указанных изданий в содержании курса усилено освещение проблемных вопросов, а главное, изложение сосредоточено на общих, концептуальных сторонах марксистско-ленинской теории права (преимущественно на материалах советского права).

В нем использованы новейшие партийно-политические документы, новая Конституция СССР.

Т. I курса посвящен в основном философским, общесоциологическим проблемам общей теории права понятию права, его интерпретации с точки зрения общей характеристики социального регулирования, его свойствам, его месту в системе надстройки классового общества, праву и правовому регулированию.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов юридических вузов.

Общая теория права. Том I - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Разработка специально-юридических вопросов общей теории права может вестись в нескольких ракурсах, с преимущественным применением того или иного методологического, общенаучного аппарата.

И это предопределяет различные уровни и аспекты общетеоретических разработок (философский, социологический, нормативно-юридический, логический, языковой и др.). Среди них в качестве узловых могут быть выделены два основных уровня: технико-юридический и философский (общесоциологический).

Специально-юридическая проблематика технико-юридического уровня касается в основном общих вопросов догмы права и юридической техники юриспруденции, т. с. таких, которые могут быть «выведены за скобки» специальных наук.

Специально-юридическая проблематика философского, общесоциологичекого уровня — более высокая ступень теоретического освоения правового материала, целиком входящая в единое содержание общей теории права, ступень, на которой и раскрываются основные закономерности права.

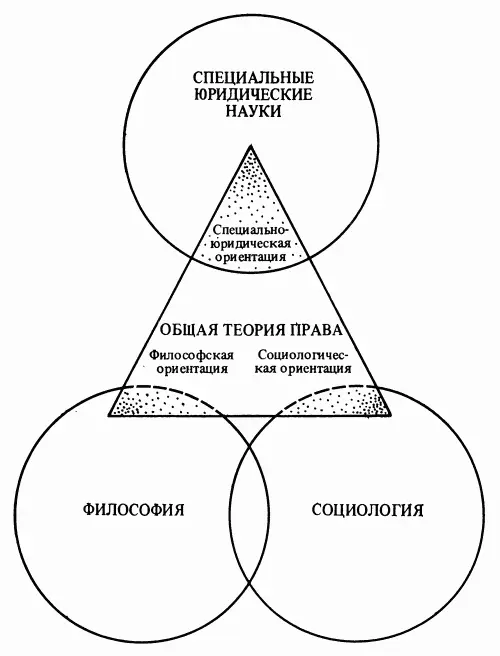

Схема 1. Структура общей теории права

Оба уровня специфичны и органичны для общей теории права и — что существенно — непосредственно служат общественной практике, прежде всего юридической. При этом следует отметить значение разработки специально-юридических вопросов первого из указанных уровней, который в единстве со специально-юридическими данными конкретных правовых наук оснащает юридическую практику технико-юридическими знаниями, необходимыми для качественной правоприменительной деятельности компетентных органов, законного и обоснованного решения юридических дел, для всего комплекса проблем юридической практики.

Оба указанных уровня специально-юридических вопросов находятся в неустранимой, последовательной логической связи. По мере развития общетеоретической мысли материалы технико-юридического характера, не утрачивая своего самостоятельного значения, все более поднимаются на философский (общесоциологический) уровень и тем самым интегрируются в единое содержание общей теории права. На этом более высоком уровне тоже в какой-то мере развиваются вопросы догмы права и техники юриспруденции, которые получают здесь новую, более углубленную философскую (общесоциологическую) окраску.

Так, на технико-юридическом уровне юридические нормы могут быть классифицированы по различным основаниям: нормы обязывающие, управомочивающие, запрещающие; нормы относительно определенные, определенные и т. д. И это само по себе имеет немалую теоретико-прикладную ценность. Те же самые, казалось бы, вопросы, но рассмотренные под углом зрения положений философского (общесоциологического) уровня, таких, в частности, как структура права, функции права, приобретают новое, философское звучание, включаются вместе с указанными общетеоретическими положениями в единое содержание общей теории права.

И в этом новом качестве специально-юридические знания способны служить не только практике деятельности юридических органов (причем тоже на более высоком уровне), но и непосредственно юридической политике [13] О юридической политике см.: Кудрявцев В. Н. Право и поведение. М., 197,8, с. 162 и след.

, решению стратегических проблем развития права, общих проблем правотворчества и применения законодательства.

Глава 2. ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ В МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА

1. Понятие метода науки.

2. Основной путь исследования правовых явлений.

3. Применение законов и категорий материалистической диалектики при изучении права.

4. Возможность применения общенаучных методов и методологических положений иных наук в правоведении.

5. Конкретно-социологические методы в правоведении.

6. Частно-научные методы правоведения.

7. Методологическое значение общих положений правоведения.

8. Система категорий общей теории права.

Выражая мировоззренческую основу науки, ее метод представляет собой способ теоретического освоения фактического материала, прежде всего в мировоззренческом смысле — в смысле общего подхода к исследованию.

Теоретические положения, имеющие общее методологическое значение, выводят исследователя на исходные позиции при решении данных вопросов, позволяют выработать эти решения на базе строгих мировоззренческих, философских начал. Метод играет ключевую роль — роль компаса, который дает возможность ориентироваться в фактах действительности, определять общую стратегию исследования.

Методом социалистического правоведения, так же как и других областей знаний, развивающуюся на основе марксистско-ленинского мировоззрения, является материалистическая диалектика — марксистско-ленинская теория познания, передовая философская система, вершина всемирно-исторического развития философской мысли.

Рассматривая в качестве стержня методологии правоведения метод материалистической диалектики, необходимо видеть в ней ряд последовательно обусловленных звеньев, в число которых, вслед за мировоззренческой основой науки — философской методологией, входят общенаучные методы, методологические положения других наук, частнонаучные методы, общие методологические положения данной науки — правоведения [14] И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин указывают на такую схему уровней методологии: высший уровень — философская методология; второй — уровень общенаучных принципов и форм исследования и, наконец, третий — это методика и техника исследования (см.: Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М, 1973, с, 68–71).

.

Характеристика фундаментальных вопросов методологии правоведения (как и вопросов методологии государствоведения, всей системы знаний о политической системе общества) концентрируется при рассмотрении общих проблем теории государства и права, взятых в целом, в единстве. Здесь, в частности, получают конкретизированную разработку те общие требования материалистической диалектики, предъявляемые к исследованию государства и права, которые безусловно, обязательны и при теоретико-прикладном освоении правовой действительности: требования всесторонности в исследовании, нацеленности на раскрытие сущности правовых явлений, их противоречивых сторон, единства логического и исторического, анализа и синтеза, научной объективности и т. д. [15] См: Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия; Денисов А. И. Методологические проблемы теории государства и права. М, 1975; и др.

. Особым, весьма важным требованием научного познания с позиций марксистско-ленинского мировоззрения является требование партийности [16] А.Ф. Черданцев, правильно определивший при характеристике партийности оценочный момент, пишет, что партийность, будучи методологическим принципом науки, обусловливает мировоззренческую и классовую позицию советского ученого, обязывая его в своих исследованиях придерживаться исходных положений исторического материализма, материалистической диалектики и оценивать исследуемые явления, их функционирование, тенденции развития и т. д. с позиций рабочего класса (см.: Черданцев А.Ф. Принцип партийности в марксистско-ленинской науке о государстве и праве. — Сов. государство и право, 1976, №.9, с. 5).

.

Интервал:

Закладка: