О. Сороко-Цюпа - Всеобщая история - Новейшая история

- Название:Всеобщая история - Новейшая история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

О. Сороко-Цюпа - Всеобщая история - Новейшая история краткое содержание

Всеобщая история - Новейшая история - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

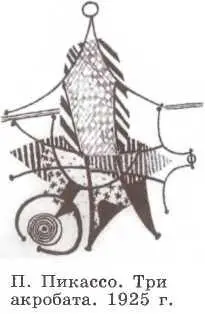

В изобразительном искусстве представители символизма: О. Бердслей (Англия), Пюви де Шаванн (Франция), Г. Климт (Австрия), А. Бёклин (Германия). Символизм и новые художественные течения опирались в основном на новый стиль — модерн.

Стиль модерн. Модерн — это игра с мечтой и утонченной, таинственной красотой. Для модерна характерны стилизованные природные формы. Стиль модерн легко узнаваем благодаря характерным кривым, плавным, прихотливо изогнутым линиям, получившим выразительное название «удар бича». Наряду с растительными мотивами использовались форма и окраска птиц и насекомых, обитателей морских глубин и раковин. Модерн также обращается к японским гравюрам и плетеным орнаментам древних кельтов.

Стиль модерн сочетал в себе различные формы пластических искусств, универсальный декоративный язык и идеи всеобщего синтеза, т. е. в нем выражалось стремление к созданию синтетической модели мира. Особенно ярко он проявился в архитектуре. Крупнейшие архитекторы —

A. Гауди (Испания), Ч. Р. Макентош (Англия), B. Орта (Бельгия), Й. М. Ольбрих (Австрия), Г. Гимар (Франция), Ф. О. Шехтель (Россия).

Единство стиля обеспечивалось тем, что архитектор выступал как творец-универсал, создавая свое произведение от составления проекта до архитектурной и художественной отделки и компоновки предметов интерьера. Пример этого стиля — особняк Рябушинского в Москве (архитектор Ф. О. Шехтель).

В театральном искусстве этот стиль воплощался в синтезе искусств. Живопись декораций, уникальные костюмы, хореография и сценическое действие становятся равноправными компонентами, созвучными игре актеров.

Много нового в этой области создали художники «Мира искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, К. П. Сомов и др.) и организатор парижских сезонов русского искусства С. П. Дягилев.

В начале XX в. большую популярность завоевал новый вид синтетического искусства — кинематограф. Звезды кино — Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин, Мэри Пикфорд и др.— приобрели мировую известность. Кинематограф требовал особого искусства жеста (особенно периода немого кино), мимики, ритма, сочетания декораций и натуры. Кино стало массовым искусством и частью рождающейся массовой культуры.

Первым направлением живописи Новейшего времени стал импрессионизм (от французского impression — впечатление), появившийся в последней трети XIX в. Стремясь передать неуловимые изменения в природе, движение света в воздухе, импрессионисты писали дробными мазками. Они первыми открыли возможность писать чистыми красками, не смешивая их на палитре. Основные представители этого направления — Э. Мане, Э. Дега, О. Ренуар, К. Писсарро, К. Моне.

Дальнейшие поиски в изобразительном искусстве привели к появлению постимпрессионизма. Крупнейшими представителями этого направления были В. Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген. От импрессионистов они унаследовали чистоту цвета. Их работы отличаются эмоциональностью, одухотворенностью.

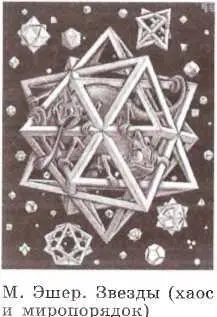

Кубизм — авангардное направление в живописи начала XX в. Основоположники — французские художники П. Пикассо и Ж. Брак. Представители кубизма изображали мир в виде геометрических знаков и композиционных конструкций, деформируя облик реальных предметов.

Фовизм (от французского fauve — дикий) — течение во французской живописи начала XX в. С фовизма начинается революция цвета в искусстве XX в. Крупнейшим художником направления стал А. Матисс. Фовизм использует яркие контрастные цвета и считается одной из форм экспрессионизма.

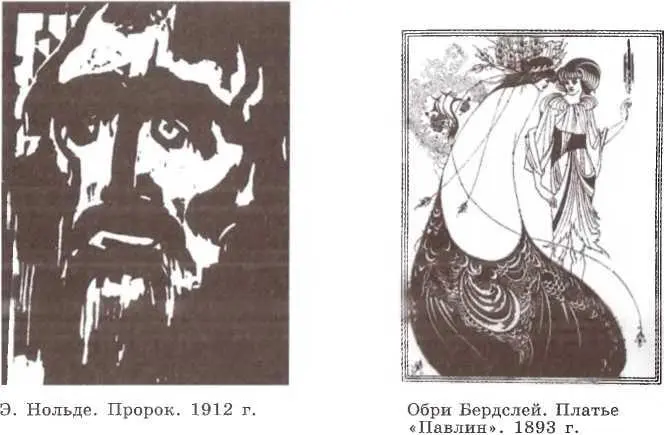

Экспрессионизм (от латинского expressio — выражение) — художественное направление XX в. Для него характерно субъективное восприятие действительности, деформированное изображение реального мира, гипертрофия переживаний и упоение отчаянием (Э. Нольде).

Для неопримитивизма характерен интерес к Востоку, детскому творчеству, искусству самоучек, древней наскальной живописи. Мастера этого направления — профессиональные художники, сознательно обратившиеся к примитивным формам искусства. Среди них особое место занимают А. Руссо (Франция), Н. Пиросманашви-ли (Грузия), М. Ф. Ларионов, Н. С. Гончарова (Россия), Э. Карр (Канада).

Абстрактный экспрессионизм — своеобразный вклад русского искусства в мировой авангардизм. Основоположник — В. В. Кандинский. Для этого направления характерен отказ (абстрагирование) от изображения реальных предметов и создание образа на основе самодостаточной выразительности цвета, линий, форм.

Супрематизм (от латинского supremus — высший) — одно из течений абстрактного искусства, относится к типу геометрической абстракции.

Создатель — К. С. Малевич. Основополагающим произведением этого направления стал «Черный квадрат» Малевича (1915).

Дадаизм — крайнее авангардное направление европейского искусства, возникшее в середине 1910-х гг.

Ему свойственно отрицание классической традиции и всех существующих форм искусства, использование техники коллажа, создание абсурдных произведений из случайных предметов (М. Дюшан).

Сюрреализм (от французского surrealisme — сверхреализм) — авангардное направление в искусстве XX в. Развивая традиции символизма и дадаизма, сюрреалисты обращались к сновидениям, автоматическому сознанию, подсознательному. Они придавали абсурдным предметам иллюзию реальности, соединяли живое и неживое, реальное и нереальное. Крупнейшие представители в поэзии — П. Элюар, Г. Аполлинер, художники С. Дали, Ж. Миро, И. Танги и др.

В 1920—1930-е гг. искусство в ряде стран Азии, Африки и Латинской Америки сближается с европейским. Особенно это было заметно в Китае, Японии, Индонезии.

В странах Латинской Америки уже в начале XX в. упрочилось так называемое испанское течение в изобразительном искусстве (Мексика, Куба, Чили), а также сказалось влияние французских художественных школ (Венесуэла, Уругвай).

Крупные перемены в искусстве Латинской Америки связаны с деятельностью мексиканских художников. «Великая тройка» — Д. Сикейрос, Д. Ривера, X. Ороско — создала образцы новой монументальной живописи, пытаясь в прямой публицистической форме отобразить революционные события.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)