Елена Тимофеева - Лось

- Название:Лось

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ленинградского университета

- Год:1974

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Тимофеева - Лось краткое содержание

Богатые результаты личных наблюдений в природе легли в основу данной книги. Они сопоставлены с литературными материалами по биологии лося в других частях его обширного ареала. Благодаря этому книга приобрела широкий сравнительный характер.

В книге живо, интересно рассказано о всех основных особенностях экологии лося — его прошлом и современном географическом распространении, удивительных по размаху колебаниях численности и массовых расселениях, местах обитания в разные сезоны года, питании, размножении, поведении, миграциях. Специальное внимание уделено воздействию лося на лесные насаждения. Столь детальное и разностороннее описание образа жизни лося впервые появляется в отечественной литературе.

В книге найдут много нового, интересного и полезного не только специалисты — зоологи, охотоведы, лесоводы, но и все любители и друзья родной природы — краеведы, охотники, преподаватели и студенты биологических, охотоведческих, лесохозяйственных вузов и факультетов, учителя средних школ.

Лось - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как это ни парадоксально, восстановлению нормальной структуры популяции лося в губернии способствовала широко развитая и достигшая наибольшего размаха в 1915–1917 гг. браконьерская охота сельского населения, поскольку наиболее легкой добычей для крестьян, часто не имевших ружей, становились телята и беременные самки, которых они загоняли по насту с собаками.

После более чем 25-летнего запрета охоты, объявленного в 1920 г., и постепенного восстановления численности лося в Ленинградской обл. половая структура стада не испытывала резких нарушений. Современные правила предусматривают одинаковую стоимость лицензий на отстрел животных обоих полов. Несмотря на то, что в 60-е годы отдельными охотничьими коллективами и хозяйствами практиковалась добыча самых крупных зверей, преимущественно быков; последние по крайней мере за 10 прошедших лет несколько преобладали над самками.

Сказанное заставляет обратить внимание и на другую сторону вопроса. По-видимому, половая структура популяции лосей, помимо пресса охоты, претерпевает изменения и в силу иных причин. По мнению Д. Н. Данилова (1947), структура стада находится в определенной связи с численностью. Действительно, при нарастании плотности населения лосей и ухудшении условий существования количество самцов в популяции заметно увеличивается, поскольку возрастает число бычков среди новорожденных. Так, в Московской, Ивановской, Рязанской областях в 40-х годах самцы составляли 39–41 % стада (Данилов, 1947), а к 60-м годам, когда численность лося здесь приблизилась к пику, количество самцов возросло на 7–9% (Юргенсон, 1964). Аналогичная картина наблюдалась и в Татарской АССР, где доля самцов с 1960 по 1963 гг. увеличилась на 12 % (Зарипов и Знаменский, 1964). Указанное явление имеет следствием падение суммарной плодовитости популяции и снижение ее численности.

Таким образом, половая структура отдельных популяций может колебаться в значительных пределах в силу различных причин. В связи с этим никак нельзя присоединиться к мнению Б. С. Кубанцева (1968) о характере структуры популяции лося. Цитированный автор в этом плане делит всех млекопитающих на четыре типа: с неустойчивым соотношением полов; с постоянным преобладанием самцов; с преобладанием самок во взрослой части популяции и самцов среди новорожденных и, наконец, с равным количеством самцов и самок. Последний тип характерен для стенобионтов. Большинство копытных Кубанцевым отнесено к третьему типу, лось же — к четвертому, хотя он отнюдь не принадлежит к стенобионтам, а соотношение полов в разных его популяциях весьма неодинаково и лабильно.

Наряду с тем или иным соотношением полов популяции характеризуются известным сочетанием возрастных групп. Для характеристики возрастной структуры стада мы использовали данные о встречах животных в природе, материалы лицензионного отстрела, а также результаты определения возраста по методике Е. П. Кнорре и Г. Г. Шубина (1959). Вслед за П. Б. Юргенсоном (1964) мы считаем, что наиболее правильное представление о соотношении возрастных групп в изучаемой популяции могут дать массовые полевые наблюдения. Любая же проба из популяции, несмотря на то что она позволяет точно определить возраст отдельных особей, далеко не отражает действительной картины. Тем не менее, она тоже необходима, так как в природе достаточно легко различаются лишь сеголетки, годовалые животные, а установить точный возраст зверей старше полутора лет невозможно.

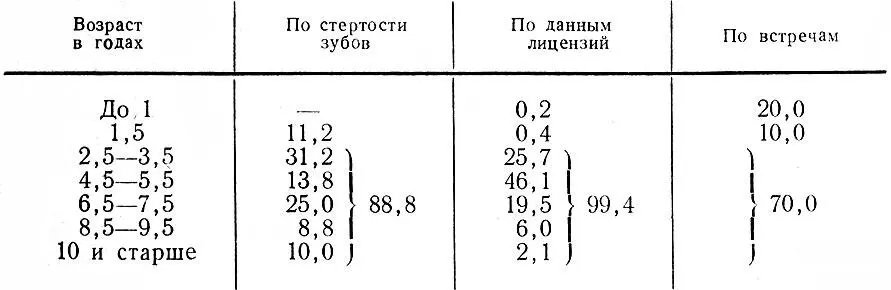

Таблица 14. Данные о возрасте лосей Ленинградской обл. (в °/о), определенном разными методами

В силу указанных причин имеющиеся у нас данные о возрасте лосей, определенном разными способами, страдают рядом недостатков (табл. 14). Представление о возрастном составе стада, основанное только на одном из указанных методов, или неминуемо искажает действительное соотношение возрастов вследствие выборочной охоты или является неполным. Так, например, среди 5500 лосей, отстрелянных в Ленинградской обл. в 1967–1968 гг., было всего 5 сеголетков и 27 полуторагодовалых животных, которые вместе составляли 0,6 % всей добычи. Значительно меньше, чем в природе, была представлена и группа двухгодовалых животных (5,8 %). Между тем, по данным встреч, количество телят в стаде колеблется от 28,8 % (в мае-июне) до 14,4 % (в феврале-апреле), в среднем же они составляют 20 % всей популяции, полуторагодовалые-около 10 %.

Точное определение величины младших групп особенно важно для правильной характеристики структуры популяции в целом. Именно количество переживших зиму сеголетков определяет годовой прирост стада и соотношение возрастов в нем. Количество же полуторагодовалых животных служит показателем масштабов гибели молодняка в течение первого самостоятельного для него лета.

Данные лицензий, а также исследование серии из 80 черепов, полученных при лицензионном отстреле, свидетельствуют о том, что в течение многих лет добываются в основном, животные 3–7 лет и несколько менее интенсивно-более старые, телята же практически не отстреливаются. Подобная картина отмечается и в других пунктах европейской части СССР. По наблюдениям Л. В. Заблоцкой (устн., сообщ.), вследствие неравномерной нагрузки охоты на разные возрастные группы в популяции лосей района Приокско-Террасного заповедника с 1961 по 1964 г. шло непрерывное омоложение стада, тогда как животные 10 лет и старше сократились в числе за этот срок примерно на 15 %.

В серии имевшихся в нашем распоряжении черепов наиболее старые животные составляли 10 %. Нам эта цифра кажется завышенной, свидетельствующей о преднамеренном отстреле наиболее крупных животных в Сосновском лесоохотничьем хозяйстве, откуда поступила часть материала-.

Учитывая сказанное и сопоставляя перечисленные данные о возрасте лосей Ленинградской обл., мы приходим к выводу, что возрастная структура исследуемой популяции носит примерно следующий характер:

До года……….20 % 6,5–7,5 лет……….16 % 1,5 года………10 % 8,5–9,5 лет……….6 % 2,5–3,5 года…..25 % 10 лет и старше……4 % 4,5–5,5 лет……19%

При сравнении возрастной структуры популяции лосей Ленинградской обл. и других частей ареала мы находим, что она наиболее близка к таковой Верхней Печоры (Язан, 1961, 1972) и других северных и северо-западных районов: Финляндии (Koivisto, 1963), Кольского п-ва (Семенов-Тян-Шанский, 1948), Карелии (Ивантер, 1969), Эстонии (Линг, письм. сообщ.). При сравнении с более южными районами: Окским заповедником (Зыкова, 1964), Тамбовской и Витебской областями (Херувимов, 1969; Петровский и др., 1967), Татарской АССР (Зари-пов и Знаменский, 1964), Украинской ССР (Галака, 1967) и др. — обнаруживается, что в последних процент молодняка значительно выше. Указанное явление, несомненно, объясняется более высокой плодовитостью стада и лучшей выживаемостью телят в течение зимнего периода.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: