Елена Тимофеева - Лось

- Название:Лось

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ленинградского университета

- Год:1974

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Тимофеева - Лось краткое содержание

Богатые результаты личных наблюдений в природе легли в основу данной книги. Они сопоставлены с литературными материалами по биологии лося в других частях его обширного ареала. Благодаря этому книга приобрела широкий сравнительный характер.

В книге живо, интересно рассказано о всех основных особенностях экологии лося — его прошлом и современном географическом распространении, удивительных по размаху колебаниях численности и массовых расселениях, местах обитания в разные сезоны года, питании, размножении, поведении, миграциях. Специальное внимание уделено воздействию лося на лесные насаждения. Столь детальное и разностороннее описание образа жизни лося впервые появляется в отечественной литературе.

В книге найдут много нового, интересного и полезного не только специалисты — зоологи, охотоведы, лесоводы, но и все любители и друзья родной природы — краеведы, охотники, преподаватели и студенты биологических, охотоведческих, лесохозяйственных вузов и факультетов, учителя средних школ.

Лось - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

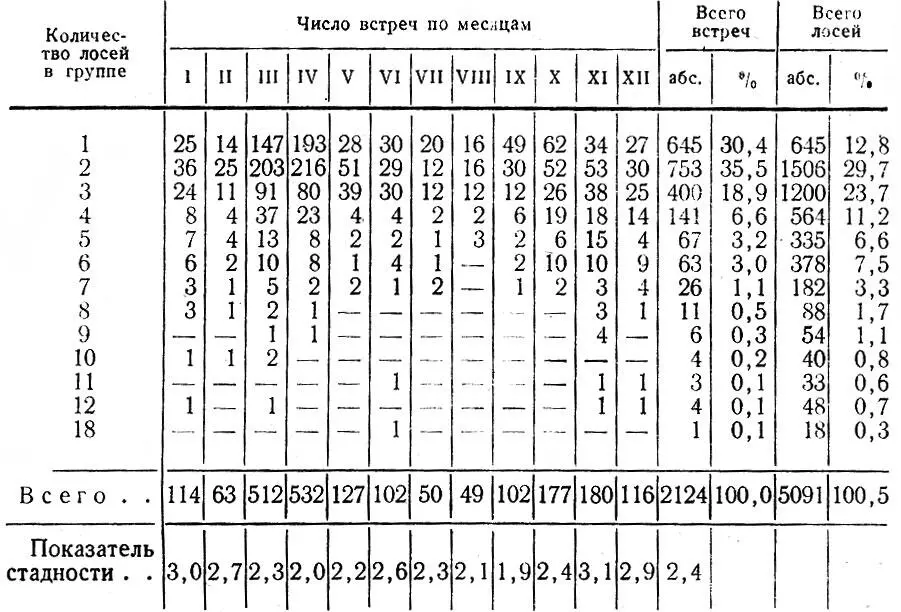

Таблица 15. Изменение стадности лося в Ленинградской обл. по месяцам в 1959–1969 гг.

Широко распространено мнение о главенствующем влиянии на усиление стадности лосей глубины снежного покрова. Роль его несомненна и заметно возрастает при приближении к критической точке, но, однако, уступает значению роли плотности популяции. Например, на северо-востоке области, отличающемся глубокими снегами, но низкой плотностью населения (не более 3,3 экз. на 1000 га), преобладают одиночные животные (58,2 %) и группы из двух особей (34 %). Всего несколько раз здесь было отмечено одновременно 4 зверя и только однажды — 8. В противоположность этому на менее онежном Карельском перешейке с его очень высокой плотностью популяции (до 17,5 экз.) одиночные звери встречаются редко, а преобладают группы из 2–3 животных и отмечаются стада до 15–17 голов (Ким, 1967 а).

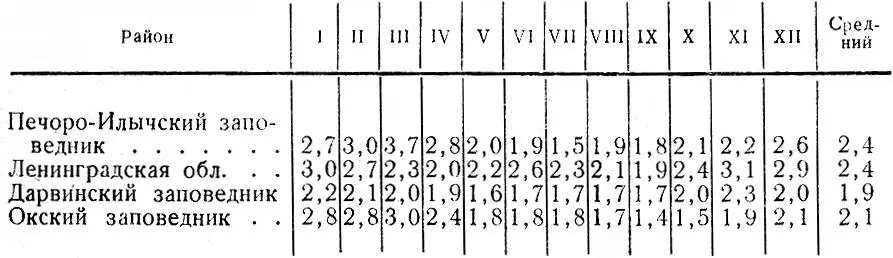

Таблица 16. Изменение показателей стадности в течение года в разных районах

Средний показатель стадности в Ленинградской обл., по нашим и О. С. Русакова (1967) данным, равен 2,4. Как видно из данных табл. 16, он таков же, как в Печоро-Илычском заповеднике, но несколько выше, чем в более южных Дарвинском и Окском заповедниках (Кнорре, 1959; Калецкая, 1961; Зыкова, 1964). Максимальная средняя стадность в Ленинградской обл. наблюдается в ноябре-январе, в феврале-марте она несколько снижается и достигает минимума в сентябре. Динамика колебаний показателя стадности в основном совпадает с таковой в других районах, но размах их по месяцам и сезонам значительно меньше: в течение года показатель стадности в нашей области изменяется лишь в полтора раза, тогда как в других частях — более чем вдвое.

Приведенные выше данные о стадности лосей в четырех районах европейской части СССР несколько отличаются от аналогичных усредненных данных Е. Н. Тепловой (1967) для 12 центральных областей РСФСР, где средний показатель стадности равен 2,8, максимальный — 3,8 (в декабре) и минимальный — 2,6 (в мае-августе). По утверждению автора, на всей рассматриваемой территории в течение снежного периода преобладают группы из 3 животных. Наивысший показатель стадности (3,3–4,0) отмечен в 1955–1965 гг. в Тамбовской обл. (Херувимов, 1969).

Использование территории

Важной особенностью структуры популяции животных, наряду с половым и возрастным составом, является территориальное размещение, форма и характер использования жизненного пространства (Наумов, 1963, 1964, 1969). Как подчеркнул А. А. Насимович (1965), эта сторона экологии и поведения лося изучена недостаточно.

Выше было показано, что лось использует далеко не всю территорию, а только часть ее, покрытую лесами и болотами. Однако и в ее пределах роль отдельных стаций и их групп также весьма различна. Лосю, как и любому другому животному, для нормального существования необходимо известное пространство с достаточными запасами основных сезонных кормов и хорошими защитными условиями в течение круглого года. Эта территория обычно включает несколько стаций, отвечающих экологическим требованиям зверя в тот или иной сезон. Как известно, лоси не имеют отчетливо выраженных, постоянно охраняемых индивидуальных участков. Однако быки в период гона и самки в первые месяцы после отела активно изгоняют своих сородичей с определенной территории. Она в этих случаях обычно невелика и не всегда постоянна, а может смещаться с переходом самих животных. Так, участок крупного ревущего быка или гоняющейся пары не превышает 100–200 га (Рыковский, 1964; Насимович, 1965). По наблюдениям Ю. П. Язана и В. М. Глушкова (1969) в Кировской обл., участки одного быка во время гона включают несколько участков половозрелых коров. Коровы же охраняют небольшое пространство, на котором находятся в данный момент их лосята.

Известно, что лосю свойственна высокая степень оседлости. Отдельные особи даже в теплое время года могут придерживаться очень ограниченного участка на берегу озера или лесной речки, на вырубке и пр. А. А. Насимович (1965) наблюдал в Подмосковье взрослого быка, который в конце лета в течение двух недель встречался на участке 1,5X1.5 км. Мы также неоднократно обнаруживали подобные участки на заболоченных зарастающих вырубках и лугах, по краям болот с зарослями болотных трав, где звери держались длительное время. Здесь, на ограниченном пространстве мы насчитывали 1–2 десятка лежек и от 280 до 1800 поедей травянистых растений на 100 м 2.

Наиболее точные представления о величине занимаемого лосем пространства могут дать наблюдения за мечеными животными. Такие данные имеются пока только для североамериканского лося (Denniston, 1956; Dickie, 1958; Knowlton, I960). Наблюдения Ноультона в штате Монтана показали, что летом участки самцов и яловых самок не превышают в радиусе 1,5 км, самок с телятами — 0,8 км.

В снежный период территория, используемая лосем, еще более сокращается. Животные перестают посещать открытые, ставшие малокормными угодья: болота, молодые вырубки, ельники и другие насаждения с редким подростом и подлеском. По подсчетам А. А. Насимовича (1965), площадь зимовок по сравнению с площадью летних стаций уменьшается в 3–5 раз, а концентрация животных соответственно возрастает. Так, в Кировской обл. в январе 4 лося держались около 3 дней на участке, не превышающем 4 га (Язан и Глушков, 1969 а). А. Б. Семенов (1957) определяет средние размеры участков суточной деятельности лосей зимой в Архангельской обл. у групп — 2,0 X 0,7 км, у одиночных — 1,9 X 0,8 км.

Подчеркивая, что в основе размещения лосей лежит их малая подвижность и хорошо выраженная привязанность к определенной территории, надо иметь в виду, что при достижении высокой плотности популяции, а в связи с этим и ухудшении условий существования, может наступить резкое усиление вагильности зверей. В поисках более кормных мест лоси значительно расширяют занятую ими территорию, появляются в несвойственных им местах вплоть до городов и других населенных пунктов. Наиболее массовые перемещения принимают характер эмиграции, неоднократно наблюдавшихся в прошлом и в текущем столетии.

Самую подвижную часть популяции, несомненно, составляют молодые животные, которые в первую очередь подвергаются нападению и изгоняются взрослыми животными с максимально заселенных участков. Этот процесс особенно обостряется в период появления маленьких лосят, когда коровы проявляют наибольшую агрессивность к своим и чужим годовалым телятам. На локальных перемещениях и дальних миграциях лосей мы специально остановимся ниже, в главе VII.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: