Елена Тимофеева - Лось

- Название:Лось

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ленинградского университета

- Год:1974

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Тимофеева - Лось краткое содержание

Богатые результаты личных наблюдений в природе легли в основу данной книги. Они сопоставлены с литературными материалами по биологии лося в других частях его обширного ареала. Благодаря этому книга приобрела широкий сравнительный характер.

В книге живо, интересно рассказано о всех основных особенностях экологии лося — его прошлом и современном географическом распространении, удивительных по размаху колебаниях численности и массовых расселениях, местах обитания в разные сезоны года, питании, размножении, поведении, миграциях. Специальное внимание уделено воздействию лося на лесные насаждения. Столь детальное и разностороннее описание образа жизни лося впервые появляется в отечественной литературе.

В книге найдут много нового, интересного и полезного не только специалисты — зоологи, охотоведы, лесоводы, но и все любители и друзья родной природы — краеведы, охотники, преподаватели и студенты биологических, охотоведческих, лесохозяйственных вузов и факультетов, учителя средних школ.

Лось - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Во время массового размножения лосей в нашей области была отмечена высокая зараженность их эндо- и эктопаразитами. Как показали исследования В. Г. Гагарина и Н. С. Назаровой (1965) в Сосновском лесоохотничьем хозяйстве, лоси в этом районе поголовно заражены гельминтами. У 20 обследованных животных обнаружено 12 видов паразитов (3 трематоды, 3 цестоды, 6 нематод), причем интенсивность инвазии одного только паразита Ostertagia antipini достигала 3040-19 520 экз., в среднем на одного лося приходилось 14 488 паразитов. Среди гельминтов, паразитирующих в кишечнике лосей нашей области, был обнаружен Bunostomum trigonocephalus, который питается кровью и вызывает явление резкой анемии и прогрессирующее истощение. Параллельно проведенное обследование в Мурманской обл. выяснило, что там у лосей паразитирует только 7 видов червей и интенсивность инвазии почти в 7 раз меньше. Вполне понятно, что пораженные гельминтами животные делаются физиологически неполноценными, резко падает их выживаемость, плодовитость, рождаемые ими лосята имеют пониженную устойчивость к неблагоприятным условиям и заболеваниям.

Наряду с эндопаразитами, лоси сильно заражены эктопаразитами. Они очень страдают от носоглоточного овода (Cephenomyia ulrichi), различных слепней (Tabanus tarandinus, T. arpadi, Т. tropicus, T. lapponi), мух-кровососок (Lepoptena cervi). Количество последних в наших лесах необычайно возросло за годы подъема численности лося, особенно в местах, где звери держатся постоянно. Судя по наблюдениям в других частях ареала, на лосе паразитируют также клещи (Dermacentor pictus и др.). Важно при этом отметить, что кровососки и клещи не перестают сосать кровь даже зимой, что усугубляет их вредоносность (Заблоцкая и Петров, 1965). За последние годы появилось несколько сообщений (Наумов и др., 1957; Савицкий и Крымская, 1969; Быховский, 1970) о том, что лось, являясь носителем половозрелой стадии иксодовых клещей (Ixodes persulcatus и др.), способствует поддержанию природных очагов клещевого энцефалита как в европейской, так и в азиатской частях Советского Союза. Ю. М. Щадилов (1961) относит лося к группе животных, играющих основную роль в распространении этой инфекции.

О прямых последствиях нападения на лосей слепней и носоглоточного овода мы можем судить по наблюдениям И. С. Турова (1953) и Е. П. Кнорре (1957) в Печоро-Илычском заповеднике. Массовый лет слепней начинается во второй половине июня и продолжается до середины августа, носоглоточный овод появляется несколько позже — в середине или конце июля и исчезает только в сентябре, в жаркое и засушливое лето эти паразиты становятся настолько обильными и докучливыми, что значительно понижают жизненный тонус животных, делают их крайне беспокойными и нервными. Лоси вынуждены резко менять образ жизни и большую часть дня проводить на лежках в воде или сырых местах, защищая, таким образом, ноги и ноздри от нападения насекомых. В такие годы упитанность лосей бывает наихудшей, а прирост молодняка — наименьшим. Кровососущие насекомые являются одним из основных препятствий к успешному использованию одомашненных лосей в качестве транспортных животных летом.

Известно, что слепни принадлежат к числу переносчиков сибирской язвы (Черкасский и Лаврова, 1969). Выше мы отмечали огромный ущерб, который в прошлых столетиях был нанесен этой болезнью поголовью лося в Прибалтике и, вероятно, в Петербургской губ. В последние десятилетия такого рода факты неизвестны. Однако в 1957 г. в Ленинградской обл. наблюдалось массовое поражение лосей ящуром и установлена гибель 100–200 животных (Заблоцкая, 1967). Таким образом, в числе отрицательных факторов динамики численности лося определенную роль могут играть разного рода инвазии и эпизоотии.

Специального рассмотрения заслуживает роль хищников. Выше мы отмечали, что в отдельных местностях, а в некоторые годы и на всей территории области значительный ущерб поголовью лося причиняли волки. В послевоенные годы они настолько размножились, что превратились в один из основных факторов, сдерживавших рост популяции лося. Однако в настоящее время волков в Ленинградской обл. осталось мало, а в районах своего обитания они выполняют скорее санитарную и селективную роль, так как в основном питаются падалью, подранками и больными животными. Недаром старший охотовед Госохотинспекции П. Д. Иванов утверждает, что в урочищах, где постоянно держатся волки, он неизменно встречал наиболее крупных и здоровых лосей ("Звери Ленинградской области", 1970). Здесь уместно привести наблюдения Д. Аллена (Allen, 1963) о нападении волков на североамериканского лося на о. Айл-Ройал. Среди 68 загрызенных волками животных более 1/3 были лосятами, остальные старше 6 лет. Около 50 % лосей были явно больными и крайне истощенными. После появления волков на острове состояние стада лосей значительно улучшилось.

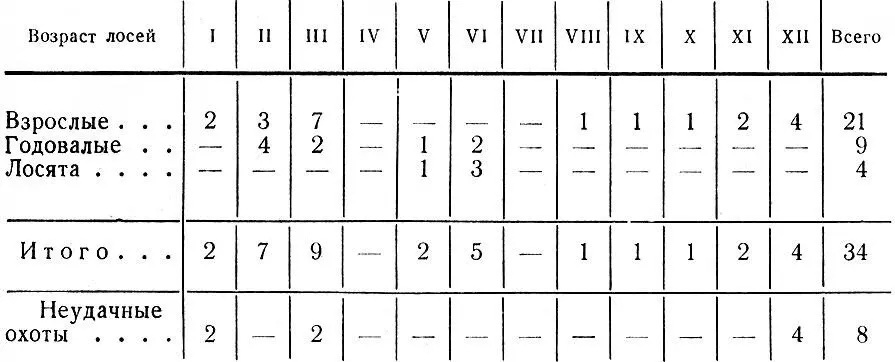

Таблица 20. Распределение случаев нападения волков на лосей по месяцам

Как видно из данных табл. 20, волки чаще всего нападают на лосей зимой, особенно в феврале-марте, когда наст, выдерживающий хищников, сильно затрудняет свободное передвижение их жертв. Можно предположить также, что большинство взрослых животных, зарезанных волками в первой половине зимы, были подранками, количество которых резко увеличивается в период отстрела. В теплое время года от волков, по-видимому, в основном страдают телята и годовалые животные.

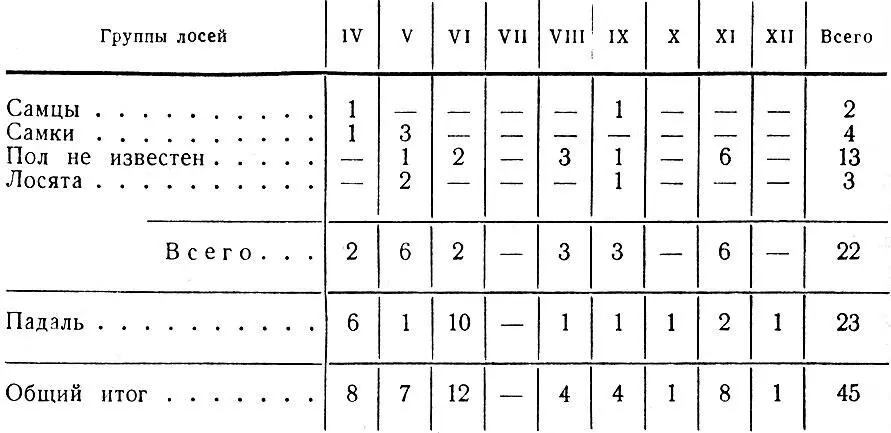

Нередко лосятиной питается бурый медведь, все еще многочисленный в Ленинградской обл. и порой склонный к хищничеству. За 1957–1959 и 1962–1965 гг., т. е. всего за 7 лет, было зарегистрировано 22 случая добывания лосей медведем и 23 — питания их падалью (табл. 21). Его жертвами становятся преимущественно взрослые особи (19 экз.) и главным образом весной и осенью. К хищничеству склонны отдельные особи, но они достаточно обычны во всех районах области ("Бурый медведь", 1969; "Некоторые особенности популяции", 1969). Однако, насколько можно судить по имеющимся у нас данным, даже в местах обитания медведей — "стервятников", т. е. плотоядных зверей, урон, причиняемый ими поголовью лося, невелик и не может сказаться сколько-нибудь существенно на его численности. Противоположное мнение Ю. П. Язана (1972) относительно печорских популяций лося и медведя недостаточно аргументировано.

Таблица 21. Распределение случаев нападения медведей на лосей и питания их падалью по месяцам

Что касается возможной роли других крупных хищников, то росомаха в Ленинградской обл. очень редка и питается исключительно лосиной падалью и подранками. Рысь же может представлять опасность только для маленьких лосят и тоже подранков. Однако точных фактов на сей счет у нас и в литературе нет ("Звери Ленинградской области", 1970).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: