Наталья Стволинская - Цитология

- Название:Цитология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Прометей»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7042-2354-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Стволинская - Цитология краткое содержание

В учебнике представлена глава «Руководство к практическим занятиям по цитологии», где кратко изложен материал 18 практических занятий.

Учебник предназначен для бакалавров биологических факультетов вузов и учителей биологии.

Цитология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На эволюционном пути клеточного развития имеется важная веха. Приблизительно 1,5 миллиарда лет тому назад произошел переход от маленьких клеток со сравнительно простой организацией – прокариот, к бо́льшим по размерам и значительно более сложно устроенным эукариотическим клеткам – клеткам растений, грибов и животных.

Главные отличия эукариотических клеток:

1. Имеют оформленное ядро со сложной структурой организации.

2. Они гораздо крупнее прокариотических клеток, их средний размер несколько десятков микрометров.

3. В цитоплазме имеются органоиды, окруженные мембраной, и цитоскелет белковой природы, обеспечивающий движение органелл и самой клетки.

4. Деление эукариотических клеток – это сложный процесс, связанный с образованием хромосом, веретена деления и распределением хромосом между дочерними клетками. Основной тип деления эукариотической клетки – митоз.

5. Оболочки эукариотических клеток отличаются по химическому составу и строению от клеточной стенки прокариот.

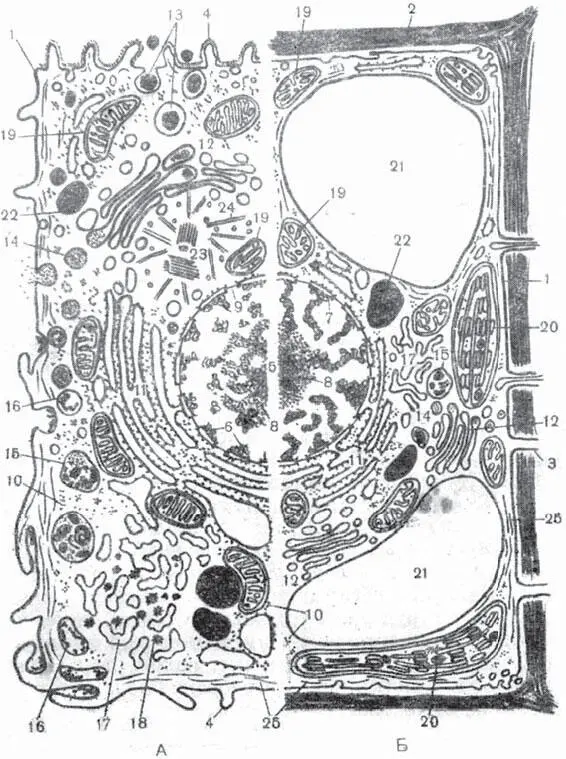

Рассмотрим схему строения растительной и животной клетки с учетом данных электронной микроскопии (рис. 1.2). Анализ схемы показывает, как много общего между этими клетками: организация и структура ядра, наличие плазматической мембраны, цитоплазмы, органоидов цитоплазмы, таких как эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, митохондрии, рибосомы, микротрубочки. Следовательно, даже если рассматривать только морфологию растительной и животной клетки, не учитывая функции органоидов, можно говорить о гомологии этих клеток. Однако в их организации есть и различия, они объясняются прежде всего тем, что растительные и животные клетки характеризуются разным типом питания. Животные клетки являются гетеротрофами, они получают большинство органических молекул из окружающей среды в процессе питания, это – сахара, аминокислоты, органические кислоты. Растительные клетки – автотрофы. Они могут аккумулировать солнечную энергию, превращая ее в энергию химических связей. За счет фотосинтеза в растительной клетке образуются сахара, аминокислоты, жиры, белки и углеводы. Для этого в растительной клетке есть специальные органоиды – хлоропласты, которые функционально связаны и с другими пластидами. Кроме того, у нее присутствует прочная твердая оболочка поверх плазматической мембраны. Особенности жизненной организации привели к образованию большой центральной вакуоли, которая представляет собой резервуар для воды, обеспечивает напряженность клетки и является местом отложения продуктов обмена веществ. Особенности жизнедеятельности растительной клетки объясняют и особенности в организации цитоскелета.

Рис. 1.2. Схема строения клетки животных (а) и растений (б) с учетом данных электронной микроскопии (по Ченцову, 1988). 1 – плазматическая мембрана; 2 – клеточная стенка; 3 – плазмодесмы; 4 – микроворсинки; 5 – ядро; 6 – хроматин; 7 – ядерная оболочка; 8 – ядрышко; 9 – ядерная пора; 10 – рибосомы; 11 – гранулярный эндоплазматический ретикулум; 12 – аппарат Гольджи; 13 – секреторные вакуоли; 14 – первичные лизосомы; 15 – вторичные лизосомы; 16 – пиноцитозные вакуоли; 17 – гладкий эндоплазматический ретикулум; 18 – отложение гликогена; 19 – митохондрии; 20 – хлоропласты; 21 – вакуоли; 22 – капли липидов; 23 – центриоль; 24 – микротрубочки; 25 – микрофиламенты.

Анализ сходства и различия в организации эукариотических и прокариотических клеток показал, что эти клетки устроены по-разному. Но, тем не менее, можно говорить о гомологии и между этими клетками. Общие черты их организации состоят в следующем: все типы клеток имеют плазматическую мембрану и цитоплазму; наследственная информация однотипно закодирована в молекулах ДНК; реализация наследственной информации происходит в процессе синтеза белка на рибосомах с помощью молекул РНК; носителем энергии во всех типах клеток являются молекулы АТФ. Таким образом, первое положение клеточной теории, говорящее о том, что клетка – это элементарная единица всего живого и все клетки гомологичны между собой, опирается на общую основу принципов организации клеток прокариот и эукариот.

Вопросы

1. Приведите примеры представителей прокариот.

2. Опишите организацию прокариотической клетки.

3. В чем особенности организации цианобактерий и микоплазм?

4. Какие размеры имеет прокариотическая клетка?

5. Чем эукариотические клетки отличаются от прокариотических?

6. Что общего между клетками растений и животных?

7. Какие особенности есть в организации растительной клетки и с чем это связано?

8. Почему мы говорим о гомологии всех типов клеток?

Ключевые понятия цитологии: дифференцировка, стволовые клетки, тотипотентность клеток и ядер

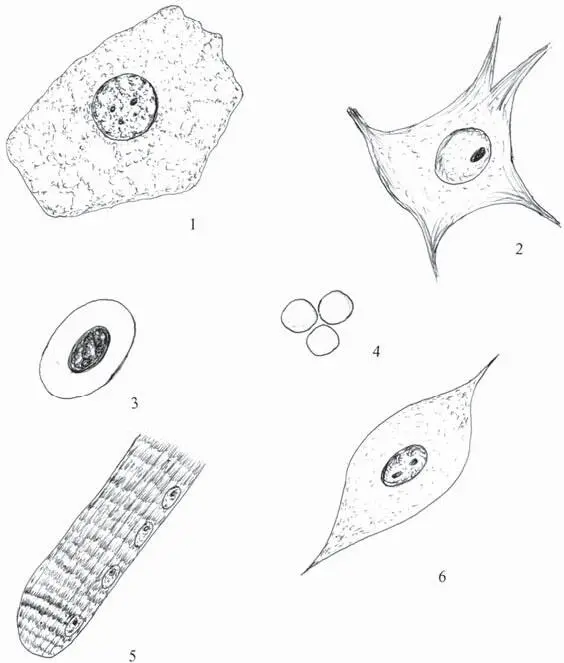

Дифференцировка клеток. В организме человека сегодня выделяют более 200 разнообразных клеточных типов, различающихся по выполняемым функциям и особенностям организации. Вспомним простые примеры дифференцированных клеток: клетки эпителия, нервной, мышечной и соединительной ткани (рис. 1.3). Среди них есть и безъядерные клетки – эритроциты млекопитающих, в том числе и человека. Эти эукариотические клетки в процессе созревания утратили ядро, а с ним и способность к делению. Разнообразие клеток многоклеточных организмов связано с тем разнообразием специфических функций, которые выполняют клетки. Процесс, который приводит к образованию узкоспециализированных клеток со специфическими структурами, называется дифференцировкой.

Рис. 1.3.Морфологическое разнообразие дифференцированных клеток животных. 1 – клетка печени аксолотля; 2 – нейрон спинного мозга собаки; 3 – эритроциты лягушки; 4 – эритроциты человека; 5 – многоядерная поперечно-полосатая мышечная клетка языка кролика в продольном сечении; 6 – фибробласт соединительной ткани.

Дифференцировка – это сложный и часто длительный процесс. Клетка постепенно меняет форму, в ней изменяется состав органоидов, некоторые из которых могут размножаться, например митохондрии. Другие органоиды в процессе дифференцировки могут утрачиваться. Например, в цитоплазме зрелого эритроцита млекопитающих остаются только рибосомы, поэтому на препаратах под световым микроскопом в цитоплазме этих клеток отсутствует зернистость. В мышечных клетках постепенно исчезает кажущаяся хаотичность расположения клеточных структур, органоиды ориентируются правильными рядами. В процессе дифференцировки возможно изменение поверхности клеток. Плазматические мембраны соседних клеток могут образовывать специализированные клеточные контакты, например синаптические контакты между нейронами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: