Елена Николаева - Психофизиология. Психологическая физиология с основами физиологической психологии. Учебник

- Название:Психофизиология. Психологическая физиология с основами физиологической психологии. Учебник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9292-0179-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Николаева - Психофизиология. Психологическая физиология с основами физиологической психологии. Учебник краткое содержание

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по психологическим и биологическим специальностям. Может использоваться в учебном процессе по педагогическим и медицинским направлениям и специальностям. Представляет интерес не только для ученых и специалистов, но и для широкого круга читателей.

3-е издание, переработанное и дополненное.

Психофизиология. Психологическая физиология с основами физиологической психологии. Учебник - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

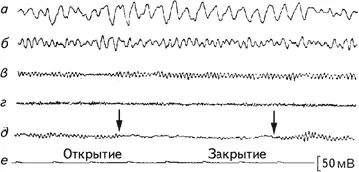

Рис. 2.4. Классификация волн ЭЭГ по частоте. Образцы дельта- (а), тета- (б), альфа- (в), и бета- (г) активности; (д) – блокада альфа-ритма при открытии глаз; (е) – отметка времени (Cooper, 1980).

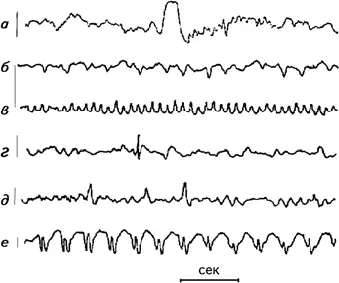

Рис. 2.5. Образцы специфических волн: а – К-комплекс; б – ламбда-волна; в – мю-ритм; г – спайк; д – острая волна; е – комплекс спайк-медленная волна. Слева дается калибровочная линия, соответствующая 100 мВ, справа – расположение электродов на голове. Внизу отметка времени 1 сек (Cooper, 1980).

Г. Бергер описал и другой тип волн – бета-ритм, обнаруживаемый у человека в состоянии активного бодрствования. Это колебания с частотой более 13 Гц и небольшой (около 25 мкВ) амплитудой.

Дальнейшие исследования выявили более медленные колебания, которые были названы тета- и дельта-волнами, а также более быстрые – гамма-волны. Тета-волны имеют частоту от 3,5 до 7,5 Гц и амплитуду от 5 до 100 мкВ, дельта-волны – 1–3,5 Гц и 20–200 мкВ соответственно. Чем медленнее волны, тем больше их амплитуда. Гамма-волны – колебания с частотой более 30 Гц и амплитудой около 2 мкВ (рис. 2.4).

Каждый из ритмов имеет свою преимущественную локализацию: альфа-ритм регистрируется в затылочном и теменном отведениях; тета-волны – в лобных и височных, бета-ритм – в прецентральных и фронтальных, гамма-ритм – в прецентральных, фронтальных, височных, теменных; дельта-ритм не имеет определенной локализации.

При визуальном анализе ЭЭГ обычно определялись два показателя – длительность альфа-ритма и блокада альфа-ритма, которая фиксируется при предъявлении испытуемому того или иного раздражителя (рис. 2.4). Экспериментаторы также пытались обнаружить на ЭЭГ испытуемых особые волны, отличающиеся от фоновой регистрации. Даваемое им название связано либо с их формой, либо с тем местом, где они выявляются. К ним относятся: К-комплекс, ламбда-волны, мю-ритм, спайк, острая волна.

К-комплекс – это сочетание медленной волны с острой волной, вслед за которыми часто идут волны частотой около 14 Гц. К-комплекс возникает во время сна или спонтанно у бодрствующего человека. Максимальная амплитуда отмечается в вертексе и обычно не превышает 200 мВ (Roth e. a., 1956) (рис. 2.5). Ламбда-волны – монофазные положительные острые волны, возникающие в окципитальной области, связанные с движением глаз. Их амплитуда меньше 50 мВ, частота – 12–14 Гц (Green, 1957). Мю-ритм – группа аркообразных или гребневидных волн частотой 7–11 Гц, амплитудой меньше 50 мВ, регистрирующихся в центральных областях головы. Они блокируются двигательной активностью или тактильной стимуляцией (Gastaut e. a., 1952). Спайк – волна, четко отличающаяся от фоновой активности, с выраженным пиком длительностью от 20 до 70 мс. Первичный компонент обычно является негативным (Maulsby, 1971). Острая волна – ясно отличающаяся от фоновой активности волна с подчеркнутым пиком длительностью 70–200 мс. Спайк-медленная волна – последовательность поверхностно негативных медленных волн (частотой 2,5–3,5 Гц), каждая из которых ассоциируется со спайком. Амплитуда этого комплекса может достигать 1000 мВ (Chatrian e. a., 1968) (рис. 2.5).

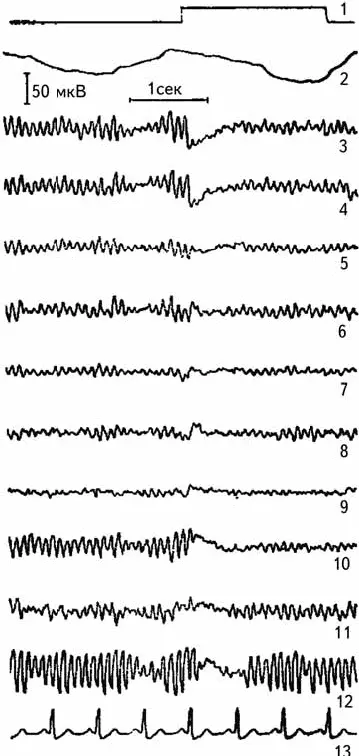

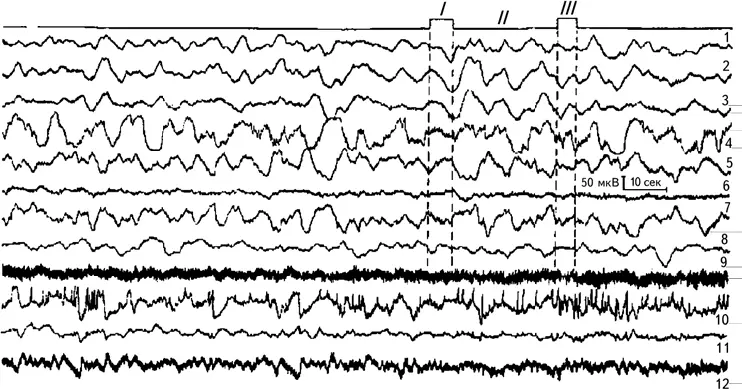

Визуальный анализ позволяет оценить лишь очевидные изменения биоэлектрической активности мозга (рис. 2.6). В настоящее время разработан метод для регистрации медленных и сверхмедленных потенциалов, имеющих длительность периода от нескольких секунд и более (Илюхина, 1977). Такие потенциалы регистрируются с использованием усилителей постоянного тока (рис. 2.7).

Рис. 2.6. Реакция депрессии альфа-ритма при непрерывном освещении глаза. 1 – отметка раздражителя, 2 – пневмограмма, 3–12 – униполярная регистрация ЭЭГ, 13 – ЭКГ (Лебедева, 1977).

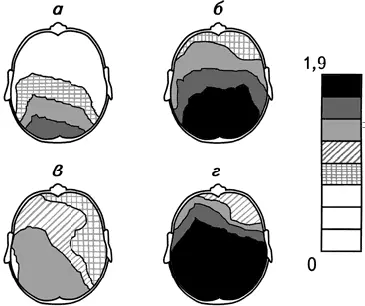

Для более глубокого анализа используются компьютерные методы обработки сигнала, позволяющие извлекать существенно больше информации. Традиционный способ интерпретации электрических сигналов, отраженных в нерегулярных временных рядах, основан на разложении этих сигналов с помощью Фурье-преобразования. При этом в сигнале выделяются частотные компоненты. Затем рассчитывается мощность ЭЭГ в каждой частотной полосе для всех отведений, и с помощью специальных цветовых шкал результаты представляются в виде наглядных картин, где цвет отражает интенсивность ритмов каждого диапазона в различных частях мозга. Этот метод получил название картирования мозга (рис. 2.8). Возможно также использование не цвета, а изолиний при изображении одних и тех же мощностей показателя.

Однако спектральный анализ ЭЭГ в этой парадигме имеет ограниченные возможности в формировании картины электрической активности мозга. В настоящее время появилась возможность применять для анализа ЭЭГ нелинейную теорию систем (Lutzenberger e. a., 1992).

При нелинейном динамическом анализе исследуемые сигналы ЭЭГ рассматриваются как стационарные, то есть предполагается, что значения средних, дисперсии и автоковариационная функция остаются неизменными в течение определенного промежутка времени. Реальные сигналы ЭЭГ сохраняют стационарность в течение длительных интервалов времени с небольшой вероятностью, поэтому эта проблема решается несколькими способами. Прежде всего, для анализа используются относительно короткие временные промежутки (эпохи). Считается, что ошибка в абсолютной оценке параметров за столь короткий срок будет систематической, что позволит корректное сравнение контрольного и экспериментального условий (Pritchard, Duke, 1995). Второй способ решения проблемы заключается в использовании методов, нечувствительных к нестационарности (Skinner, 1994).

Рис. 2.7. Динамика медленных электрических процессов в подкорковых образованиях головного мозга человека при тесте на оперативную память.

I – предъявление теста; II – этап сохранения; III – воспроизведение теста. 1, 2, 3 – вентролатеральное ядро зрительного бугра; 4 – скорлупа; 5, 6, 7 – бледный шар; 8 – красное ядро; 9 – внутренняя капсула; 10 – передневентральное ядро зрительного бугра; 11 – ретикулярное ядро зрительного бугра; 12 – срединный центр зрительного бугра. Регистрация на энцефалографе с постоянной времени 2,5 сек (Илюхина, 1977).

Рис. 2.8. Суммарные топографические карты амплитуды спектра мощности α-ритма ЭЭГ при прослушивании классической (а, б) и рок-музыки (в, г).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: