Елена Николаева - Психофизиология. Психологическая физиология с основами физиологической психологии. Учебник

- Название:Психофизиология. Психологическая физиология с основами физиологической психологии. Учебник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9292-0179-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Николаева - Психофизиология. Психологическая физиология с основами физиологической психологии. Учебник краткое содержание

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по психологическим и биологическим специальностям. Может использоваться в учебном процессе по педагогическим и медицинским направлениям и специальностям. Представляет интерес не только для ученых и специалистов, но и для широкого круга читателей.

3-е издание, переработанное и дополненное.

Психофизиология. Психологическая физиология с основами физиологической психологии. Учебник - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Обычно величина регистрируемых физиологических реакций в норме очень невелика, поэтому их усиливают и затем передают на записывающее устройство. Те физиологические процессы, которые имеют отличную от электрической природу, предварительно преобразуют в электрический сигнал, чтобы затем зафиксировать.

Рис. 2.1. Э. Руссо. Ритуалы и мифы нашего времени (обложка к книге E. Imber-Black & J. Roberts, 1992).

Основным записывающим устройством, используемым в психофизиологических исследованиях, является полиграф – прибор, позволяющий одновременно фиксировать изменения электрического потенциала по нескольким каналам (2, 4, 6, 8, 16 и более) (рис. 2.2). Если электроды накладывают на поверхность головы, то получаемая запись называется электроэнцефалограммой (ЭЭГ); если они размещаются на обеих руках, или на руке и ноге, или в области сердца, то запись носит название электрокардиограммы (ЭКГ); в случае, когда они располагаются на тыльной и ладонной поверхности руки, записывается кожно-гальваническая реакция (КГР); при расположении электродов вдоль мышцы можно зафиксировать электрическую активность мышц, т. е. получить электромиограмму (ЭМГ); электроды, расположенные по обе стороны глаз, дают электроокуло грамму (ЭОГ). Более подробно об этих устройствах и методах их применения сказано ниже.

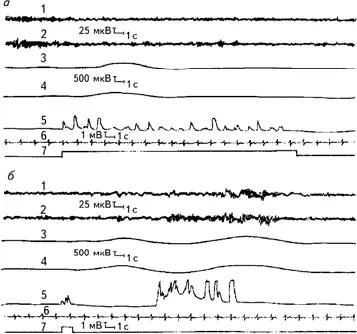

Рис. 2.2. Образец многоканальной записи физиологических функций испытуемого при прослушивании (а) и воспроизведении (б) списка слов. 1, 2 – ЭЭГ, отведения О 1и О 2левое и правое полушария соответственно; 3, 4 – КГР левой и правой руки; 5 – фонограмма (сигналы появляются в моменты предъявления слов магнитофоном или при устных ответах испытуемого); 6 – ЭКГ; 7 – отметка программы опыта (Леутин, Николаева, 1988).

В зависимости от способа наложения электродов и от типа самих электродов при регистрации ЭЭГ, кроме самой ЭЭГ, можно записать также ЭМГ, если человек в процессе обследования будет напрягать лоб или говорить; ЭОГ – если он будет двигать глазами; и даже ЭКГ – если электроды будут, например, сильно прижаты к поверхности кожи и пережмут сосуд, расположенный под ним. Эти ненужные в данный момент для исследователя записи являются помехами и называются артефактами . Электрические сигналы могут генерироваться в некоторых случаях и самим оборудованием, что приводит к появлению наводки. Получение безартефактной записи в психофизиологии сродни искусству и требует многих навыков от исследователя.

В настоящее время существуют специальные программы, позволяющие вычленять безартефактные участки записи, но тем не менее каждую запись рекомендуется предварительно просмотреть, поскольку ни одна программа не сможет пока заменить глаз опытного психофизиолога.

Если раньше исследователи просто изучали характер кривых, то сейчас полиграф обычно сопрягается с компьютером, оснащенным соответствующим программным обеспечением.

При наложении двух электродов на исследуемый участок ткани можно оценить изменение разности потенциала между этими двумя точками. Такую запись называют биполярной. В том случае, когда один из электродов расположен на активной ткани (этот электрод называется активным ), а другой ( референтный ) – на относительно неактивной ткани, запись будет называться монополярной.

Близкородственные науки – психофизиология и физиологическая психология – пользуются полиграфом в различных экспериментальных условиях. Преимущество психофизиологии заключается в том, что в ней оценивают реакции человека без хирургического вмешательства. Это преимущество одновременно является и недостатком, поскольку лишает исследователя возможности непосредственного сопоставления психологических реакций с изменениями активности отдельных нейронов. Физиологическая психология, напротив, активно использует методы внедрения в мозг и другие ткани, и потому в таких экспериментах участвуют либо животные, либо люди, воздействие на мозг которых делают по медицинским показаниям. Это ограничивает интерпретацию такого рода исследования и распространение его результатов на здорового человека. В настоящем учебнике использованы результаты, полученные исследователями обеих областей знания, поскольку они углубляют и дополняют друг друга.

Электроэнцефалограмма и методы ее регистрации

В 1929 г. австрийский психиатр Ганс Бергер обнаружил, что с помощью игольчатых платиновых электродов, помещенных на различные точки поверхности головы человека, можно зарегистрировать электрическую активность мозга. Эти записи он и назвал электроэнцефалограммой (ЭЭГ). Хотя ЭЭГ снимается с поверхности головы, Г. Бергер сумел доказать, что часть электрической активности обусловлена деятельностью мозга, а не покрывающих его поверхность тканей (Berger, 1929).

Открытие Г. Бергера было встречено весьма холодно, и этот метод получил признание лишь после того, как Е. Д. Эдриан и Б. Х. Мэттьюз смогли непосредственно продемонстрировать его на заседании Английского физиологического общества в 1935 г. Сам Е. Д. Эдриан был в качестве испытуемого и, закрывая глаза, показал появление альфа-ритма на ЭЭГ (Хэссет, 1981).

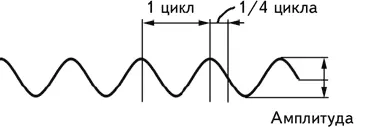

Интерпретация электроэнцефалографических данных требует учета целого ряда параметров – формы волн, их амплитуды, расположения электродов, с которых получена запись, и т. д. Наиболее важными из них являются амплитуда волн и частота. Амплитуда измеряется как расстояние от базовой линии до пика волны. Однако существуют значительные трудности в определении базовой линии, поэтому на практике обычно используют измерение от пика до пика (рис. 2.3). Под частотой понимается число полных циклов, совершаемых волной за 1 сек. Этот показатель измеряется в герцах (Гц). Величина, обратная частоте, называется периодом волны. Известно, что амплитуда волн ЭЭГ находится в обратно пропорциональной зависимости от их частоты (Cooper e. a., 1980).

Рис. 2.3. Амплитуда волны и ее цикл.

Ритмичность электроэнцефалографического сигнала позволяет количественно описать записи ЭЭГ. Первым из описанных ритмов электрической активности мозга был альфа-ритм (Berger, 1929). Он представляет собой ритмические колебания электрической активности 8–12 раз в сек (8–12 Гц) с амплитудой около 50 мкВ. Эта активность преобладает у здорового человека в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами и наблюдается преимущественно в затылочных областях (рис. 2.4). Альфа-ритм отсутствует у слепорожденных людей (Новикова, 1978). Ритмами той же частоты, но с иной формой волны и в специфических отведениях, являются мю-ритм, регистрируемый в роландовой борозде, каппа-ритм, отмечаемый при наложении электродов в височном отведении (рис. 2.5).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: