Коллектив авторов - Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и сохранение биологического разнообразия. Материалы Международной научно-практической конференции (г. Ставрополь, 23 апреля 2013 г.)

- Название:Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и сохранение биологического разнообразия. Материалы Международной научно-практической конференции (г. Ставрополь, 23 апреля 2013 г.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АГРУС»

- Год:2013

- Город:Ставрополь

- ISBN:978-5-9596-0889-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и сохранение биологического разнообразия. Материалы Международной научно-практической конференции (г. Ставрополь, 23 апреля 2013 г.) краткое содержание

Адресованы широкому кругу специалистов в области экологии и охраны окружающей среды.

Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и сохранение биологического разнообразия. Материалы Международной научно-практической конференции (г. Ставрополь, 23 апреля 2013 г.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Определив значения индекса NDVI в посевах озимой пшеницы, рассчитывается общая и дифференцированная норма расхода гербицида, которая вводилась в бортовой компьютер для применения на делянках традиционного и точного земледелия. Количество сорняков как после общего внесения препарата, так и при дифференцированном внесении гербицида различаются незначительно. Последняя обработка проводилась с использованием системы GPS, что позволило проследить движение агрегата по полю, уточнить индекс NDVI и норму расхода в каждой точке.

Посевы ячменя в полевом опыте оказались неоднородными, поэтому расчет норм расхода гербицида по индексу NDVI оказался неодинаковым. В одном случае норма расхода увеличивалась с увеличением индекса, во втором она сокращалась при повышенных значениях индекса NDVI.

По данным учета засоренности посевов ячменя на отвальном фоне при обработке общей нормой количество сорняков сократилось почти в 5 раз, при уменьшении нормы гербицида сорняков стало также в 5 раз меньше, при увеличении нормы количество сорняков сократилось в 3 раза. Надземная масса сорных растений практически одинакова. На прямом посеве при общей норме расхода гербицида количество сорняков сократилось в 2,7 раза, надземная масса в 2 раза, при уменьшении нормы расхода сорняков уменьшилось в 2,5, при увеличении нормы в 4,2 раза (2).

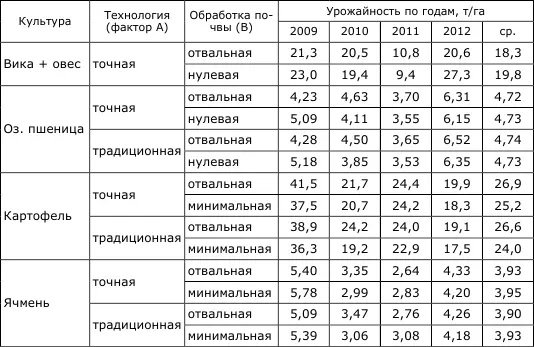

По результатам четырехлетних исследований в опыте ЦТЗ получена следующая урожайность (табл.).

Следует подчеркнуть, что существенной разницы в урожайности по вариантам опыта не наблюдается. Тем ни менее реализуются задачи экономии средств и экологической безопасности в точном земледелии (3).

В полевых опытах в пределах одного поля нередко встречаются участки с исторически низкой урожайностью, причины появления которых могут быть разными.

Урожайность сельскохозяйственных культур по вариантам полевого опыта ЦТЗ, т/га

Удобрения, вносимые на проблемные участки, имеют очень низкую эффективность. Поэтому, помимо картограммы распределения почвенных свойств в точном земледелии необходимо использовать картирование биомассы посевов в различные фазы вегетации в режиме реального времени с использованием навигационных систем. На участках с исторически низкой урожайностью рекомендуется снижать дозы, экономить их расход и, тем самым, претворять агроэкологическую концепцию точного земледелия.

1. Беленков А.И., Железова С.В., Березовский Е.В., Мазиров М.А. Элементы технологии точного земледелия в полевом опыте РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева // Известие ТСХА. – 2011. – Вып. 6. – С. 90–100.

2. Полин В. Д., Березовский Е. В. Совершенствование методов борьбы с сорняками в системе точного земледелия в новых экологических условиях // Адаптация сельского хозяйства России к меняющимся погодно-климатическим условиям: Сб. докладов Международной научно-практической конференции. – М.: Изд-во РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2011. – С. 131–136. 3. Белошапкина О.О., Беленков А.И., Гриценко В.В., Полин В.Д.Сравнительная эффективность технологий возделывания зерновых культур в полевом опыте ЦТЗ // Земледелие. – № 2012. – № 4. – С. 44–46.

В. Н. Белоус

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», Институт живых систем, г. Ставрополь;

А. В. Дронов

ГБОУ ДОД «Краевой центр экологии, туризма и краеведения», г. Ставрополь

Балка свиная – перспективный кластер для включения в структуру заказника «Солёное озеро» (Петровский район Ставропольского края)

Растительность и флора Ставрополья являются оригинальными и богатыми в силу особенностей исторического развития и географического положения. В частности, растительный генетический фонд территории края формировался в процессе длительной эволюции и в настоящее время обеспечивает возможности существования популяций видов растений в современной физико-географической среде.

Однако, эта среда (особенно степная зона) существенно изменяется под воздействием человека, что приводит к исчезновению не только локальных популяций, но и целых видов. Поэтому сегодня большое значение приобретает динамическая характеристика объектов (биологический мониторинг) естественных фитоценозов в пределах природно-территориальных комплексов различного ранга.

В настоящее время конкретные мероприятия по сохранению живой природы Ставрополья разнообразны. Это инвентаризация и сохранение биоты exsitu, покровительственная охрана редких и исчезающих видов, экологическая реставрация и рекультивация разрушенных биоценозов, широкое экологическое просвещение и т. п. В рамках мероприятий по сохранению природно-ресурсного потенциала региона важная роль отводится резервированию земель в виде особо охраняемых природных территорий. На фоне чрезмерного хозяйственного освоения территории края (95–97 % от общей площади), значительно превышающего допустимые экологические нормы, особо охраняемые природные территории (как геостабилизирующие зоны) занимают всего 1–1,5 % площади и представляют собой островные биогеоценозы.

Государственный природный заказник краевого значения «Соленое озеро» в Петровском районе образован в 1998 году. Заказник имеет зоологический статус и располагается на высокой террасе долины реки Калаус. Площадь заказника 1650 га. Он состоит из 3-х обособленных участков:

1) Соленое (Лушниковское) озеро;

2) озеро Соленое (Донско-Балковское);

3) пруд Хмыров, к востоку от села Кугуты.

Здесь охраняются водоплавающие, околоводные и перелетные виды птиц.

С востока к заказнику примыкает балка Свиная. Она глубоко вдается в западный склон Прикалаусских высот, где сформировалась балочная сеть с крутыми продольными и V – образными поперечными профилями. Балка представляет собой ложбину клиновидной формы эрозионного происхождения с задернованными склонами и вершиной, прекратившей рост. Длина балки составляет около пяти километров, склоны и вершина покрыты лесными участками. Перепад высот территории балки составляет около 200 метров (около 360 метров над уровнем моря – край плато – до 155 метров над уровнем моря – урез Донско-Балковского озера).

В древостое здесь преобладают ясень обыкновенный, клен полевой, виды ильма и др. Кустарниковый ярус слагают барбарис обыкновенный, виды бересклета, свидина южная, бирючина обыкновенная, бузина чёрная, калина обыкновенная и др. (Белоус, Дронов, 2011).

Среди лесного массива расположены значительные по площади поляны с богатейшей флорой. С естественными травяными и древесными ценозами балки Свиной связаны многие виды животного мира, обитающие здесь (данные егерской службы заказника).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: