Амит Кетвала - Атлетичный мозг. Как нейробиология совершает революцию в спорте и помогает вам добиться высоких результатов

- Название:Атлетичный мозг. Как нейробиология совершает революцию в спорте и помогает вам добиться высоких результатов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-13662-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Амит Кетвала - Атлетичный мозг. Как нейробиология совершает революцию в спорте и помогает вам добиться высоких результатов краткое содержание

В этой книге представлены результаты последних научных открытий, эксклюзивные интервью со спортивными звездами мировой величины, такими как Уэйн Руни и Льюис Хэмилтон, и уникальная возможность узнать, как наставники спортивных команд внедряют новейшие достижения науки в тренировочный процесс. Раскрывая тайны мозга, мы меняем наше будущее.

Атлетичный мозг. Как нейробиология совершает революцию в спорте и помогает вам добиться высоких результатов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

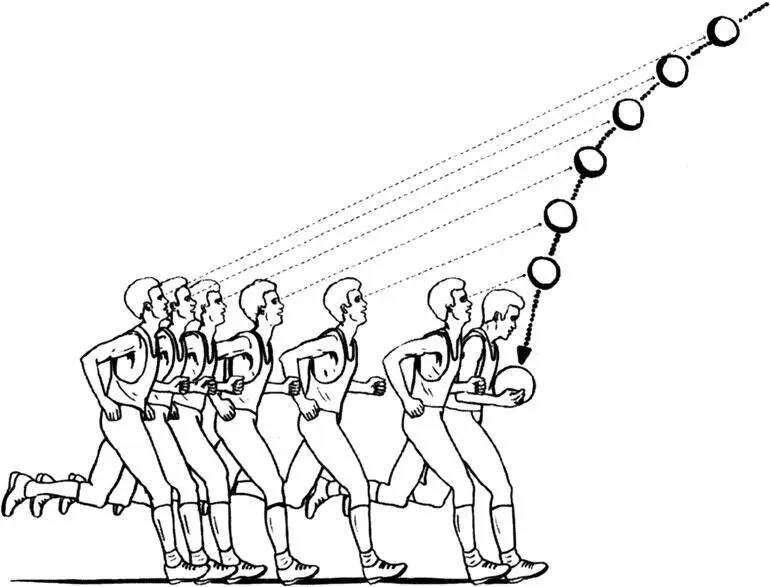

В специальном исследовании методики, которую применяют опытные крикетисты в ловле мяча, Питер Маклауд из Оксфордского университета и его коллега Золтан Пал Дьенеш из Университета Сассекса взяли пушку, выстреливающую мячи под углом вверх с разной силой, чтобы они падали на разном расстоянии впереди или позади игрока. Затем они измерили скорость и направление пробежки каждого спортсмена и обнаружили, что все старались сделать так, чтобы угол, под которым они смотрят на мяч в течение всего времени его полета, оставался одинаковым. [40] McLeod P. & Dienes Z. (1996). Do fielders know where to go to catch the ball or only how to get there? // Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 22(3). 531–543. http://dx.doi.org/10.1037//0096–1523.22.3.531.

Мозг крикетиста не занимается расчетом траектории движения мяча, скорости ветра и вообще чем бы то ни было, что перегружает кратковременную память. Игрок просто смотрит на мяч и подстраивает собственную скорость так, чтобы взгляд был направлен на мяч под одним и тем же углом. Тем самым он гарантированно поймает мяч как раз тогда, когда тот прилетит в наиболее удобную для этого точку. Как мы уже знаем, в зрительном отделе коры головного мозга имеются нейроны, отвечающие за оптический поток, то есть воспринимающие приближение или отдаление объекта как изменение проекции его размеров на сетчатку глаза. Вполне вероятно, что у опытных ловцов хорошо развиты те области мозга, которые ответственны за учет угла зрения при наблюдении за движущимся объектом.

Подобные короткие пути к правильному решению называют «быстрыми и экономными эвристиками» за то, что они позволяют сберечь время и избежать сложных вычислений. Стратегия, основанная на использовании постоянного угла зрения, также находит применение в таких видах спорта, как регби или американский футбол, где бывает необходимо остановить бегущего соперника. Для этого спортсмены делают то же, что лев, охотящийся на антилопу: они бегут туда, где вот-вот окажется цель. Они настолько к этому привыкли, что способны проделывать это с завязанными глазами. К такому выводу пришел Деннис Шаффер из Университета Огайо, проведя эксперимент, во время которого игроки в американский футбол с повязкой на глазах должны были поймать мяч, в который было вмонтировано устройство, подающее звуковой сигнал. [41] Shaffer D., Dolgov I., Mcmanama E., Swank C., Maynor A., Kelly K. & Neuhoff J. (2013). Blind(fold)ed by science: A constant target-heading angle is used in visual and nonvisual pursui // Psychonomic Bulletin & Review 20(5). 923–934. http://dx.doi.org/10.3758/s13423–013–0412–5.

Такая стратегия не всегда себя оправдывает, в чем смогли убедиться игроки регбийной команды Harlequins в финале английской Премьер-лиги в 2013 г. Крайний нападающий их соперников Leicester Tigers Том Крофт при росте под два метра имел около 110 килограммов веса, однако для человека с такой комплекцией бегал он довольно резво. На записи игры видно, как защитник мчится наперерез, пытаясь перехватить Крофта, но не учитывает его феноменального разгона и падает на газон в тот самый момент, когда нападающий заносит мяч в зачетную зону, реализуя попытку.

Эвристическими правилами также пользуются спортсмены, решая, кому отдать пас. С точки зрения экономии умственных усилий проще всего действовать первым пришедшим в голову образом. По некоторым данным, так в 60–90 % случаев поступают игроки в баскетболе, австралийском футболе и гандболе.

Это объясняется тем, в какой последовательности в голове появляются различные варианты действий и как эта последовательность меняется в зависимости от прошлого опыта. «Действия, которые ранее совершались регулярно в аналогичных ситуациях, имеют больший приоритет, – поясняет Маркус Рааб, руководивший исследованием в области эвристики в спорте. – Мозг как бы уверен, что именно первый пришедший на ум ответ является наилучшим». Есть также данные о том, что опытным спортсменам на ум приходит меньше вариантов, чем начинающим. По сути, они способны сделать правильный выбор настолько быстро, что им просто не нужно генерировать множество вариантов.

Одна из наиболее известных теорий, объясняющих умение профессионалов быстро принимать верные решения, фактически также сводится к описанию короткого пути. Речь идет об использовании знакомых схем или считывании внешних сигналов. Этому вопросу посвящено большое количество работ. Даниэл Канеман относил такой способ мышления к Системе 1, которой, в свою очередь, противопоставлена Система 2, отвечающая за более вдумчивый мыслительный процесс. Тот же подход рассматривается в книге Малкольма Гладуэлла «Озарение. Сила мгновенных решений» (Blink: The Power of Thinking Without Thinking). При этом оба автора во многом опираются на книгу Гэри Клейна «Источники силы» (Sources of Power), где данный феномен называется моделью принятия решений, основанной на эффекте узнавания.

Вот цитата из книги: «Эксперты видят то, чего не видят остальные, и зачастую эксперты не понимают, что другие не в состоянии заметить того, что кажется им очевидным». Клейн приводит пример пожарных, которые интуитивно понимают, в какой момент горящее здание готово обрушиться. Тот же принцип применяется и в спорте.

«Эксперты, судя по всему, более тонко улавливают нужную информацию», – утверждает Нильс Коллинг. Мы действительно убедились в этом, анализируя их способности к вероятностному прогнозированию и определению источников полезной информации. Вспомним, как Криштиану Роналду точно угадывает направление движения защитника по одному движению его бедра.

Эффект узнавания срабатывает, когда спортсмен выполняет определенное действие или принимает определенное решение как реакцию на конкретный стимул. В бейсболе это будет, например, особый замах (или же отсутствие замаха) при виде вращения мяча или движения руки питчера, сигнализирующих о броске по дуге или о подаче с боковым отклонением мяча. В футболе – быстрое перемещение к ближней стойке ворот, как только крайний нападающий опускает голову, готовясь подать навес в штрафную.

Спортсмен ищет соответствие текущей ситуации среди тех, в которых он уже находился прежде, будь то во время игры или на тренировке. После этого он принимает решение, полагаясь на свой прошлый опыт. Отсюда смыслом тренировочного процесса является расширение диапазона ситуаций, в которых спортсмены должны действовать по схеме реакции на различные стимулы. В идеале нужно стремиться к тому, чтобы уметь принимать правильные решения во всех возможных ситуациях и тем самым добавить прогнозируемости в непредсказуемый мир спорта. [42] «Цель активной тренировки состоит в том, чтобы максимально расширить элемент предсказуемости в спорте, что позволит спортсмену легче контролировать ситуацию» – Джоан Викерс «Восприятие, познание, принятие решений» (Perception, Cognition, and Decision Training).

Интервал:

Закладка:

![Дмитрий Филиппов - Вскрытие мозга [Нейробиология психических расстройств]](/books/1067571/dmitrij-filippov-vskrytie-mozga-nejrobiologiya-psi.webp)