Павел Милюков - Энциклопедия русской православной культуры

- Название:Энциклопедия русской православной культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-34836-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Милюков - Энциклопедия русской православной культуры краткое содержание

Книга богато иллюстрирована и адресована широкому кругу читателей, интересующихся христианской культурой.

Энциклопедия русской православной культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Бесы, – говорит нам один из составителей «Патерика», – не терпя укоризны, что когда-то язычники поклонялись им и чтили, как богов, а теперь угодники Христовы пренебрегают ими и уничтожают их, видя, как укоряют их люди, вопияли: “О злые и лютые наши враги, мы не успокоимся, не перестанем бороться с вами до смерти!”».

Так началась с обеих сторон борьба – в буквальном смысле «не на живот, а на смерть». Ночь, когда подвижник изнемогал от усталости и, еле перемогая сон, ни за что не хотел лечь «на ребра», а, самое большее, позволял себе вздремнуть сидя, – ночь оказывалась самым удобным временем для бесовских наваждений. Монах в это время был особенно слаб, а враг – в союзе с немощью плоти и ночными страхами только что покинутой религии – особенно силен. Бесы являлись подвижнику в образе лютого змея народных сказок, дышащего пламенем и осыпающего его искрами; они грозили обрушить над монахом стены его кельи и наполнить его уединение криком, громом едущих колесниц и звуками бесовской музыки. Даже самому игумену, бесстрашному и мудрому Феодосию, явился раз, в начале его духовных подвигов, бес в образе черной собаки, которая упорно стояла перед ним и мешала класть земные поклоны, пока преподобный не решился наконец ее ударить – тогда видение исчезло. По личному опыту игумен убедился, что лучшее средство бороться против ночных видений – не поддаваться страху; такие же советы он давал и братии. Один из монахов обители, Ларион, преследуемый по ночам бесами, пришел к Феодосию с просьбой перевести его в другую келью. Но после строгого внушения игумена в следующую ночь он «лег в келии своей – и спал сладко». Не всегда, однако, борьба кончалась так быстро и удачно. Стоит только вспомнить известную историю брата Исакия, помешавшегося после одного из таких видений.

Понятно, как много усилий нужно было, чтобы преодолеть наваждения дьявола и немощи плоти. На эту борьбу уходила вся энергия самых горячих подвижников. Подобно брату Иоанну, тридцать лет безуспешно боровшемуся с плотскими похотями, лучшим из печерских подвижников не удавалось подняться над этой первой, низшей ступенью духовного делания, которая, собственно, в ряду подвигов христианского аскета имеет лишь подготовительное значение. О высших ступенях деятельного или созерцательного подвижничества братия Печерского монастыря едва ли имели ясное представление. То, что должно было быть только средством – освобождение души от земных стремлений и помыслов, – поневоле становилось единственной целью. Недисциплинированная натура плохо поддавалась самым упорным, самым добросовестным усилиям.

В. Верещагин. Закладка храма

Людям с большой силой воли и практическим складом ума, как у печерского игумена, удавалось, правда, достигать прочного душевного равновесия. Но лишь путем внешней дисциплины, благодаря которой подвижники скорее становились выдающимися администраторами, в каких нуждалась Древняя Русь, чем светильниками христианского чувства и мысли.

Мыслительной деятельности в Печерском монастыре отводилось очень скромное место. Когда братья Ларион или Никон занимались переписыванием книг, игумен, по монастырским воспоминаниям, садился возле них и занимался рукоделием: он «прял волну» – готовил нити для будущих переплетов. На усердное занятие книгами братия смотрела косо: книжная хитрость легко могла повести к духовной гордости. В одной из печерских легенд любовь к чтению характерным образом представляется как средство дьявольского искушения. Одному из братии, Никите Затворнику, явился бес в образе ангела и сказал: «Ты не молись, а читай книги: через них ты будешь беседовать с Богом, чтобы потом подавать от них слово полезное приходящим к тебе; а я непрестанно буду молиться о твоем спасении». И прельстился монах, перестал молиться, надеясь на молитвы мнимого ангела, а прилежал чтению и учению; с приходящими беседовал о пользе души и пророчествовал. Однако вскоре все догадались, что Никита прельщен бесом. Дело в том, что ученый брат знал наизусть книги Ветхого Завета, а Евангелие и Апостол не хотел ни видеть, ни слышать. Тогда собрались подвижники и с общего согласия отогнали от Никиты беса. Средство, должно быть, было употреблено сильное, ибо вместе с этим монах потерял и все свои знания.

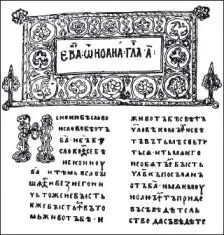

Следуя этим историям, естественно, трудно говорить об учености или Остромирово Евангелие. Фрагмент листа с заставкой хотя бы начитанности печерской братии. «Патерик» упоминает только одного человека, который говорил по-еврейски, по-латыни и по-гречески – т. е. на языках, необходимых для серьезных занятий богословием. Но и этот человек был объявлен бесноватым и потерял все свое знание языков вместе с изгнанием из него беса.

Остромирово Евангелие. Фрагмент листа с заставкой

Мы видим теперь, выше чего не поднималось благочестие в Печерской обители. Но в большинстве случаев оно падало гораздо ниже подвижнического уровня. Привычки и пороки окружающей жизни врывались со всех сторон за монастырскую ограду. Строгий устав, долженствовавший служить нормой монашеской жизни, казался труднодосягаемым идеалом и выполнялся только как исключение. Простое соблюдение устава составителям «Патерика» казалось уже высшей ступенью благочестия и подвижничества. Ношение дров и воды, выпечка хлеба и т. д. – подвиги, вызывающие особое одобрение авторов, – входили в прямые обязанности братии и игумена. Один из братии, знавший наизусть Псалтирь, вызывал этим всеобщее удивление; а между тем устав требовал подобного знания от всякого монаха.

Что было еще важнее, устав не соблюдался в главной своей части – в требовании, чтобы монах не имел ничего своего, а все принадлежало братии. Феодосию не однажды приходилось, заглядывая неожиданно в братские кельи, сжигать на огне лишнюю одежду, лишнюю пищу, лишнее имущество против положенного в уставе. После смерти старого игумена отдельная собственность монахов признавалась уже совершенно открыто. Были монахи бедные и богатые, щедрые и скупые; братия имела заработки на стороне. Попасть бедному в число братии становилось довольно трудно: без вклада в монастырь не принимали. Из одного рассказа «Патерика» видно, что даже похоронить бедного, от которого ничего нельзя было получить по завещанию, никто из братии не хотел. Не говоря уже о случаях присвоения чужого имущества монахами.

Таким образом, греческий устав оказался ярмом, неудобным для лучшего из русских монастырей в цветущую пору его существования. Не вынося строгого чина монашеской жизни, монахи часто покидали ночью монастырь. Иные пропадали на долгое время и, нагулявшись вволю, по нескольку раз возвращались в обитель. Насколько было трудно бороться против таких отлучек, видно из того, что сам Феодосий принужден был смотреть на них сквозь пальцы и принимал своих блудных детей обратно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: