Павел Милюков - Энциклопедия русской православной культуры

- Название:Энциклопедия русской православной культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-34836-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Милюков - Энциклопедия русской православной культуры краткое содержание

Книга богато иллюстрирована и адресована широкому кругу читателей, интересующихся христианской культурой.

Энциклопедия русской православной культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Другой причиной разъединения мира и клира было то, что даже при самом искреннем обоюдном желании – одних просвещать, а других просвещаться – это было не так легко. Хотя русские могли с самого начала черпать знания о вере из родственного славянского (болгарского) источника, но до самого татарского ига почти все наши митрополиты и значительная часть епископов были греки, приезжавшие из Константинополя и не знавшие русский язык. Со временем, конечно, это затруднение устранилось: иерархов греческих сменили русские, имевшие возможность говорить с паствой без переводчиков и обличать пороки не по правилам византийской риторики, а стилем, доступным и понятным всякому Но тут явилось новое затруднение. Свои, русские пастыри были несравненно менее подготовлены к делу учительства.

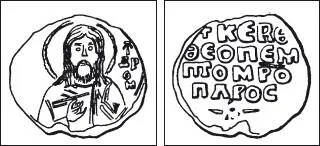

Печать первого русского митрополита Феопемпта. XI в.

Века сменяли друг друга, а духовное воспитание массы при этих условиях продвигалось очень медленно. Гораздо быстрее, чем росла ее духовность, снижался уровень пастырей. Падение уровня образованности, а вслед за ним и религиозности высшего духовенства – факт, столь же общепризнанный нашими историками Церкви, как и легко объяснимый. Отдаляясь постепенно от Византии и лишившись постоянного притока греческих духовных сил, Россия не имела еще достаточно образовательных средств, чтобы заменить иноземных пастырей своими, с соответствующим уровнем подготовки. До некоторой степени этот недостаток мог быть заменен усердием русских иерархов к делу религиозного просвещения массы. Но и таких пастырей становилось тем труднее подыскивать, чем больше их требовалось. Если недостаток духовно развитых людей сильно чувствовался уже при замещении высших мест в иерархии духовенства, то о низших нечего и говорить. Вспомним, к примеру, жалобы новгородского архиепископа XV в. Геннадия – никакой комментарий не может изменить грустного смысла его показаний: «Приведут ко мне мужика (ставиться в попы или диаконы), я велю ему Апостол дать читать, а он и ступить не умеет; велю Псалтирь дать – и по тому еле бредет… Я велю хоть ектениям его научить, а он и к слову не может пристать: ты говоришь ему одно, а он – совсем другое.

Велишь начинать с азбуки, а он, поучившись немного, просится прочь, не хочет учиться… А если отказаться посвящать, мне же жалуются: такова земля, господине, не можем найти, кто бы горазд был грамоте».

То же самое, но уже через полвека, подтвердил Стоглавый собор: «Если не посвящать безграмотных, церкви будут без пения, христиане будут умирать без покаяния».

Понижение уровня знаний у пастырей было, конечно, гораздо более ярким и заметным явлением, чем постепенный и медленный подъем религиозного уровня массы. Однако и этот подъем надо признать за факт столь же несомненный, как только что упомянутый. Игнорировать его – значило бы не только совершить несправедливость, но и встать на ложный путь.

Со временем пастыри и паства Древней Руси пришли к довольно сходному пониманию религии, одинаково далекому от обеих исходных точек – от аскетических увлечений подвижников и от языческого мировоззрения массы. Пастыри все более привыкли отождествлять сущность веры с ее внешними формами. С другой стороны, масса, не усвоившая первоначально даже форм веры, постепенно приучалась ценить их. Правда, по складу своего ума она стала приписывать ритуалу то самое таинственное, колдовское значение, какое и раньше имели для нее обряды старинного народного культа. Магическое значение обрядового действия сделалось причиной и условием его популярности. Но зато обряд и послужил той серединой, на которой сошлись верхи и низы русской религиозности: верхи – постепенно утрачивая истинное понятие о содержании; низы – постепенно приобретая приблизительное понятие о форме.

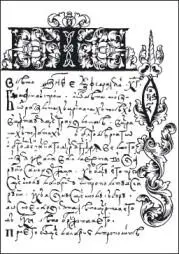

Стоглав. Титульный лист. 1600 г.

Как видим, несправедливо было бы, подобно некоторым историкам Церкви, видеть на всем промежутке от XI до XVI столетия один только непрерывный упадок. Время это не было в нашей Церкви ни постепенным падением, ни даже стоянием на одном месте. Напротив, нельзя не наблюдать в нем постоянного прогресса… За эти шесть веков языческая Россия превратилась в «Святую Русь» – в ту страну многочисленных церквей и неумолкаемого колокольного звона, страну длинных церковных стояний, строгих постов и усердных земных поклонов, какою рисовали ее иностранцы XVI и XVII вв. Интересно отметить, что самое выражение «Святая Русь» впервые появляется именно в это время (в переписке князя Курбского 1579 г. – в словосочетании «святорусская земля»).

Иноземный «продукт» за это время акклиматизировался в России: вера приобрела национальный характер. В чем же состояли национальные отличия русского христианства?

Апостол, лист с заставками. 1564 г.

Было бы напрасно спрашивать об этом самих русских наблюдателей того времени. Особенности веры еще не были осознаны так, как их осознали позднее, по контрасту с другими христианскими исповеданиями. В обращении друг к другу русские называли себя «христианами» и «православными», а свою Церковь – «восточной». Но все это не казалось посторонним наблюдателям того времени достаточной характеристикой русского благочестия. Иностранцы отмечали в русской религиозности только ей свойственные, своеобразные черты. Конечно, наблюдения эти напрямую зависели от вероисповедания самих наблюдателей.

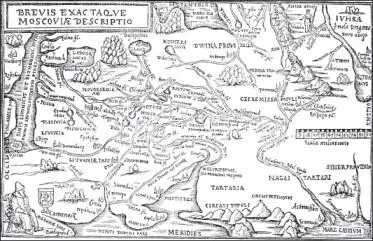

Карта Московского государства XVII в.

Путешественники с Запада, особенно протестанты, искали под формами русского благочестия соответственного содержания и, к полному своему недоумению, не всегда находили. Привыкшие считать знание Евангелия необходимым условием веры, живую проповедь – главнейшей обязанностью пастырей, они приходили в ужас, замечая, что проповедничество на Руси совершенно отсутствует, что из десяти жителей едва ли один знает молитву Господню, не говоря уже о Символе Веры и десяти заповедях. Один иностранец, спросив раз у какого-то русского, отчего в России крестьяне не знают ни «Отче наш», ни «Богородице», услышал в ответ, что «это – очень высокая наука, годная только для царей да патриарха и вообще для господ и духовенства, у которых нет работы, а не для простых мужиков».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: