Павел Милюков - Энциклопедия русской православной культуры

- Название:Энциклопедия русской православной культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-34836-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Милюков - Энциклопедия русской православной культуры краткое содержание

Книга богато иллюстрирована и адресована широкому кругу читателей, интересующихся христианской культурой.

Энциклопедия русской православной культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

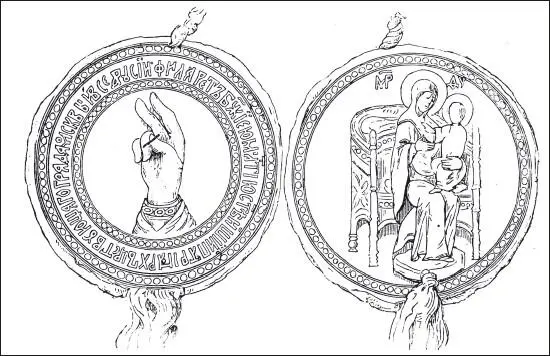

Печать патриарха Филарета

Предметом спора между Церковью и государством оставались те же вопросы, как и в XVIII столетии. Поземельные владения Церкви, несмотря на прямые запрещения XVI в., про должали расти в XVII столетии в ущерб интересам государственного тягла. Право суда над духовными лицами по всяким делам продолжало принадлежать духовному ведомству. Эти привилегии Церкви в области суда и хозяйства решилось ограничить правительство тишайшего царя Алексея Михайловича. Всякий дальнейший переход земель в собственность духовенства был воспрещен, уже перешедшие тяглые земли возвращены. Суд над духовенством по всем гражданским делам передан был в руки правительственного учреждения, вновь созданного для этой цели Монастырского приказа. Таким образом, по выражению Никона, «Божие достояние и Божий суд» были переписаны «на царское имя».

В памяти современников еще живы были те страшные проклятия, которыми грозила духовная власть похитителям церковного имущества со времени Иосифа Волоцкого. Подобные же угрозы повторял и Никон против врагов святительского суда. Нравственные понятия века были против государственого захвата. И правительству пришлось несколько повременить с осуществлением своих притязаний. На резко поставленный правительством вопрос – что есть царь: должны ли все, и тем более местный епископ или патриарх повиноваться царствующему царю; быть ли одному началу или нет, – вселенские патриархи, осудившие Никона, дали очень сдержанный ответ. «Царь есть владыка лишь во всяком политическом деле»; патриарх «повинуется царю во всех политических решениях». И государство сделало уступку. Суд над духовными лицами по гражданским и даже уголовным делам был возвращен Собором 1667 г. духовенству. Собор 1675 г. упразднил и самый Монастырский приказ.

Но и это торжество Церкви оказалось недолговременным. Ярким выразителем государственной идеи явился Петр Великий – и быстро привел борьбу к решительной развязке. Можно было ожидать, как отнесется к старому устройству Церкви государь, для которого в духовном чине воплотилось все, что было в России враждебного его реформе. Вся политика Петра относительно церковного устройства сводится к последовательному проведению двух идей – устранению русского папы, «второго государя, самодержцу равносильного или и большего», каким легко мог оказаться и действительно был патриарх, и к подчинению Церкви «под державного монарха».

Портрет Петра Первого в европейском костюме

Кто бы мог оказать Петру сколько-нибудь значительное сопротивление в достижении этих целей? Принципиальные противники секуляризации церковного устройства большею частью были в рядах раскола, т. е. боролись под другим, открыто противогосударственным знаменем. Поредевшие ряды убежденных защитников старого церковного порядка Петр заполнил новыми людьми. У этих деятелей не было ничего общего с прежними русскими иерархами: ни старых церковных традиций, ни прежних мечтаний о всемирно-исторической роли, предназначенной русскому православию. Таким образом, все передовые укрепления были уже взяты, когда царь начал штурм главной позиции. С переменой настроения паствы и изменением состава пастырей было уже легко провести в область церковную идею преобладания государства. Устами своего союзника Феофана преобразователь настойчиво старался втолковать России, что духовный чин «не есть иное государство», что он должен наравне с другими подчиниться общим государственным учреждениям. Таким «правительственным учреждением, через которое внешнее управление Церковью вдвигалось в состав общей государственной администрации, и явился, – по выражению профессора Знаменского, – Святейший Синод» – соборное лицо, заместившее святейшего патриарха и признанное другими восточными патриархами в качестве их «брата». Главное побуждение, руководившее Петром при этой крупной реформе, вполне откровенно высказано в Духовном регламенте: «От соборного правления можно не опасаться отечеству мятежей и смущения, каковые происходят от единого собственного правителя духовного. Ибо простой народ не ведает, как разнствует власть духовная от самодержавной, но, удивляемый великой честью и славой высочайшего пастыря, помышляет, что таковой правитель есть второй государь, самодержцу равносильный или больший, и что духовный чин есть другое и лучшее государство. И если народ уже сам собой привык так думать, то что же будет, когда разговоры властолюбивых духовных подложат как бы хвороста в огонь? Простые сердца так развращаются этим мнением, что не столько смотрят на самодержца, сколько на верховного пастыря. И когда случится между ними распря, все сочувствуют больше духовному правителю, чем мирскому. За него дерзают бороться и бунтовать и льстят себя тем, что борются за самого Бога и рук не оскверняют, но освящают, хотя бы шли на пролитие крови. Подобными мнениями народа пользуются люди, враждующие против государя, и побуждают народ к беззаконию под видом церковной ревности. А что если и сам пастырь, возгордившись таким о себе мнением, не будет дремать?» Далее приводятся исторические примеры того, к чему это приводило в других государствах и в России. «Когда же народ увидит, что соборное правительство установлено монаршим указом и сенатским приговором, то пребудет в кротости и потеряет надежду на помощь духовного чина в бунтах».

Итак, для того, чтобы высшая духовная власть не могла стать органом противоправительственных тенденций, Петр счел необходимым превратить ее в государственное учреждение, «установленное монаршим указом и сенатским приговором». Его практическому уму не могли представиться при этом никакие канонические сомнения. По остроумному выражению писателя и общественного деятеля Ю.Ф. Самарина, «в факте Церкви Петр видел несколько различных явлений, никак не разрывных между собой: доктрину, к которой он был довольно равнодушен, и духовенство, которое он понимал как особый класс государственных чиновников, которым государство поручило нравственное воспитание народа». Так он смотрел и на свой Синод. Учрежденный указом и пополняемый лицами, назначаемыми каждый раз по специальному повелению государя – и большею частью на время, Синод мог быть только высшим административным органом по духовным делам в империи. Подчеркивая его значение как одного из центральных правительственных ведомств, Петр приставил к Синоду своего человека, «кто бы имел смелость», со званием обер-прокурора и с обязанностью быть представителем государственных интересов. «Первоначально власть обер-прокурора была почти исключительно наблюдательная, – говорил в конце XIX в. историк Русской Церкви А. П. Доброклонский, – но с течением времени круг его действий постепенно расширялся. Вместе с тем возрастало и его влияние в церковном управлении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: