Павел Милюков - Энциклопедия русской православной культуры

- Название:Энциклопедия русской православной культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-34836-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Милюков - Энциклопедия русской православной культуры краткое содержание

Книга богато иллюстрирована и адресована широкому кругу читателей, интересующихся христианской культурой.

Энциклопедия русской православной культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1824 г. обер-прокурор сравнен с министрами… С 1836 г. он приглашается в Государственный совет и Комитет министров. С 1865 г., подобно министрам, имеет товарища. В настоящее время обер-прокурор есть как бы министр церковных дел, блюститель внешнего порядка и законности в делопроизводстве по духовному ведомству и представитель главного управления по этому ведомству в сношениях с верховной властью и с центральными учреждениями других ведомств».

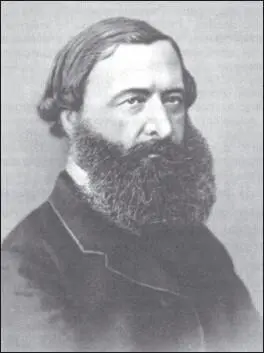

Писатель и общественный деятель Ю. Ф. Самарин. 1870-е гг.

Вопрос о правильности такого положения дела с церковной точки зрения был поставлен уже в 1857 г. декабристом А. Н. Муравьевым, находившим, что никакой патриарх не пользовался столь неограниченной властью, как обер-прокурор Синода в его новом положении, дающем ему право простыми подписями «читал» и «исполнить» решать самые важные церковные дела. Но едва ли прав был Муравьев, видя в такой постановке власти противоречие с регламентом. Как бы мы ни смотрели на самый факт, несомненно, что развитие полномочий обер-прокурора только довершило ту перемену в характере церковного управления, которая начата была учреждением Синода.

Нельзя сказать, чтобы столь важная перемена совершилась при полном безмолвии представителей Церкви. В том же самом 1718 г., когда Феофан начал составлять Духовный регламент, его главный соперник Стефан Яворский, «блюститель патриаршего престола», следующим образом сформулировал свои сомнения в письме к парижским богословам, предлагавшим русским обсудить вопрос о соединении церквей: «Если бы мы и захотели каким-либо образом исправить это зло (разделение), то препятствует нам канон апостольский, который епископу без своего старейшины ничего не попускает творить, особенно в таком великом деле. Между тем престол святейшего патриаршества российского празден; а без патриарха епископам размышлять что-либо было бы все равно, что членам тела хотеть двигаться без головы или звездам совершать свое течение без первого толчка. Таков крайний предел, который в настоящем деле не позволяет нам ничего ни говорить, ни делать». Нетрудно прочесть в этих словах осторожное возражение самому Петру по поводу затеянной им реформы.

Но царь-император мог бы ответить возражателю, что характер Восточной Церкви допускает подобную реформу, немыслимую ни в какой другой Церкви без нарушения церковных прав. Дело в том, что Греческая Церковь не нуждается в верховном органе духовного законодательства, так как для нее период духовного творчества давно закончился. В силу этого принципа для Восточной Церкви не возникало даже вопроса, так много причинившего хлопот западной: как быть с теми аспектами, которые не предусмотрены или недостаточно развиты в писаниях отцов Церкви и решениях Вселенских соборов. Для Православной Церкви таких проблем не может быть. Сокровищница Церкви достаточно полна, и речь может идти не о дальнейшем ее пополнении, а об охранении накопленных богатств от расхищения и порчи. «Наша Церковь не имеет развития», – говорил в этом ключе петербургский и новгородский митрополит Серафим (Стефан Васильевич Глаголевский) приехавшему в Россию (при Николае I) английскому богослову Уильяму Пальмеру. В том же смысле и Ю. Ф. Самарин утверждал, что «Православная Церковь не имеет системы и не должна иметь ее». В противоположность этой неподвижности и католичество, и протестантство, как верно заметил философ и публицист А. С. Хомяков, отличаются общим им грехом «рационализма». Проблема церковного устройства для них, действительно, есть основная для всей веры, под ней ведь скрывается другая: кому принадлежит высшая власть в деле развития догмата… Но если Церковь не ставит развития догмы своей задачей; если вся ее деятельность по отношению к догме должна заключаться лишь в том, чтобы сохранить в неприкосновенности данное, готовое, с самого начала воспринятое содержание, тогда задача Церкви значительно упрощается. А вместе с тем упрощается и ее устройство. Не занимаясь религиозным творчеством, Восточная Церковь не нуждается и в законодательном органе для его осуществления – в таком высшем центральном авторитете, как Западная Церковь. И без единой власти, вроде папской, она может быть уверена в том, что единство ее учения сохранится. Остается только текущая, чисто исполнительная деятельность. Но она может быть отправляема при помощи какого угодно строя церковных учреждений.

Вот почему Восточная Церковь не встречалась с теми затруднениями, с какими пришлось бороться Западной Европе по вопросу о церковном устройстве. Везде, где бы ни жил католик, он всегда должен будет признавать над собою верховную власть папы; в глубине своей совести он всегда будет «ультрамонтанином», потому что душой по долгу веры он должен быть в Риме. Как помирить этот долг веры с долгом патриотизма? Как соединить обязанности к папе с обязанностями к Родине? Как примирить, словом, всемирную власть Церкви с ее национальным устройством? Вот вопросы, перед которыми в течение веков становился в тупик христианин западного обряда.

А для восточного христианина они вовсе не существовали. Всемирно в Церкви для православного всегда было только ее общеобязательное духовное содержание, только учение семи Соборов. Власть же, хранитель этого содержания, могла принять какую угодно национальную, местную и временную организацию. Национальная власть не могла никоим образом столкнуться со всемирным учением Восточной Церкви просто потому, что национальные Церкви не были уполномочены изменять его, а всемирное учение не было облечено властью. При этих условиях, понятно, почему церквам восточного обряда давалось легко то, что затрудняло деятельность Западной Церкви – достижение национально-церковной независимости. Ввести национально-церковное устройство на Западе значило почти изменить веру. В протестантских странах так и было в действительности. Но стоит припомнить, сколько усилий потрачено было для организации национальных церквей внутри католичества и как косо смотрели на этот процесс исконные католики. Ничего подобного не встретим на Востоке. Выделение новых национальных церквей было здесь исключительно делом политики. Россия, как мы видели, первая подала пример этому во второй половине XVI в. За ней последовали уже в начале XX в. и все остальные православные государства, как только они успели сформироваться в политическом отношении. Греция, Сербия, Румыния, наконец, Болгария владеют теперь автономными церквами, – и это нисколько не мешает им считать себя членами единой Церкви. Если возникновение автономных церквей есть только дело политики, то делом политики может быть и их уничтожение. Примеры подобного рода мы видим в присоединении бессарабской или Грузинской Церквей к Русской при самодержавии, чему соответствует появление новых «автокефальных» церквей при советской власти. Таким образом, национализация церковного устройства – «филетизм», хотя и осужденный одно время константинопольским патриархом как ересь, – есть совершенно естественное последствие охранительного характера Восточной Церкви. Из ее отрицательного отношения к развитию догмы сам собой вытекает чисто исполнительский характер ее учреждений, ограничиваясь которым и не претендуя на религиозно-законодательную роль, они могут без всякого ущерба для Церкви войти в рамки других воспитательно-нравственных учреждений данного государства. За исключением таких чрезвычайных вопросов, как затронутая Сорбонной проблема о соединении церквей, эти учреждения будут совершенно достаточны для удовлетворения нужд повседневной церковной практики. Таковы соображения, показывающие нам, что Петр I мог без явного нарушения прав Церкви превратить высшее церковное учреждение в государственное и передать при его посредстве управление Церковью в руки государственной власти. Опасные последствия такого превращения могли бы сказаться лишь при условии высокого подъема внутренней духовной жизни Церкви, т. е., во всяком случае, гораздо позднее.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: