Павел Милюков - Энциклопедия русской православной культуры

- Название:Энциклопедия русской православной культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-34836-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Милюков - Энциклопедия русской православной культуры краткое содержание

Книга богато иллюстрирована и адресована широкому кругу читателей, интересующихся христианской культурой.

Энциклопедия русской православной культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тесный союз Церкви с государством – такова была главная цель Иосифа Волоцкого, поставленная и его последователями. Поддерживать государственную власть и, в свою очередь, пользоваться ее покровительством было основной задачей иосифлян. Иосиф готов был считать торжество московских государственных порядков торжеством самой Церкви и содействовал ему всеми возможными средствами. Ту же политику проводил и митрополит Даниил. Это видно было по его роли, которую он сыграл при аресте в Москве одного из последних удельных князей и решении вопроса о разводе Василия III с бездетной Соломонией Сабуровой. Митрополит покрывал своим авторитетом нарушение клятвы в первом случае и нарушение церковных правил во втором. Он, очевидно, практиковал то «богопремудростное и богонаучное коварство», которое завещал своим последователям Иосиф как правило высшей житейской мудрости.

Великий князь Василий III. С немецкой гравюры

В свою очередь, Церковь ожидала за это от правительственной власти равных услуг. Ничего не имея против вмешательства князя в дела Церкви, открывая даже его действиям в этом направлении широкий простор, Иосиф выхлопотал себе взамен покровительство власти в самом насущном для него и всей Церкви на тот момент вопросе – о монастырских имуществах.

Мы уже упоминали, что на монастырь Иосиф смотрел как на своего рода государственное учреждение, имеющее целью подготовку иерархов для государственной Церкви. Сообразно этому взгляду, в свою обитель он принимал с разбором и не всякого; предпочитал постригать у себя людей богатых и знатных, имевших возможность давать за себя в монастырскую собственность значительные вклады деньгами и имениями. Монастырь должен быть богат, чтобы в него шли выдающиеся люди; и необходимо привлекать в его стены выдающихся лиц, чтобы иметь достойных заместителей на высших ступенях церковного управления – таковы были практические соображения игумена.

Между тем был момент, когда монастырским имениям угрожала большая опасность быть отобранными в казну. Тогда и оказали свое действие те уступки, которые готовы были сделать правительству иосифляне в вопросе о независимости Церкви. Правительство пошло на компромисс. Конфискация монастырских имуществ была если не предотвращена совсем, то, по крайней мере, отсрочена на несколько столетий. Со своей стороны, иосифляне осуществили свой замысел сделать Русскую Церковь государственной и национальной. Иосиф теоретически поставил русского князя на то место, которое занимал в Восточной Церкви византийский император. Даниил практически подчинил церковных представителей воле светской власти. Наконец, Макарий применил теорию и практику светского вмешательства к пересмотру всего духовного содержания национальной Церкви; в этом смысле он закончил дело, начатое волоколамским игуменом. Венцом иосифлянской политики были духовные соборы первых годов самостоятельного правления Ивана Грозного. К этому моменту национального самоопределения и возвеличения Русской Церкви мы теперь и обратимся.

Успенский собор Московского Кремля

Иностранцы сохранили любопытное известие о том, что наши предки XVI – ХVII вв. любили в церкви молиться каждый перед своей иконой. В случае, если кто-либо из паствы был отлучаем на время от церковного общения, выносилась на это время из церкви и принадлежавшая ему икона. Тот же обычай распространился и на целые области. Жители каждой местности предпочитали держать у себя особенную, специально им принадлежащую святыню: свои иконы и своих местных угодников, под особым покровительством которых находился тот или другой край. Когда в Ростове открыты были мощи святого Леонтия, первого святого в этой области, Андрей Боголюбский не мог скрыть своего удовольствия и радости. «Теперь, – говорил он, – я уже ничем не охужден перед прочими землями». Естественно, что такие местные угодники и почитались лишь в пределах своего края, а другие области их игнорировали или даже относились к ним враждебно.

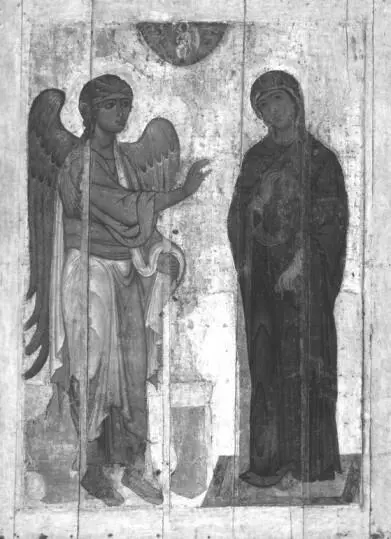

Со времени объединения Руси этот собственнический взгляд на местные святыни должен был измениться. Собирая уделы, московские князья без церемоний перевозили важнейшие из них в новую столицу. Таким образом, появились в московском Успенском соборе икона Спаса – из Новгорода, Благовещения – из Устюга, Божией Матери Одигитрии – из Смоленска, икона Умиление Псково-Печерская – из Пскова. Цель московского государя была не в том, чтобы лишить покоренные области покровительства местных святынь и привлечь к себе благосклонность последних. Очередной задачей Церкви стало сделать все местные святыни широко известными и присовокупить их к общей сокровищнице национального благочестия. Надо было, как выражается составитель одного из житий, доказать, что Русская Церковь хотя и «явилась в одиннадцатый час, но сделала не меньше тех деятелей в вертограде Господнем, которые работали с первого часа; что семена пали здесь не в терние и не на камень, а на доброй, тучной земле принесли жатву сторицею».

Таковы были побуждения, заставившие митрополита Макария заняться составлением обширного сборника всех существовавших до его времени житий русских угодников. Но работа над Четьи-Минеями была только прологом к более значительному предприятию. «Подобного ему, – по словам одного из исследователей русской агиографии, – мы не находим ни ранее, ни после, и не только в Русской Церкви, но и в церквах Востока и Запада» 6.

Разговор шел о приведении в известность чествовавшихся в различных областях русских угодников и о признании их всероссийскими святыми.

Икона Устюжское Благовещение. Вторая половина XII в.

В первый же год самостоятельного правления Ивана Грозного (1547) созван был для этой цели в Москве духовный собор, канонизировавший всех тех местных угодников, о которых митрополит Макарий успел собрать необходимые сведения. Таковых оказалось двадцать два. Не ограничиваясь этим, Макарий разослал всем архиереям приглашение – произвести дальнейшие опросы местного духовенства и богочестивых людей, где какие чудотворцы прославились знамениями и чудесами. В результате этих расспросов были составлены жития новых чудотворцев. Их он представил уже на втором духовном соборе, состоявшемся год спустя после первого, на котором к лику святых было причислено еще 17 угодников. Таким образом, «в два-три года, – по замечанию только что упоминавшегося исследователя (В. Васильева), – у нас в Русской Церкви канонизируется столько святых, сколько не было канонизировано во все предыдущие пять веков, протекших со времени основания нашей Церкви до этих соборов» 7.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: