Павел Милюков - Энциклопедия русской православной культуры

- Название:Энциклопедия русской православной культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-34836-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Милюков - Энциклопедия русской православной культуры краткое содержание

Книга богато иллюстрирована и адресована широкому кругу читателей, интересующихся христианской культурой.

Энциклопедия русской православной культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Происхождение раскола старообрядчества

Последствия взаимопокровительства Церкви и государства в XVI в. Зародыш раскола в национальном характере Русской Церкви. Предпочтение русской церковной практики греческой. Деятельность Максима Грека и причины ее неудачи. Перемена в положении партий к XVII в. Ученый взгляд на исправление книг. Образование кружка новаторов на почве национального благочестия. Переход Никона на сторону греческой книжной справы. Характер исправлений Никона и отношение к ним ревнителей русской церковной старины. Окончательный разрыв их с Церковью. Аввакум как представитель активной оппозиции власти: его отношение к царю; его советы пастве. Религиозный характер раскола.

В предыдущей главе мы говорили о том, что Русская Церковь к концу XVI в. и по содержанию и по форме стала национальной, русское благочестие было признано самым чистым во всем мире; зависимость от константинопольского патриарха прекратилась с учреждением самостоятельного русского патриаршества. Оба эти результата достигнуты были Церковью при помощи самого тесного союза с государством. Государственная власть признала неприкосновенным духовное содержание Русской Церкви и приняла на себя ее охрану. В свою очередь, представители духовенства обеспечивали религиозную поддержку власти московского государя и теоретически признали за государством не только право, но и обязанность опеки над Церковью. В торжественный момент национального возвеличения, каким стала для государства и Церкви середина XVI столетия, взаимное согласие обеих сторон казалось полным, а союз их нерушимым. Преследуя практически одинаковые цели, царь Иван Васильевич Грозный и митрополит Макарий не могли, конечно, предвидеть, что скоро наступит время, когда и государство и Церковь почувствуют неудобство этого слишком тесного союза. Утверждая древние церковные правила, государственная власть, скорее всего, не ожидала, что не пройдет и века, как ей самой придется вступить в борьбу с традицией, закрепленной в народном сознании ее же собственными усилиями. Развивая теорию государственного покровительства Церкви, Иосиф Волоколамский и его последователи едва ли думали, что она приведет однажды к полному уничтожению светских привилегий духовенства. А между тем эти последствия естественно вытекали из одной основной причины, которой обусловливался также национальный характер Церкви XVI в. Этой причиной был низкий уровень религиозности в Древней Руси; признание его неизменным и непогрешимым неизбежно должно было привести к расколу. Та же слабость внутренней духовной жизни страны должна была повести к тому, что государственное покровительство превратилось мало-помалу в государственную опеку над Церковью.

Царь Иван Грозный. С немецкой гравюры на дереве. XVI в.

Остановимся сначала на первом из перечисленных последствий национализации Русской Церкви. Формализм старинного русского благочестия был той коренной чертой, которая одинаково характеризует и раскол, и Церковь XVI в. Проникнуть в сущность веры русскому человеку мешало, прежде всего, полное отсутствие необходимых знаний. О большом числе русских начетчиков XV–XVI столетий можно было сказать то же, что написал один из исправителей церковных книг, старец Арсений, про своих противников начала XVII в.: они «едва азбуку умели, а того, наверное, не знали, какие в азбуках буквы гласные и согласные; а о частях речи, залогах, родах, числах, временах и лицах, – то даже им и на разум не всхаживало… Не пройдя искуса, подобные люди упрутся обыкновенно не только на одну строчку, но и на одно слово и толкуют: здесь так написано. А оказывается-то, вовсе не так. Не на букву только, а на смысл надо обращать внимание и на намерение автора… В сущности, не знают они ни православия, ни кривославия – только божественное писание по чернилам проходят, не добираясь до смысла».

При этом условии не мудрено, что «единый аз» или даже «единая точка» могли оказаться «преткновением» для всего «богословия» древнерусского начетчика. Религия превращалась для него в ряд молитвенных формул, а молитвенная формула приобретала магический смысл. Убрать из нее или изменить хотя бы малейшую деталь значило для русского человека лишить всю формулу той таинственной силы, в которую он верил, не касаясь ее источника. Задолго до раскола это отношение к букве как нельзя лучше охарактеризовано было в наивной заметке новгородского летописца XV столетия: «В лето 6981 (1467 г. – Прим. автора ) некие философы начали петь: “О Господи, помилуй”, а другие поют просто: “Господи, помилуй”». Очевидно, «философы» слышали что-то про греческий звательный падеж и хотели исправить русскую форму по примеру греческой. В этом столкновении двух звательных падежей мы можем видеть в миниатюре всю сущность позднейшего раскола. Но новгородский летописец, сопоставляя установившийся в церковной практике обычай с греческой поправкой «философов», не знал еще, на чью сторону склониться. А в то же время, когда он писал свою заметку, в руках русских начетчиков очутился самый надежный критерий, с помощью которого уже смело можно было русскую практику предпочесть греческой теории.

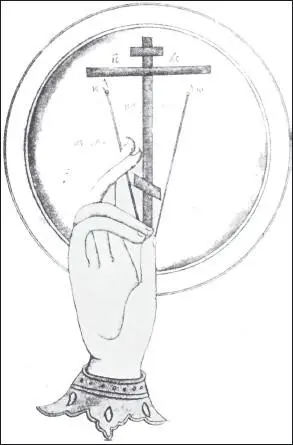

Двуперстное крестное знамение. Рукопись начала XIX в.

Греки отступили от чистого православия, русские сохранили его «от отцов нерушимо». Естественно, что при разнице церковных форм и обрядов все предпочтение должно принадлежать национальным русским формам. Они одни должны были считаться истинно православными. Мало того, раз явилось сомнение в чистоте веры у греков, эти-то случаи разницы и должны были получить особенное значение. Они именно и доказывали, что греческое православие испорчено, а русское – цело. В особенно тщательном сохранении всего того, что не походило на греческое, должна была заключаться теперь высшая и важнейшая задача русского благочестия.

Эти соображения помогут нам понять, почему все самые мелочные отличия церковной практики стали теперь предметом особенного внимания. Деды и прадеды, замечая их, оправдывались тем, что так делает и Греческая Церковь. Внуки и правнуки, наоборот, стали видеть лучшее доказательство правоты своих национально-религиозных особенностей как раз в том, что «олатинившаяся» и «обасурманившаяся» Греческая Церковь уже так не делает. В разнице формы они усиленно старались открыть и обличить разницу духа. Если Греческая Церковь не крестится двумя перстами и троит аллилуйю, тем хуже для нее – значит, она неправо верует в догмат Святой Троицы и ложно понимает отношение между двумя естествами Богочеловека. Если греки в духовных процессиях ходят не по солнцу, а против солнца, опять-таки тем хуже для них – стало быть, они отказываются идти во след Христу и наступить на ад, страну мрака. И так далее.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: