Евгений Головко - Русские старожилы Сибири: Социальные и символические аспекты самосознания

- Название:Русские старожилы Сибири: Социальные и символические аспекты самосознания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»

- Год:2004

- Город:М.:

- ISBN:5-98379-005-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Головко - Русские старожилы Сибири: Социальные и символические аспекты самосознания краткое содержание

Русские старожилы Сибири: Социальные и символические аспекты самосознания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

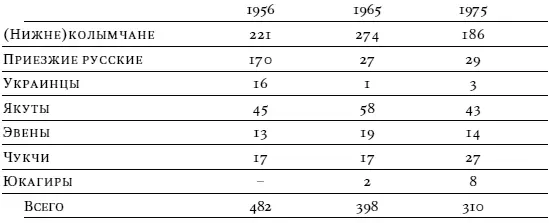

Повышение численности (нижне)колымчан в 1960-е годы объясняется присоединением Нижнеколымска к Походскому сельсовету. Причиной уменьшения в 1970-е годы был отток населения в поселок Черский, который к этому времени превратился в крупный, благоустроенный районный центр. Впрочем, гораздо большую притягательность Черский имел для приезжих русских и украинцев, что и привело к резкому снижению доли этих групп в походском населении начиная с 1960-х годов.

Таблица 1.3.

Численность населения Походского сельсовета, 1956—1975.

В настоящее время основных регионов расселения (нижне)колымчан два – Походский сельсовет и поселок Черский. Из 231 человека, числящегося по Походскому сельсовету, в самом Походске живет 176 человек, в Нижнеколымске – 20, в Становой – 2, в местечке Горла – 2, Две Виски – 2, Ермолово – 5, Тимкино – 6, Большая Чукочья – 5, Крестовая – 2, Курдигино – 2, Большая Куропаточья – 3, Каменка – 5 [24] Эти данные, впрочем, достаточно условны, так как бóльшая часть населения не живет в мелких населенных пунктах круглый год.

(данные архива в пос. Черский). По данным И. Ерунова (1993: 123) на 1992 год, когда по Походскому сельсовету числилось 240 человек, национальный состав населения был следующий: (нижне)колымчане [25] И. Ерунов считает (нижне)колымчанами потомков от внутригрупповых браков и от браков с русскими мигрантами, а также потомков от браков (нижне)колымчан с представителями других народов, если они считают себя русскими.

– 109 человек, якуты – 37, русские (приезжие) – 32, эвены – 20, чукчи – 15, татары – 4. В Черском из 9320 человек (нижне)колымчан около 200 человек. Впрочем, между Черским и Походском происходит постоянное движение (нижне)колымского населения. Многие, числясь живущими в Походске, имеют квартиры в Черском, куда переезжают на зиму, а летом, когда начинается рыболовный сезон, возвращаются обратно в Походск. Особенно это касается людей пенсионного возраста.

Анадырь: село Марково

Впервые русские увидели окрестности нынешнего Маркова в 1649 году, когда сюда пришла экспедиция Семена Дежнева. Известно место, на котором казаками Дежнева была построена крепость (местные жители до сих пор называют это место, расположенное километрах в 10 выше Маркова, «Острог»). Самой крепости, естественно, уже нет: в первой половине ХХ века река смыла ее, в очередной раз изменив русло, и уже к моменту работы в этих местах археологической экспедиции Н.Н. Дикова никаких значительных остатков обнаружить не удалось, «хотя прежде марковчане собирали здесь различные предметы» (Диков 1958: 43).

Население района реки Анадырь медленно росло вплоть до 1769 года, когда был издан указ об упразднении Анадырской крепости и переселении жителей в Гижигу «по причине беспокойства от нападения чукчей» (Сильницкий 1898: 62) [26] «Беспокойство» произошло в результате неудачных военных экспедиций казачьего головы Афанасия Шестакова и принявшего командование после его гибели майора Дмитрия Павлуцкого, которые пытались покорить чукчей военной силой, но были разбиты и погибли вместе со своими отрядами. Войны с чукчами начались в 1729 году и подробно описаны в книге В.И. Иохельсона «Коряки», изданной по-английски в 1908 году (см. русское издание: Иохельсон 1997: 211—217; см. также: История Чукотки 1989: 81—82). Шестаков погиб 14 марта 1730 года, майор Павлуцкий был убит 21 марта 1747 года на берегу Майорского озера (Богораз 1934: 6 и 49 след.).

. Войны с чукчами продолжались, затухая, еще несколько лет, однако в 1769 году (по некоторым данным, в 1764-м, см.: Богораз 1934: 49) острог был упразднен [27] А.Е. Дьячков (1992: 187) приводит очень характерное предание, объясняющее причину оставления Анадырского острога: рассказывают, пишет он, «будто бы крепостные жители сами навели на себя гнев Божий. И вот по какому случаю. Будто бы, поймавши летом на воде оленного теленка, они содрали с живого шкуру и выпустили его в поле. На будущее лето, когда настало время прихода оленя, сказанный нагой теленок явился впереди всех оленей и отгонял их от реки. Также, говорят, поймали рыбу, прокололи на спине ее дырку и, продернув в нее прядево, привязали обрывок мережи, и в таком положении рыба была спущена в воду. На будущее лето, по приходе рыбы в реку, сказанная рыба явилась впереди всех и отгоняла рыбу от удобных для промысла мест. По этим причинам произошел голод, и острог был оставлен». Иначе говоря, Анадырский острог был оставлен в результате нарушения русскими местных правил поведения: юкагирские и эвенские охотники и рыболовы всегда демонстрировали подчеркнутое уважение к добыче, особенно к первому зверю или первой рыбе в сезоне: от того, как охотник «встретит» первого зверя, зависел успех всего охотничьего сезона. В каком-то смысле «моралью» этого предания является мысль о том, что удержаться на этой земле могут лишь те пришельцы, которые неукоснительно соблюдают туземные запреты и правила. В.Г. Богораз в полевых дневниках фиксирует тот же рассказ, но уже как причину поражения и гибели отряда майора Павлуцкого (Богораз, рукопись, л. 18 об.).

, а его гарнизон был переведен в Нижнеколымск. Туда же перевезли церковную утварь из анадырской церкви (Трифонов 1872: 160; Аргентов 1879: 7). Дружественные русским инородцы (юкагиры, чуванцы и ламуты), жившие в крепости, перешли частью в Гижигу, частью в Нижнеколымск, частью в Тигиль на Камчатке. Эти инородцы после сближения с русскими сделались оседлыми, постепенно утратили свой язык, заменив его русским (Олсуфьев 1896: 23; Гурвич 1966: 126). По данным ревизий, в 1762 году из Анадырска в Нижнеколымск было переведено 28 и в 1782 году – еще 28 человек, принадлежавших к чуванскому и ходынскому родам [28] «Ходынцы» и «чуванцы» – части юкагирского племени; см. (Иохельсон 1897: 161) и особенно детальное и убедительное доказательство этого тезиса с использованием старых документов в работе В.И. Огородникова (1922: 14—17).

(Кабузан, Троицкий 1966: 35).

Та часть переселенцев, которая ушла на Камчатку, соединилась с волной казаков и промышленников, шедших на Северную Камчатку из Якутии, и слилась с другой волной – южной; анадырские русские старожилы играли в этом заселении заметную роль (Гурвич 1966: 130—131). В этот период на Камчатке происходило то же, что на 100 лет раньше в Якутском крае: русские переселенцы занимали новые территории, женились на ительменках и корячках, их дети свободно овладевали обоими языками – русским и местным – и полностью переходили в хозяйственном отношении на местный лад (там же, 130). Происходило формирование северной части группы, известной под именем камчадалов. [29] Южная часть этой группы, жившая в Большерецком остроге, Милькове, Старом остроге (около Петропавловска), формировалась несколько иначе (см. там же).

Интервал:

Закладка: