Евгений Головко - Русские старожилы Сибири: Социальные и символические аспекты самосознания

- Название:Русские старожилы Сибири: Социальные и символические аспекты самосознания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»

- Год:2004

- Город:М.:

- ISBN:5-98379-005-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Головко - Русские старожилы Сибири: Социальные и символические аспекты самосознания краткое содержание

Русские старожилы Сибири: Социальные и символические аспекты самосознания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Общности, которые в русской традиции именуются старожильческими, имеют аналоги как по всему циркумполярному региону, так и в других частях света. Однако не существует единой терминологии для обозначения таких групп. На арктическом Севере для их обозначения наряду с названием «старожилы» используются (или использовались) и другие: «метисы» (Métis) – в северной Канаде, «поселенцы» (Settlers) – на Лабрадоре, а также «креолы» (Creoles) – во времена существования Русской Америки. В других частях света «креолы», «метисы» (Mestizo) и другие подобные наименования использовались в отношении смешанных групп, появившихся в результате колониальной экспансии. Хотя в первоначальном английском варианте этой работы мы использовали термин «креольские общности» (Creole communities), в данной книге мы пользуемся названиями «старожильческое население» и «смешанные группы» в качестве синонимичных нейтральных описательных наименований. [4] В литературе на русском языке, как правило, отделяют старожильческие группы от смешанного населения; к последнему, в частности, относят группы, сменившие русский язык на другой, а также русифицированные коренные группы, при этом оба случая характеризуются высоким процентом смешанных браков.

Наши русскоязычные информанты вряд ли согласились бы с названием «креолы» и были бы правы, хотя в последнее время и раздаются голоса в пользу расширенного применения этого термина (см., например: Hannerz 1987, 1996; Jackson 1989; Parkin 1993). Название «креолы» продолжает восприниматься как исторически и географически ограниченное, применимое прежде всего к обществам, возникшим в Вест-Индии на территориях, где существовали плантации и рабовладение (см.: Abrahams 1983; Brathwaite 1971; Creolization 2000; Trouillot 2002). Впрочем, хотя мы и отказались от использования этого термина применительно к нашему материалу, мы будем рассматривать старожильческие общности северо-востока Сибири в широком географическом и историческом контексте. Мы считаем, что для смешанных общностей в циркумполярном регионе и в других частях света характерны многочисленные общие черты. Наш подход, таким образом, и описательный – поскольку мы описываем конкретные общности, и типологический – поскольку мы ищем сходство и различие между подобными общностями в разных частях света.

Процесс, который привел к появлению старожильческих общностей в Северо-Восточной Сибири и в других частях России, тесно связан с расширением Московского государства на восток и на юг от Уральских гор, начавшимся в XVI веке. Русская колонизация громадных просторов Северной Азии стала возможной после того, как остатки Империи Монголов, сдерживавшей Московское государство с юга и с востока, распались либо были покорены. Завоевание Сибири и Дальнего Востока, главным образом в течение XVII века, совпадало по времени с западноевропейской колонизацией обеих Америк (Pagden 1995). С тех пор как в языке историков и обществоведов появилось слово «колониализм», не прекращаются горячие споры о том, применим ли этот термин к тем процессам, которые привели к формированию многонационального Российского государства (ср., например: Osterhammel 1997). Очевидно, что, в отличие от Испании, Португалии, Англии и других стран, России не пришлось пересекать океаны для того, чтобы увеличить размеры своей территории. И тем не менее это событие имело последствия, сходные с последствиями открытий в мореплавании, позволившими португальцам и испанцам пересечь Атлантику.

С другой стороны, испанцы и более поздние завоеватели застали на вновь открытых землях общества и культуры, которые не соответствовали их представлениям о человеческих, в то время как российское завоевание Сибири не принесло подобных неожиданностей. Как убедительно показал Андреас Каппелер (Kappeler 1982), знакомство русских с финно-угорскими и татарскими народами, жившими в среднем течении Волги, помогло им выработать определенные модели взаимодействия с «иноверцами» и «инородцами», которые могли быть легко воспроизведены в Сибири.

Варианты колониальной идеологии и политики в обеих Америках можно попытаться классифицировать в зависимости от конечных целей колонизации. Как пишет Патриция Сид, основной целью британской колониальной политики было приобретение новых земель. С другой стороны, испанцы и португальцы считали своей главной целью в колониях взять под контроль население и его труд. Французская колонизация территорий, составляющих сегодня Юго-Восточную Канаду, имела третью цель: ни обширные лесные массивы, ни их население французов особенно не интересовали. Французской колонизацией двигала возможность приобретения мехов, и последующее возникновение меховой торговли «позволило коренным жителям сохранить контроль над охотничьими угодьями и не перейти на оседлый образ жизни» (Seed 2001: 56).

Российская колонизация северных областей Сибири, пожалуй, более всего напоминает французскую модель. За пределами климатических зон, в которых возможно земледелие, ни земли, ни (рабский) труд не интересовали ни русское государство, ни русских поселенцев. Основной целью были меха, приобретаемые либо путем торговли, либо посредством охоты, либо в качестве налога.

Однако наша цель здесь – не обсуждение того, следует ли рассматривать русскую колонизацию Сибири и Дальнего Востока как сходный или отличный процесс по сравнению с западной колониальной экспансией. Мы используем западные примеры колонизации лишь как фон, на котором удобнее рассматривать специфические характеристики старожильческих общностей в Сибири.

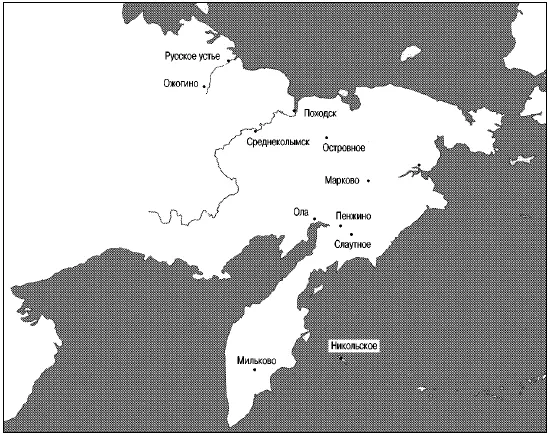

В настоящей книге очерченная выше проблема рассматривается в основном на материале трех групп, избранных в качестве примера: поселок Русское Устье на Индигирке, поселок Походск на Колыме и поселок Марково на Анадыре. При этом сведения о других населенных пунктах и других старожильческих группах привлекаются в качестве фона и материала для сравнения.

Эти три поселка выбраны нами по ряду причин. Прежде всего они достаточно хорошо описаны в русской научной литературе, особенно старой, начиная с середины XIX века и по 1960-е годы. Сведения об этих поселках на протяжении более чем ста лет поставляли государственные чиновники, инспектировавшие эти районы, работавшие там врачи, путешественники (Майдель, фон Дитмар, Олсуфьев, Караев, Гондатти, Сокольников, Сильницкий), а также не в последнюю очередь политические ссыльные (Богораз, Иохельсон, Зензинов, Шкловский, Вруцевич, Циперович) – Север Якутии был во второй половине XIX века обычным местом ссылки. Превосходные описания страны и людей, живущих там, которые оставили эти авторы, дают достаточно полную картину жизни русских старожилов в этих районах в конце XIX – начале XX века. В более поздний период – в 1920-е и 1930-е годы – на Севере Якутии и на Чукотке работали многочисленные экспедиции – геологические, землеустроительные, этнографические, – участники которых (Седов, Молодых, Биркенгоф, Скворцов, Шаталов, Гурвич) также оставили многочисленные свидетельства жизни старожильческого населения. Это дает возможность сопоставления собранного нами полевого материала с историческими данными.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: