Наталия Злыднева - Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения

- Название:Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Индрик»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-266-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Злыднева - Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения краткое содержание

Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

11. С. Дали. Невольничий рынок с явлением исчезающего бюста Вольтера. 1940

Между тем, именно когда в игру вступает мотив зеркала, вводя третьих лиц, возникает решительное раздвижение семантических рамок и смысл рассказа трансформируется. В истории живописи о мотиве зеркала в этой функции особенно много писалось в связи с картинами Я. Ван Эйка «Чета Арнольфини» и Д. Веласкеса «Менины» (Фуко). Как известно, в обоих картинах отраженное в зеркале расширяет пространство картины, вводя новые точки зрения и дополнительные персонажи, а во второй – вводится и автопортрет. В связи с картиной Веласкеса Ю. М. Лотман отмечал, что «точка зрения выделяется как самостоятельный структурный элемент» [Лотман 2000б: 196].

Однако в истории живописи мотив зеркала не только расширяет пространство картины или обыгрывает автопортрет. И у Тициана, и у Веласкеса, и у Строцци, а также у многих других мастеров великой европейской традиции можно заметить третьего , кто дополняет бинарность персонажа и его отражения в зеркале: в некоторых случаях этим третьим становится мифологический или бытовой персонаж (херувим, Эрот, служанка и т. п.), держащий зеркало перед обнаженной красавицей, в других случаях наблюдатель стоит за спиной отражаемого или рядом с ним. Тем самым для визуального повествования присутствие третьего в связи с мотивом зеркала становится почти необходимостью.

В аспекте зеркала как визуализации посредника слухов, между тем, особенно интересна композиция, на которую историки искусства мало обращали внимание – это полотно русско-украинского мастера круга Венецианова Г. Сороки «Отражение в зеркале» (1840-е годы) [илл. 12]. Изображенное целиком соответствует названию и лежит в зоне отражения в зеркале, чья рама ясно обозначена, и благодаря раме выявлен метауровень повествования. Шитье на переднем плане можно воспринять как метафору сплетен-пересудов (ср. мифологическое значение шитья как плетения словес/интриги), сцена двух беседующих женщин в глубине пространства поддерживает эту риторику. Здесь зеркало функционирует в роли неявного рассказчика, скрытого наблюдателя. Последний реализует затрудненное зрение, и оно соответствует типу литературного повествования в режиме «мерцающей» мифологии, где возникает не отсылка к тому или иному целостному сюжету, а лишь заметны его улики. Уместно вспомнить в этой связи наблюдение Апостола Павла о том, что мы видим идеальное и совершенное «гадательно», будто во тьме тусклого стекла (« Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан » [I Кор. 13: 12]). Не случайно Г. Сороку называют одним из чистейших лириков русского искусства [Сорока]. В анекдотическом сюжете этого произведения в силу его метафорической емкости в свернутом виде выявились те потенции семантики зеркала в аспекте переносных значений и косвенной наррации, которые в полной мере получат выражение уже только в ХХ веке.

12. Г. Сорока. Отражение в зеркале. 1840-е гг.

Приведем ряд примеров функционирования зеркала как косвенного рассказчика в искусстве ХХ века:

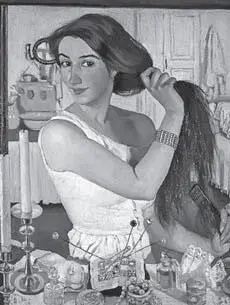

1. Пример зеркала как трансфера-границы между мирами представлен в символизме. Мифологема водоема выступает как обозначение зеркальной границы, разъединяющей и соединяющей верхний и нижний миры, в частности, в живописи Борисова-Мусатова. Зеркало маркирует также совмещение идеального и реального в автокоммуникации – примером служит картина Серебряковой «За утренним туалетом. Автопортрет» (1909) [илл. 13].

13. З. Серебрякова. За утренним туалетом. Автопортрет. 1909

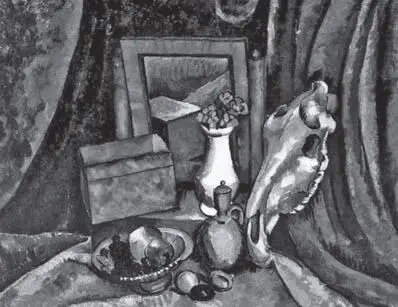

2. В авангарде зеркало как трансфер вещного соприсутствия возникает в форме раздробленного зеркала (раздробленность как знак его вещной природы). Примером может служить весь кубизм, а особенно картина И. Клюна «Автопортрет с пилой» (1914), где аналитически разложенные плоскости выступают как иконическая репрезентация авторефлексии создающего свое изображение мастера (как правило, автопортрет пишется посредством зеркала). Само же представление зеркала появилось еще в преддверии авангарда в 1910-е годы – например, в натюрморте И. Машкова «Зеркало и череп» (1919), где оно маркирует иконографический тип vanitas и тем самым реализует интертекст традиции [илл. 14].

14. И. Машков. Зеркало и череп. 1919

3. В позднем авангарде, в частности, в ряде направлений конца 1920-х годов, осуществивших своеобразный возврат к символизму, встречаем отражение-фикцию объекта рассказа наподобие обманок барокко. Зеркало как некий медиатор реализует одновременно и семантику традиционного натюрморта vanitas, и семантику возможных миров в составе коммунистической утопии. Особенно показательна в этом отношении картина К. Петрова-Водкина «Новоселье» [илл. 9].

Композиция, как уже указывалось в предыдущей главе, представляет собой бытовую сцену, повествующую о празднике семьи петроградских пролетариев, поселившихся в квартире «бывших». Однако формально-семантический анализ полотна приоткрывает другие, не лежащие на поверхности бытописательского сюжета значения. Композиция построена на принципе бинарности – персонажи и детали интерьера образуют четко фиксированные пары-оппозиции: юноша/ старик, жених/невеста, мать/ребенок, венский стул / табуретка и т. п., отсылающие к главному противопоставлению: старый («ветхий») vs новый мир. В левой части композиции представлено застолье пирующих, опрокинутым бокалом и развернутым спиной к зрителю персонажем, воспроизводящим иконографическую схему евангельского сюжета – Последней Вечери. Вместе с названием ( новоселье как эвфемизм переселения на тот свет в традиционных народных верованиях) эта сцена вводит мотив трагического преддверия катастрофы и/ или вступления в пространство демонического иномирья. Подобное символическое раздвоение пространства особенно акцентировано изображением зеркала, которое расположено по центральной оси и тем самым составляет ведущий визуальный мотив. То, что отражено в зеркале, образует самостоятельную картину, никак не связанную с интерьером. Репрезентирован некий повседневный, однако при этом параллельный мир: ведущую роль в нем играет будильник и ряд других сопутствующих предметов, отсылающих к теме бренности существования. Этот имагинарный натюрморт не только расширяет границы полотна, но и выступает как свидетельство виртуального третьего глаза, наблюдающего за происходящим, но не принадлежащего ему. Таким образом, полотно Петрова-Водкина, созданное в то время, когда ожившая память о символизме неизбежно накладывалась на еще недавно актуальный опыт авангарда, совместило рациональность аналитической композиции и метафизическую программу. Оно дало пример зеркала как трансфера в виде косвенного повествования о бытовом событии, возведя его в метафору эпохи и задав общей семантике глубинное измерение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: