Евгений Бабосов - Человекомерность социальных систем

- Название:Человекомерность социальных систем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белорусская наука

- Год:2015

- Город:Минск

- ISBN:978-985-08-1925-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Бабосов - Человекомерность социальных систем краткое содержание

Книга предназначена для научных работников и преподавателей вузов, аспирантов, студентов и всех, кто интересуется этой темой.

Человекомерность социальных систем - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В набор наиболее значимых социальных качеств, формирующихся в процессе ее социализации и идентификации, входит, прежде всего, ее самосознание, означающее осознание человеком самого себя как «Я», противостоящего «другим» и вместе с тем неразрывно связанного с ними. Являясь важнейшим индикатором индивидуальной идентичности личности, самосознание в ее жизнедеятельности активно взаимодействует с самооценкой, саморегуляцией, самоактуализацией, самодетерминацией поведенческих актов, самоконтролем и самовоспитанием. Разумеется, все эти различные и взаимосвязанные «само» обусловлены не только внутренними качествами самой личности, но и ее социальным окружением, т. е. внешними влияниями, идущими из социальной среды. Изменение любого из этих компонентов приводит к изменению личностной идентичности. Представления индивида о самом себе, воспринимаемые им в качестве собственных и неотделимых от его самости, являются, в конечном счете, продуктом влияния социальных норм и ценностных ориентаций, функционирующих в той или иной социальной общности или в обществе в целом. Поэтому личностное «Я» образуется и развивается в результате своеобразного баланса между персональной и социальной идентичностью.

Только в результате такого баланса формируется отношение индивида к другому человеку как равнодостойному собеседнику и партнеру. Это предполагает способность личности не впадать в самолюбование. А тем более – в крайнюю его форму эгоизма. Ведь эгоист – это человек, который из всех возможных ментальностей превыше всего ставит только местоимение первого лица, т. е. во всем стремиться быть или хотя бы казаться первым. Чаще всего такой человек является по своей сути фигурой незначительной, столь же неизмеримо малой величиной в идентификационном смысле, как частица гамма-излучения.

Важнейшим фактором развития личностной идентификации индивида является формирование у него стремления и готовности проявлять в случае необходимости волевые качества и твердость характера. В акте волеизъявления осуществляется синтез внутреннего желания (стремления) субъекта – «я хочу», его императивной установки – «я должен» и возможного достижения желаемой цели – «я могу». Воля и решимость действовать определенным образом составляют высший уровень самоформирования и саморегуляции поведения личности в процессе совершения целенаправленных действий.

В своем реальном функционировании личностная идентичность индивида оказывается тесно связанной с его тендерной идентичностью. Этот тип идентичности проявляется в осознании человеком самого себя как представителя определенного пола, что служит основой социально-психологической интериоризации мужских или женских черт повседневного поведения. Следует отметить, что не пол сам по себе, а тендер осуществляет отображение социокультурного аспекта половой принадлежности человека и обусловливает психологические качества, виды деятельности, занятия, а часто и профессии мужчин и женщин через систему воспитания и этических норм.

Многолетние социологические исследования, проводимые в Беларуси, неизменно показывают, что в иерархии идентификационных самоопределений людей различных социальных статусов и возрастов неизменно приоритетные позиции занимают микроидентификации человеком себя с малыми социальными группами – со своей семьей, близкими, знакомыми и с коллегами по учебе и работе.

Осуществленное Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси мониторинговое репрезентативное исследование в октябре 2013 года зафиксировало, что идентифицируют себя со своей семьей свыше 79 % от общего количества респондентов. Причем 71,4 % жителей городов, опрошенных социологами, утверждают, что дети для них самое главное в жизни. Еще большее количество респондентов, проживающих в сельской местности, – 77,5 – придерживаются такой же позиции. К числу наиболее важных жизненных ценностей относят своих родителей – 70,3 % опрошенных горожан и 66,8 % сельчан. Существенное значение в выявлении особенностей микроидентификации людей в современном обществе имеет отождествление индивидом себя с другими малыми социальными группами, в том числе с друзьями, знакомыми, с коллегами по учебе или работе.

Эмпирические материалы, полученные в процессе того же самого республиканского исследования (опрошено 1589 человек), показали, что идентифицируют себя очень часто со своими друзьями и знакомыми 73,8 % опрошенных, редко – 17,7 %, практически никогда так не делают только 3,3 %, а не дали ответа на этот вопрос 5,2 % от общего числа респондентов. Сравнительно более низкими показателями характеризуется идентификация индивида себя с коллегами по учебе и работе. Часто отождествляют себя с ними 50,6 % от общего числа опрошенных, делают это редко – 30,7 % респондентов, практически никогда – 11,1 %, не дали ответа на этот вопрос 7,6 % респондентов. По мере углубления и качественного многообразия структурированности и процессуальности современных модернизирующихся обществ возрастающую значимость в жизнедеятельности людей наряду с микроидентичностью приобретает идентичность больших групп людей.

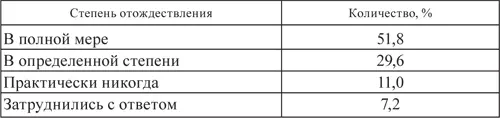

Среди различных типов идентичностей, которые формируются в современном белорусском обществе, весьма существенное значение имеет духовно-нравственная и мировоззренческая идентификация людей. Обобщение эмпирических данных социологических исследований, проведенное в Беларуси в 2012–2013 гг., дает конкретную панораму интенсивности данного типа идентичностей.

Из данных табл. 2.1 следует вывод, согласно которому в современном белорусском обществе абсолютное большинство опрошенных граждан (не менее 81,4 %) идентифицируют себя с людьми, руководствующимися в жизни одинаковыми (либо сходными) с ними нравственными принципами.

Таблица 2.1. Распределение ответов респондентов на вопрос об их идентификации с людьми одинаковых нравственных принципов

В современном глобализирующемся мире, где обостряется борьба политических доктрин и идеологических установок, возрастающую значимость приобретает мировоззренческая идентификация индивидов и социальных групп. Проведенные в сентябре-октябре 2013 г. социологические исследования засвидетельствовали, что 85,1 % из общего массива опрошенных идентифицируют себя полностью или в определенной степени с людьми, разделяющими с ними взгляды на жизнь. Несколько меньшее их количество – 68,4 % – чувствуют свою общность с людьми одного и того же вероисповедания. Причем в обеих группах опрошенных по данным вопросам существует значительная дифференциация позиций в зависимости от социального статуса, возраста, пола и места жительства. Общую панораму таких идентификаций в современной Беларуси можно представить, внимательно присмотревшись к табл. 2.2.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: