Евгений Бабосов - Человекомерность социальных систем

- Название:Человекомерность социальных систем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белорусская наука

- Год:2015

- Город:Минск

- ISBN:978-985-08-1925-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Бабосов - Человекомерность социальных систем краткое содержание

Книга предназначена для научных работников и преподавателей вузов, аспирантов, студентов и всех, кто интересуется этой темой.

Человекомерность социальных систем - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

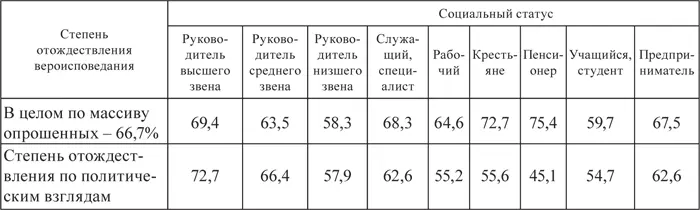

Таблица 2.2. Идентификация жителей Беларуси по характерным признакам вероисповедания и политических взглядов, %

Итоговые данные социологических исследований, приведенные в табл. 2.2, показывают, что социально-стратификационная дифференциация населения Беларуси в гораздо большей степени воздействует на идентификационные ориентации в политических позициях, чем на отождествление индивидов и групп по особенностям вероисповедания: если в политических предпочтениях разница между социальными стратами составляет 27,6 %, то в ориентациях вероисповедания – только 17 %.

В процессах политической и вероисповедальной идентификации существенное значение имеет разница людей по уровню их образования. Социологические исследования свидетельствуют, что из общего количества опрошенных более трех четвертей (77,5 %) предпочитают идентифицировать себя с людьми такого же уровня образования, а практически никогда такого способа самоотождествления не осуществляют только 15,4 % из общего количества опрошенных. Ощущают свою религиозную общность с людьми одного вероисповедания 76,6 % опрошенных со среднем неполным образованием, 71,6 % – со средним общим, 66,7 % – со средним специальным, 56,6 % – с высшим. Как видно, здесь проявляется характерная особенность – интенсивность идентификации личности по вероисповедальному признаку последовательно понижается по мере повышения уровня образования. В отношении к политическим взглядам обнаруживается тенденция обратной направленности: если среди лиц со средним неполным образованием идентифицируют себя с людьми близких политических взглядов 44,3 %, от общего количества респондентов, то в когорте лиц, обладающих полным средним общим и средним специальным образованием доля таких идентификационных устремлений возрастает до 56,4-56,5 %, а в группе опрошенных с высшим образованием такая позиция характерна уже для 59,7 % респондентов.

Значимое влияние на отношения к вероисповеданию идентификации оказывает тендерная специфика респондентов. С людьми одного вероисповедания ощущают свою общность 63,8 % опрошенных мужчин и 72,2 %, т. е. на 8,4 % больше, опрошенных женщин. Предпочитают идентифицировать себя с людьми, близкими по политическим взглядам, чаще мужчины (55,9 %), чем женщины (53,3 %).

В многогранной и многокомпонентной системе мировоззренческих и духовно-нравственных идентификаций в постсоветских странах, в том числе в Беларуси и России, переживших более чем семидесятилетний диктат атеистской идеологии, на протяжении последних двух десятилетий существенно возросла значимость религиозной идентичности. Религиозная идентичность есть восприятие и субъективное осознание человеком себя через внутренний мир, обращенный к Богу, отождествление себя с сообществом, состоящим из других верующих, включенных в религию как специфическое миропонимание, и осознание своих обязанностей, руководствующееся божественными заповедями. Такая ориентированность сознания и поведения помогает верующему человеку сформировать систему взглядов на мир, на свое место и предназначение в этом мире, составляющих основу его убеждений и жизненных позиций. Системообразующим ядром религиозной идентичности является коленопреклонное отношение человека к божественному как созданного и зависящего от Бога существа. В процессе религиозной идентификации верующий человек усваивает религиозные идеи, представления, стереотипы, образцы предписанного религиозным учением поведения. Эти образцы и стереотипы становятся для него внутренними регуляторами собственных поведенческих актов.

О степени распространенности в Беларуси религиозной идентичности можно судить по таким данным: за период с 1998 по 2013 г. включительно количество религиозных общин в Беларуси возросло с 765 до 3251, т. е. в 4,2 раза. В сентябре 2013 г. 78 % опрошенных утверждали, что их объединяет с жителями Беларуси религиозное вероисповедание, причем 41,5 % считают, что такое объединение действует в сильной степени. Осознают себя верующими в той или иной мере 67,5 % респондентов. Более трети из них (34,7 %) считают себя верующими вполне отчетливо. Относят себя к атеистам только, 11,2 % респондентов. Однако более или менее регулярно посещают храмы и принимают участие в религиозных обрядах (не менее одного – двух раз в месяц) только каждый пятый (20,1 %) из числа декларирующих свою принадлежность к религиозной вере. Их-то и следует причислять к когорте подлинно верующих граждан.

В интенсивности идентификации себя с определенным вероисповеданием между гражданами Беларуси существует значительная дифференциация в зависимости от региона их проживания. Если в Гродненской области отождествляют себя с людьми одного вероисповедания 83,2 % от общего количества респондентов, в Брестской области – 81,5 %, в Гомельской области – 71,3 %, в Витебской области – 67,5 %, то в Могилевской области – только 50,7 % опрошенных.

Возрастающими масштабами в последние годы характеризуется профессиональная идентичность. Социологические исследования свидетельствуют: 79,6 % опрошенных соотносят себя с людьми той же профессии, причем у городских жителей такое самоотождествление развито гораздо сильнее, чем у сельских. В среде опрошенных горожан идентифицируют себя с людьми одинаковой с ним профессии 80,4 %, причем часто – 35,2 %, а в сельской среде – 76,1 % от общего количества респондентов. Интенсивность данного типа идентификации возрастает по мере повышения уровня образованности опрашиваемых. Если среди лиц, обладающих начальным образованием, его разделяют 67,1 % респондентов, то в кругу людей, имеющих специальное – 81,7 %, а у людей, обладающих высшим образованием, он составляет 85,4 % от общего количества опрошенных.

В типологической структуре идентификаций в современном обществе возрастающую значимость приобретает досуг, т. е. совокупность видов деятельности, предназначенных для удовлетворения материальных, духовных, социальных потребностей, осуществляемых людьми в ту часть внерабочего времени, которая остается после выполнения ими непроизводственных обязанностей (передвижение на работу и с работы, покупка продуктов питания, одежды и т. п.) Различные виды досуговой деятельности ориентированы на выполнение трех основных функций: а) восстановление физических и духовных сил личности, поглощаемых производственной деятельностью и другими непреложными занятиями; б) духовно-нравственное, художественное, психологическое и т. п. развитие человека; в) удовлетворение потребности в общении с другими людьми, в отдыхе и развлечениях. Количественные характеристики досуговой деятельности различных групп населения Беларуси обобщены в табл. 2.3.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: