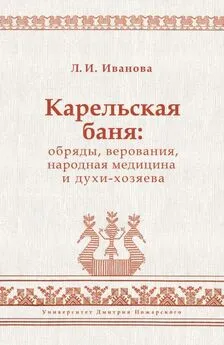

Людмила Иванова - Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1

- Название:Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91244-070-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Иванова - Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1 краткое содержание

Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В древности человек на такие опасные временные отрезки пытался воздействовать, регулировать их. И как пишет А. Я. Гуревич, «пир был главным средством воздействия на время» [141] Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 210.

.

Южнокарельская традиция проведения Synnyn moan aigoa (времени, когда земля принадлежит Сюндю), уже судя по приведенным примерам, во многом сходна с севернокарельской Vierissän keski (Крещенский промежуток). Главное их отличие – наличие богатой обрядовой выпечки на юге (в Северной Карелии сведения об этом практически отсутствуют).

Традиция обрядовой выпечки характерна для многих стран. Во Франции пекли рождественский хлеб, который делили на три части: для бедных, для животных и для умилостивления водной стихии [142] Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Зимние праздники. М., 1973. С. 37.

. Особые обрядовые хлебцы пекут в Бельгии и Британии [143] Там же. С. 75, 82.

. В Австрии выпекают рождественский хлеб с христианским крестом и солярными кругами [144] Там же. С. 171.

.

На Руси святочная обрядовая выпечка или дарилась колядующим, или скармливалась домашнему скоту. Обильные дары должны были обеспечить благополучие семьи и всего домашнего скота на целый год, а также богатый урожай.

В. В. Иванов и В. Н. Топоров считают, что фигурное тесто заменило жертвенное животное. Еще В. Я. Пропп писал, что т. к. изображения скота скармливают ему же, то это явный магический прием создания приплода, т. е. несомненный продуцирующий обряд. Приготовленные к Святкам из теста фигурки животных, по его мнению, уже своим наличием должны были влиять на будущее, поэтому формы применения их неустойчивы, их дальнейшее использование уже не имеет существенного значения: их ставили на окно, дарили, хранили до будущего года, давали в пищу скоту, раздавали колядующим [145] Цит. по: Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типология колядования. М., 1982. С. 139–140.

.

Л. Н. Виноградова сообщает еще об одном способе применения обрядового хлеба в Польше и Чехии: «В Краковском воеводстве в течение святок оставляли на столе „житный хлеб“, завернутый в белое полотно, его следовало держать как „еду для новорожденного Иисуса“. По чешским средневековым источникам (XV век), осуждавшим пережитки дохристианских зимних обычаев, узнаем, что в крестьянских домах „большие белые хлебы, калачи лежали с ножом на столах… неблагочестивые оставляют их для божков, приходящих якобы ночью поесть“. Последнее свидетельство очень выразительно: оно сохранило чрезвычайно устойчивое представление о необходимости оставлять на ночь (в определенные календарные сроки и поминальные дни) на столе обрядовую пищу для духов – опекунов дома» [146] Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типология колядования. М., 1982. С. 137.

.

В Закарпатье на Рождество и Новый год пекут особый хлеб крачун. Он является, во-первых, символом семейного богатства и благосостояния хозяина дома, поэтому в середину каравая в соответствии с принципами продуцирующей магии добавляют понемногу от всех продуктов, которые «родит земля»: овес, бобы, капусту, пшеницу, кукурузу. По принципу охранной магии иногда на верхней корке крачуна изображают крест, посередине которого в ямку кладут пшеничные зерна. Именно поэтому, согласно преданию, этот крачун может погубить дьявола. Обладает этот хлеб и целебной силой, кусочек его дают во время болезни и людям, и животным. Украшение крачуна стеблем овса также имеет магическое значение: свойства стебля (красота, плодовитость), до которого дотрагиваются жених и невеста (или просто молодые члены семьи), по закону контакта, должны передаться им. Крачун – сакральный предмет, поэтому по законам подобия и контакта совершается обряд с подкладыванием под него овечьей шерсти того цвета, которую хотят иметь в хозяйстве. С помощью крачуна (как и с карельским хлебцем для Сюндю) осуществляется и обряд гадания: кто выйдет замуж, кто умрет, какой будет урожай [147] Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 203–207.

.

В сопоставительном аспекте очень интересен образ Карачуна в русском фольклоре. В сказочной традиции это предшественник Кащея. Одно из значений слова «карачун» в русском языке «злой дух», «смерть». С. А. Токарев считает, что в сказках Карачун сохраняет «черты олицетворения смерти» [148] Токарев С. А. Смерть / Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982. С. 457.

. Другие исследователи пишут, что у древних славян это подземный бог, повелевающий морозами [149] Шапарова H. С. Краткая энциклопедия славянской мифологии. М., 2001. С. 216. Грушко Е. А., Медведев Ю. М. Русские легенды и предания. М., 2006. С. 285.

. Связывают это слово с Рождеством, Святками, днем зимнего солнцеворота, рождественским хлебом и деревцем [150] Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 203–207. Валенцова M. М. Карачун // Славянские древности. Т. 2. М., 1999. С. 468–469.

.

Южнокарельская традиция отличается тем, что вся обрядовая выпечка делается для определенного мифологического существа, появляющегося в эти сакральные святочные дни – для Syndy. Хотя дальнейшее ее применение сходно с другими народами: и скоту, и для хранения с целью дальнейшего ритуально-магического использования, и себе для еды.

Во-первых, в Рождественский сочельник (6 января) перед встречей Сюндю жарят блины (29, 32, 33, 35, 38, 46, 47, 74, 75). У сегодняшних карел они называются synnynkakkarat (блины для Сюндю). Ливвики их называют «synnyn hattarat», т. е. портянки для Сюндю. Пекут их для того, «чтобы у Сюндю руки и ноги не мерзли».

«Раньше говорили: Сюндю приходит в рождественскую субботу рано утром. Хозяйке надо испечь блины для Сюндю. Говорят, он приходит просить у хозяйки блины. Говорит: „Хозяюшка, милая, испеки мне блиночки, во рту тающие, руки греющие“. А в Крещенье уходит обратно, в крещенскую субботу» (33).

«Или в Рождество блины пекли и утром первый блин дают из окна, значит, Бог берет у тебя блин… В окно дает тому, кто на улице, мол, для Сюндю дает блин. Это все мама рассказывала» (29).

«Он когда приходит вначале, тогда надо портянки сделать… Раньше говорили: блины надо испечь, блины. А как уходит Сюндю, тоже пекут, что уходит Сюндю, надо в дорогу портянки испечь…» (32).

«А блины печет, так это вроде когда придет, дак тогда ноги не замерзнут – портянки, портянки для Сюндю» (74).

Все эти объяснения являются поздними, когда смысл древних верований уже забывался. Подтекст, вероятно, можно найти в похоронном обряде. Карелы обували умершего в специально сшитые из холста прямые чулки без пяток [151] Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. Л., 1985. С. 67.

. Шерстяные чулки надевать на покойника опасались, чтобы не вызвать падеж овец [152] Материальная культура и декоративно-прикладное искусство сегозерских карел 19 – начала 20 века. Л., 1981. С. 126.

. Поэтому и для Сюндю, в образе которого сильны элементы культа мертвых, требовалось испечь особую обувку для временной жизни на земле.

Интервал:

Закладка: