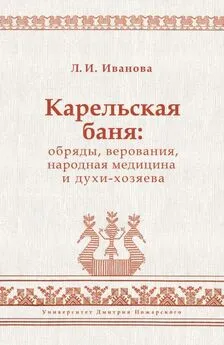

Людмила Иванова - Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1

- Название:Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91244-070-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Иванова - Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1 краткое содержание

Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Словарь карельского языка приводит значение этого слова у тверских карел «synnyn vuosi» – это «jumalan vuosi» («год syndy» – это «божий год»): «Joga synnyn vuotta joka jumalan vuosi jiamma heinämiada» [125] Karjalan kielen sanakirja. O. 5. Helsinki, 1997. S. 607.

. B-четвертых, «M. Хаавио предполагает, что понятия luonto-haltia-synty, выступающие в заклинаниях как синонимы, обозначают духа родового предка, которого колдун призывает на помощь, приступая к заклинанию…» Следует отметить, что у многих народов в обрядности Святок просматриваются пережитки культа умерших. Верили, что в это время «покойники бродят по земле, их подкармливали, обогревали». А. Ф. Некрылова пишет, что в Курской губернии «под Рождество и под Крещение жгут навоз среди двора, чтоб родители на том свете согревались». В Тамбовской и Орловской губернии «в первый день Рождества среди дворов сваливается и зажигается воз соломы, так как умершие в это время встают из могил и приходят греться. Все домашние при этом обряде стоят кругом и в глубоком молчании» [126] Круглый год. Русский земледельческий календарь. Сост. А. Ф. Некрылова. М., 1991. С. 59.

. Обычай разжигания так называемого «рождественского полена» присутствует в обрядности практически всех европейских стран. В-пятых, финский языковед Я. Калима, исследовавший этимологию карельского слова syndy, называет это загадочное существо, появляющееся во время Святок, духом-хозяином (haltia) [127] Kalima J. Karjalais-vepsäläisestä Vapahtajan nimityksestä // Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsinki, 1928. S. 258–259,263-264.

. Косвенным доказательством этого может служить факт, что у русского населения Петрозаводского уезда «цюнда – нечистый дух, вроде домового» [128] Куликовский Г. И. Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898.

. Финский исследователь считает, что карельское syndy – «дух, хозяин» имеет свое соответствие в восточно-славянской мифологии – «род» – название божества древних славян. Русское «род-родители», в свою очередь, восходит к культу умерших родичей. В русских диалектах слово «родители» означает не только отца и мать, но и дедов, прадедов и предков. Общие поминальные дни у русских называются «родительскими субботами». В олонецком говоре русского языка «родительское место» – кладбище. Тверские карелы заимствовали у русских это слово вместе с понятием: родители – умершие родичи. Здесь следует добавить, что и название основного праздника, во время которого карелы поминают своих предков, называется Roadencu (русск. Радоница). При этом карельское название, возможно, заимствовано из русского и соотносимо со словом «радость» и с названием божества Рода. В-шестых, «…syntyset – это умершие родичи и в то же время пространство, которое они населяют, т. е. потусторонний мир» [129] Подробнее об этом см.: Степанова А. С. Толковый словарь языка карельских причитаний. Петрозаводск, 2004. С. 265–267.

. Именно с культом умерших первопредков, как будет видно позже, наиболее тесно связан святочный образ Сюндю. В качестве седьмого значения можно вспомнить употребление этого слова в составе фразеологического оборота: Synnyn stroastit – возможно, страх, навеянный Syndy или Богом, т. е. огромный, панический страх. «Synnyn sroastin hyvän näin, kai tukat pystöi nostih. Такой сюндю страх испытала, даже волосы дыбом встали» [130] Karjalan kielen sanakirja. О. 5. Helsinki, 1997. S. 607.

.

Здесь можно провести аналогию с русским выражением: «панический страх» или «панический ужас», которое тоже произошло от имени древнегреческого божества Пана. Он родился с ярко выраженными хтоническими чертами: с рогами, раздвоенными копытами, бородой. Даже мать, нимфа Дриона, ужаснулась при виде его. Пан как божество стихийных сил природы наводит на людей беспричинный, так называемый панический страх, особенно во время летнего полудня, когда замирают леса и поля. Предание об умирании Великого Пана иногда трактуется как умирание природы. Этот древний миф об умирании и воскресении природы находит отражение и в образе Сюндю. Раннее христианство причисляло Пана к бесовскому миру, именуя его «бесом полуденным», соблазняющим и пугающим людей [131] Мифы народов мира. Том II. М., 1988. С. 279.

. Хотя, конечно, в трактовке с точки зрения христианства «Synnyn stroastit» правильнее было бы перевести: Христовы страсти, т. е. страдания, во время Страстной Седмицы (неделя от Вербного Воскресенья до Пасхи). Но народной этимологии ближе первая версия перевода.

Таким образом, само слово syndy сочетает в себе и древние языческие, и более поздние христианские элементы. То же самое продемонстрирует и дальнейшее исследование образа Сюндю.

На севере Карелии, как было уже сказано выше, время Святок называется Vierissän keski, т. е. Крещенский промежуток. На юге эти двенадцать дней с 7 по 19 января (по новому стилю) носят название Synnyn moan aigu, т. е. Время земли Сюндю (букв.); Время, когда земля принадлежит Сюндю. Это совершенно особые дни. Многие информаторы функционально ставят знак равенства между зимними и летними Святками (Viändöi), хотя святочный дух появляется только зимой.

С одной стороны, это время безудержного языческого разгула, когда веселятся, смеются, ходят ряжеными (южно-кар.: smuutat, сев. – кар.: huhl’akat), самыми различными способами гадают о будущей жизни и поднимают девичью славутность (lembi). В этот временной отрезок любые проказы и хулиганские выходки со стороны молодежи (вплоть до запирания снаружи дверей, раскидывания дровяных поленниц и разрушения баенных каменок) воспринимаются как непременный праздничный атрибут, продуцирующий счастливую и плодотворную жизнь на весь год. «Это время веселья, можно по-всякому веселиться. Бог дал это время… В это время веселись, тебя ругают, никакой беды от этого. Все будет напрасно. Две недели зимой, а летом пять дней… Все Бог разрешает, он для прощения грехов сделал это время» (39). Смывались все грехи в Иорданской проруби (Jordan) в последний святочный день.

С другой стороны, это время соблюдения строгих запретов и ограничений, как на юге Карелии, так и на севере: нельзя стирать, мыть полы, выливать на улицу грязную воду, чернить сапоги, пилить дрова, выносить мусор и золу, чтобы не запачкать «дорогу Сюндю». «Это я помню очень хорошо, мама наша это очень строго соблюдала, чтобы не выносить грязь на улицу во время земли Сюндю» (74).

«Зимой время Сюндю, а летом… Чистое время, чистое время, так говорят… Говорят, если с золой белье постираешь, то зерно чернеть будет…

Больших грязных работ нельзя бы делать. Это чистое время» (41). «Этого очень остерегались, что грязную воду на видное место не выливать. А если что выливали, надо было снегом прикрыть» (ФА 3355/16-19). «Нельзя было стирать белье, потому что его ведь надо было бы на прорубь идти полоскать» (25).

Некоторые запреты были связаны с будущим урожаем зерновых. В красный угол нельзя было приносить сковороды и посуду, в которой готовили в печи – иначе рожь почернеет [132] Bogdanova L., Zarinova О. Karjalakien elaigu. Petroskoi, 2005. S.13.

. Во время земли Сюндю не разрешали гасить угли в печи ни дома, ни в бане, чтобы ячмень не почернел [133] Karjalan kielen sanakirja. Osa 5. Helsinki, 1997. S. 606.

.

Интервал:

Закладка: