Андрей Пушкаш - Цивилизация или варварство: Закарпатье (1918-1945 г.г.)

- Название:Цивилизация или варварство: Закарпатье (1918-1945 г.г.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Array

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9739-0083-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Пушкаш - Цивилизация или варварство: Закарпатье (1918-1945 г.г.) краткое содержание

The monograph is dedicated to one of the most difficult and complex periods in the history of Transcarpathia and the struggle of the European powers to control it. The author reveals many of previously unknown or controversial episodes of internal and external politics of these states during the reviewed period. Major attention is given to the fates of the vast population that inhabited Transcarpathia under different powers and regimes. This historical effort made use of previously unpublished materials from the archives of Hungary, Poland, Germany, Czech Republic, Slovakia and Russia. Many of these documents are unavailable today.

Цивилизация или варварство: Закарпатье (1918-1945 г.г.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

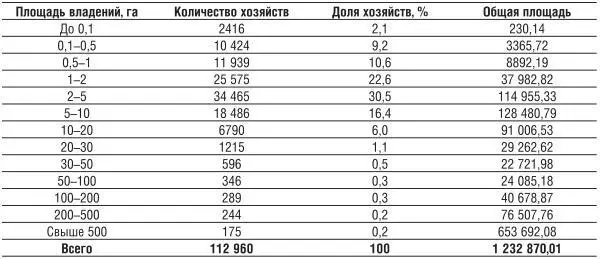

Состояние сельского хозяйства и положение крестьянства автор сравнивает с развитыми частями Чехословакии, в частности с Чехией, и для Подкарпатья вырисовывается плачевная картина. Он обращает внимание и на трудности выравнивания уровней в республике, которые усугублялись отсутствием у пражских правителей таких целей и желания.

Он отмечает и позитивные моменты, которые благоприятствовали улучшению в смысле повышения урожайности, увеличения сельскохозяйственных площадей под ходовыми культурами, в том числе под посевом кукурузы, самой трудоемкой, но в то же время и самой высокоурожайной культуры, особенно в равнинных районах края; картофеля и других культур, пользовавшихся спросом, расширения посадки табака, различных технических культур, увеличения сборов винограда и производства вина, расширения садоводства, выращивания слив, яблок, грецкого ореха и так далее. Одновременно этот автор указывает на трудности сбыта этих товаров и скота из-за дискриминационных тарифов, установленных на железнодорожном транспорте, о чем шла речь выше.

Не могу не высказать одно критическое замечание, когда идет речь о сравнении урожайности сельскохозяйственных культур, в частности пшеницы, в разных по величине наделах. Ссылаясь на свои подсчеты, автор указывает, что в бедняцких хозяйствах она составляла 2,2 центнера с гектара. [243] Там же. С. 176.

Это абсурд. Тогда сев шел вручную. На гектар пашни таким методом расходовали около 2,5 центнера посевного зерна пшеницы. Нет необходимости доказывать, что никакой крестьянин не станет засевать поле, которое не вернет ему даже высеянное зерно.

Монополии добились сохранения в крае низких цен не только на сырье, но и на продукцию сельского хозяйства, в частности в животноводстве. Перекупщики закупали скот у крестьян по совершенно заниженным ценам, особенно в годы кризиса, что вело к дальнейшему ухудшению питания населения. В горных районах основными продуктами были картофель и кукурузная мука.

Сохранив крупнопоместное землевладение, чешские власти оставили крестьян на голодное прозябание. Обещанную автономию краю не дали, боясь потерять власть над Подкарпатьем.

Глава пятая

Политика чехословацкого правительства в отношении к Подкарпатской Руси

Как отметил один из венгерских наблюдателей за развитием событий в Чехословакии, первый премьер-министр республики Карел Крамарж поддерживал включение Подкарпатья в состав Чехословакии, руководствуясь своими будущими планами. Будучи панславистом и противником советской власти в России, он стремился даже ценой предоставления краю автономии удержать его в сфере своего влияния с расчетом, чтобы в свое время обеспечить Чехословакии «славянский мост для связи с Великой Россией». [244] HL. MNHV. 101/1. 1920. 263. 1. (Обобщающий обзор о ЧСР от 3 января 1920 года).

Но после первых муниципальных выборов в чешских землях в июне 1919 года (на которых его Национально-демократическая партия чешских консерваторов потерпела сокрушительное поражение) он вскоре должен был расстаться со своим постом. Этим в Подкарпатье потеряли официальную поддержку Праги сторонники русофильского направления, причем они открыто, в печати, перешли в оппозицию к чехословацкому правительству социал-демократа Властимила Тусара. В этом отношении особую активность проявляла партия Андрея Гагатко и Илариона Цуркановича. К тому же поднимала голову венгерская ирредента не только из Будапешта, но и внутри края. Поэтому чехословацкие власти считали своими опасными противниками не только прорусское движение, но и ту часть руського, которая опиралась на мадьяронов и поддерживалась значительной долей духовенства.

В чешской печати публиковались статьи и даже выходили брошюры, подчеркивавшие, что в Подкарпатье у чехов только одно дружеское им течение – украинское (малоруськое), поэтому на него и нужно опираться. В то время в Чехии было не много людей, так или иначе знавших положение в восточной провинции. Большинство в правящих кругах Праги считало местную интеллигенцию не подготовленной к самоуправлению, а население края – не заслуживающим доверия. Никого из местного населения не нашли достойным занять руководящий пост, хотя это содержалось в рекомендациях мирного договора. Это позволило им далее сохранять административную власть в своих руках и постепенно наводнить край чешской жандармерией.

Был еще один очень важный вопрос: каким должен быть язык обучения в школах и общения с местным населением в официальных инстанциях? По Сен-Жерменскому мирному договору это должен быть «местный язык», но окончательное решение этой проблемы возлагалось на государственное собрание – сейм, который должен был быть созван (по генеральному статуту по управлению Подкарпатской Русью) не позднее 90 дней после первых выборов в Национальное собрание Чехословакии. Все основные положения Сен-Жерменского мирного договора зафиксированы в конституции Чехословакии 1920 года. Но генеральный статут со ссылкой на наличие конституции был отменен. Эта хитрая уловка дала возможность пражским властям не созывать сейм в обозначенный в статуте срок. За весь период существования первой, домюнхенской, Чехословацкой республики (послемюнхенская получила название второй) автономия краю не была предоставлена. Выборы в сейм Подкарпатской Руси были назначены только на 12 февраля 1939 года. До тех пор вопрос о языке использовался по принципу «разделяй и властвуй».

Чешские чиновники информировали Прагу, что единого самоназвания среди населения нет, одни называют себя руснаками, другие – русинами, а третьи – карпатскими русинами. Язык свой именуют ruska rec. [245] Этот термин в украинском переводе приведен как «российский язык».

Как сказано в продолжении приведенной там цитаты, «язык у них малоруський (украинский)… а сам народ этнографически есть малоруським». [246] Магочій П.Р. Формування національної самосвідомості. С. 86.

Этот вывод пражских правителей на тот момент политически устраивал, сам премьер-министр Тусар придерживался такой же точки зрения. Он был переизбран на новый срок после выборов в Национальное собрание в 1920 году.

В Подкарпатье главным инспектором школьного управления был назначен чех Йозеф Пешек. Он разделял выводы комиссии министерства просвещения, собравшейся в конце 1919 года в составе 15 чешских академиков и лингвистов, которые пришли к выводу, что этот вопрос нужно решать на месте, а не в Праге. Но они констатировали, что славянское население края малоруськое и языком преподавания в школах должен быть украинский язык. Пешек тут же пригласил в Ужгород из Галиции Ивана Панькевича, украинского лингвиста, и вменил ему в обязанность регулировать в крае язык преподавания в школе и официальной документации в учреждениях. Панькевич принялся за разработку грамматики, которая обеспечила бы переход закарпатских диалектов к литературному украинскому языку. В своем труде он сохранил старую орфографию с буквой «ять» и добавил новую «о» с крышей (o^), поскольку эта буква должна была стать переходной от «о» к «i» и читалась как в немецком «u». Она была призвана удовлетворить и гуцульский регион, где она произносилась как буква «i» (кінь, віл – в русском: конь, вол), и жителей низменных районов, где произносили эту букву от «о» до «і» (например: kuny v.. l).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: