Валентин Янин - Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода

- Название:Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Янин - Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода краткое содержание

Книга предназначена для нумизматов, историков, археологов и всех интересующихся нумизматикой.

В оформлении переплета использован клад монет новгородской чеканки первой половины XV в., найденный в Новгороде весной 2008 г. (фото С. В. Трояновского)

Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Следует учитывать, что клады, с которыми нам постоянно придется иметь дело, даже те, которые были описаны подробно, в некоторых отношениях очень трудно сравнивать между собой. Кладом мы называем любой комплекс монет, некогда зарытых в землю в целях сохранения или случайно попавших в нее. Кладом называют и несколько монет, и комплекс, состоящий из тысяч монет. Понятно, что большие клады полнее отражают состав денежного обращения, характерный для периода их зарытия, а малые дают более суммарные сведения. Однако мы привыкли называть кладом и неполный комплекс монет, а иногда и очень малую часть клада, т. к. утрата той или иной части монет, как правило, расхищаемой находчиками, почти неизбежна.

Можно назвать немало случаев, когда части одного и того же клада, большие и малые, становились известны после более или менее длительного периода и в литературе фигурировали как самостоятельные клады. Тем не менее даже и часть клада способна отражать состав денежного обращения, поскольку изъятие монет не может не носить случайный характер. Утрачиваются не обязательно монеты, изменяющие общую картину клада, а первые попавшиеся, и часть приобретает характер своего рода «пробы», взятой из целого. Поэтому, обращаясь, например, к таким кладам, как пудовые Великолукский или Струповский, из которых до исследователей дошли лишь десятки экземпляров монет, мы вправе относиться к этим остаткам больших кладов если не как к небольшим самостоятельным кладам, то как к части, позволяющей составить общее и достаточно ясное представление о целом. Эту мысль хорошо выразил Н. П. Бауер: «Неумелые руки отберут случайно, а случай сохранит вероятнее всего основное процентное соотношение» [143] Бауер Н. П. Древнерусский чекан… С. 316, примеч. 1.

. Имея незначительные остатки больших кладов, мы, разумеется, можем и должны их рассматривать лишь на фоне тех кладов, которые дошли до нас в своей основной части.

Весьма сложен вопрос о том, что характерно и важно в составе клада и что случайно и второстепенно. Мы должны стремиться к тому, чтобы выяснить по составу кладов ту определяющую часть состава монетного обращения, которая оказывала непосредственное влияние на развитие денежных систем Руси, и отделить те монеты, которые для обращения тех или иных периодов являются нехарактерными и случайными. Опаснее всего было бы подойти к решению этого вопроса механически.

Примесь ранних монет в обращении того или иного периода может иметь очень различный характер, определяемый в основном по количеству таких ранних монет. Так, например, в начальном периоде обращения дирхема на Руси вместе с «молодой» монетой из обращения Востока приходит довольно много монеты сравнительно старой, которая в течение известного времени наравне с другими, «младшими» монетами более или менее активно воздействует на формирование русского обращения. Начало активной торговли с Русью немало способствовало очищению от ранних монет обращения самого Востока. Позже, когда приток масс все новой и новой монеты делает свое дело, насыщая и изменяя состав русского обращения, те же самые старые монеты «первого призыва», удерживающиеся в обращении во все меньшем числе, переходят в разряд случайной примеси, реликта. Сам состав кладов подсказывает нам, как следует смотреть на те или иные отсталые по дате монеты: когда они составляют более или менее компактную группу, или когда они во многих повторностях предстают перед нами как пережиток прошлого, случайная примесь, уже ни в какой мере не характерная для обращения времени сокрытия клада. Основная, определяющая группа монет клада в своей компактности однородных или различных монет выделяется после хронологического анализа достаточно четко и ясно.

Подходя к анализу русских кладов с целью выяснения обычного хронологического диапазона определяющей части их комплексов, мы можем говорить о том, что для кладов X в. ранняя граница этой части может быть датирована рубежом IX–X вв. Что касается кладов IX в., ранняя граница определяющей группы монет в них по составу кладов не выделяется так же четко, однако вполне понятно, что обращение восточных монет на Руси не могло начаться ранее их ввоза. Последний начинается, как будет показано далее, в конце VIII в., и это уже дает нам нужную датировку.

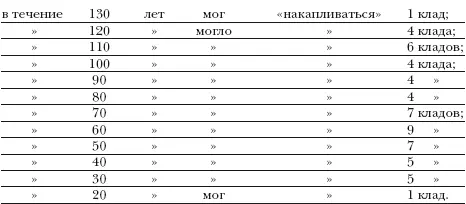

Формально обобщая материалы, изложенные в таблице, можно было бы утверждать, что теоретически

Хронологический диапазон определяющей части кладов, таким образом, не является постоянным. Он сам колеблется от 20 до 130 лет, причем больше половины подсчитанных кладов не подтверждает мнения И. И. Толстого об обычном хронологическом диапазоне клада, якобы равном среднему протяжению человеческой жизни. Н. П. Чернев такие клады, несомненно, посчитал бы за клады длительного накопления, «являющиеся продуктом деятельности не одного лица, а нескольких поколений». Но в действительности огромное, подавляющее большинство таких кладов не принадлежит к числу сокровищ длительного накопления. Все клады второй половины IX в., так же как и большинство кладов второй половины X в., отличаются сравнительно большим хронологическим диапазоном составляющих их монет. Нельзя же на основании этого делать вывод о том, что в первой половине IX в. и в первой половине X в. зарывались исключительно клады, составленные за короткий срок, а во второй половине IX в. и во второй половине X в. – почему-то только клады длительного накопления. Очевидно, что в указанные периоды составу денежного обращения была свойственна меньшая хронологическая компактность материала и существовали определенные причины, в силу которых в обращении удерживалось сравнительно много старой монеты. Вопрос о причинах этого явления будет специально рассмотрен ниже, здесь же важно отметить само наличие указанной особенности.

Здесь очень уместно возразить против злоупотребления термином «длительное накопление» в отношении кладов. Теоретически возможен, конечно, случай, когда клад окончательно сложился в результате последовательного пополнения омертвленного сокровища в течение продолжительного времени. В нем наслаиваются, а точнее – перемешиваются несколько «проб», разновременно взятых из обращения. Однако среди нашего материала можно назвать лишь один такой клад – Новгородский 953 г. Все остальные с 20-, 50– и даже 130-летним диапазоном к числу «скопидомских» сокровищ относить невозможно: их состав, повторяющийся в сериях близких по времени кладов, является составом самого денежного обращения тех эпох, в которые они были сокрыты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Валентин Катасонов - О проценте ссудном, подсудном, безрассудном [Хрестоматия современных проблем «денежной цивилизации»]](/books/1070056/valentin-katasonov-o-procente-ssudnom-podsudnom.webp)