Валентин Янин - Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода

- Название:Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Янин - Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода краткое содержание

Книга предназначена для нумизматов, историков, археологов и всех интересующихся нумизматикой.

В оформлении переплета использован клад монет новгородской чеканки первой половины XV в., найденный в Новгороде весной 2008 г. (фото С. В. Трояновского)

Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

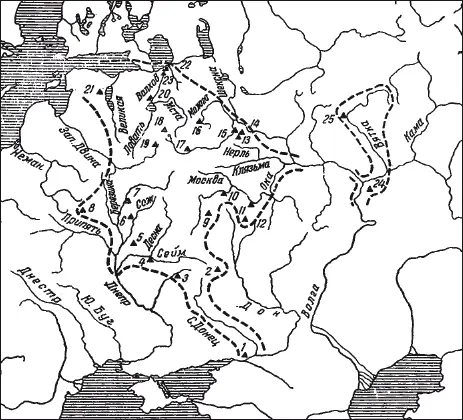

Монетное обращение на территории Восточной Европы в конце VIII – первой трети IX в.

Клады куфических монет конца VIII – первой трети IX в. и находки отдельных монет этого времени на территории Восточной Европы многочисленны и зафиксированы в различных, далеко отстоящих один от другого пунктах (рис. 5). Всего к настоящему времени мы располагаем данными о 25 монетных кладах рассматриваемого периода и более чем о 30 находках отдельных монет. Последняя цифра несколько условна, т. к. в числе отдельно поднятых монет могут оказаться и экземпляры, затерянные в более позднее время, но и одна только цифра кладов говорит сама за себя.

Рис. 5. 1 – Кривянская, 806 г.; 2 – Завалишино, 810 г.; 3 – Нижняя Сыроватка, 813 г.; 4 – Паристовский хутор; 5 – Ярыловичи, 821 г.; 6 – Литвиновичи, 824 г.; 7 – Могилев, 815 г.; 8 – Минская губ., 816 г.; 9 – Лапотково, 817 г.; 10 – Баскач; 11 – Борки, 817 г.; 12 – Скопинский у.; 13 – Сарское городище; 14 – Угодичи, 813 г.; 15 – Углич, 829 г.; 16 – Загородье, 831 г.; 17– Семенов Городок; 18 – Демянск, 825 г.; 19 – Набатово; 20 – Вылеги; 21 – Тарту; 22 – Старая Ладога, 786 г.; 23 – Княщино, 808 г.; 24 – Элмед, 821 г.; 25 – Лелеки

Стремительность, с которой восточная монета с самого начала ее проникновения в Европу распространяется на восточнославянских территориях, не может не свидетельствовать о том, что экономика восточного славянства к этому моменту испытывала сильнейшую потребность в металлических знаках обращения. Эта потребность проявилась не в отдельных районах Восточной Европы, а на всей территории расселения восточных славян.

В литературе с очень давних пор бытует мнение о том, что обилие монетных находок в Восточной Европе само по себе не может служить доказательством внутренней потребности русской экономики в монете и вызвано тем, что через славянские земли Восточной Европы пролегали пути международной транзитной торговли, осуществлявшейся силами то ли скандинавов, то ли самих восточных купцов. Подобные взгляды энергично отстаивал Н. П. Бауер, который в 1937 г. писал: «Они (норманны. – В. Я.) прошли всю Восточную Европу вдоль и поперек, их же, вероятно, и разумеет Ибн-Фадлан, говоря о руссах, что они массами накопляли дирхемы и, набрав 10 000 штук, одаривали жен своих цепями. Норманны доставляли эти же дирхемы в огромных количествах к себе на родину, а также морем в Польшу и к другим западным славянам» [178] Бауер Н. П. Денежный счет Русской Правды. С. 226.

.

Более осторожно, не называя норманнов, тезис о транзитном характере торговли как первопричине проникновения восточных монет на русские земли развивал Б. А. Романов. Объясняя происшедший в XI–XII вв. «отказ» Восточной Европы от употребления монеты, он писал, что «продолжительное бытование на территории Восточной Европы иноземных монет, бывшее результатом временного положения ее в международной торговле, не отражало внутренней потребности русской экономики в мелких металлических платежных знаках» [179] Романов Б. А. Указ. соч. С. 390.

.

Обобщение тех же взглядов содержится в труде П. И. Лященко «История народного хозяйства СССР». Согласно его построениям, «славянская эпоха, начиная с VIII в., продолжала торговое развитие страны главным образом (подчеркнуто мной. – В. Я.)… в виде транзитно-посреднической торговли между дальним Арабским Востоком, через ближайших соседей своих – хазар, и Византией, а также европейским северо-западом» [180] Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. С. 96.

. Правда, «уже с IX в. «русская» торговля начинает приобретать значение не только как транзитно-передаточная… но и как самостоятельная торговля с Византией» [181] Там же.

. Но эта торговля «шла мимо первобытного натурального хозяйства массы населения», и только новое – византийское – направление торговли «вклинивалось в это хозяйство» [182] Там же. С. 97.

. Ниже П. И. Лященко как будто «отдает должное» и роли восточной торговли, отметив, что «первобытное хозяйство (!) русских славян вовлекалось в торговлю между Западом и Востоком на северо-западе норманно-варягами, на юго-востоке хазарами» [183] Там же. С. 98.

. В обобщениях П. И. Лященко, таким образом, фигурируют и «исконная транзитность» русской восточной торговли, и норманны вместе с хазарами как организаторы и исполнители торговых операций, и особая важность торговли с Византией.

Таким образом, ставшее достоянием науки множество русских кладов послужило фактической основой для весьма увлекательного учения о большой торговле Востока и Запада. При этом оказывается, что Русь была, скорее всего, помехой на пути этой торговли. Если Русь, почва которой изобилует находками куфических монет, в самом деле не принимала деятельного и непосредственного участия в торговле с Востоком, то какое же обилие куфических монет должно быть в таком случае на землях Запада!

Изучение топографии и монетной статистики начального этапа бытования дирхема в Европе помогает лучше всего разобраться в причинах ввоза восточной монеты на Русь и определить, что же вызвало прилив восточной монеты на славянские земли – внутренняя потребность русской экономики в серебряной монете или же потребность в ней населения северо-западной Европы? Вопрос о конкретных исполнителях торговых операций тесно связан с этим основным вопросом: если монета ввозилась в Русь в первую очередь в связи с ее собственными потребностями, то норманнам возле нее почти ничего не остается делать.

К настоящему времени 25 наиболее ранним восточноевропейским кладам куфических монет конца VIII – первой трети IX в. и трем десяткам отдельных находок того же времени в Восточной Европе может быть противопоставлено в Западной Европе только 16 кладов и 13 отдельных находок. В Западной Европе, которая будто бы в основном поглощала восточную монету, в действительности оседало вдвое меньше монет, нежели на землях восточных славян. Ниже подобные соотношения количества находок будут отмечены и для более позднего времени.

Что касается роли скандинавов на этом начальном этапе торговли, то из 16 кладов конца VIII – первой трети IX в. только три обнаружены на Готланде и один в Упланде, на территории материковой Швеции. Два ранних готландских клада (783 и 812 гг.) [184] Марков А. К. Топография… С. 62. № 13; С. 74. № 115.

очень малы. В одном из них содержалось 8, в другом 11 монет. Третий датируется 824 г. [185] Там же. С. 78. № 142.

, а клад из Упланда – 825 г. [186] Там же. С. 91. № 25.

Остальные 12 западноевропейских кладов ничего общего со Скандинавией не имеют: пять из них найдены в Померании и датируются 802, 803, 816, 816 и 824 гг. [187] Там же. С. 125–129. № 35, 36, 31, 39, 47.

; три – в Восточной Пруссии и датируются 811, 814 и 818 гг. [188] Там же. С. 110–111. № 6, 4, 5.

; три в Западной Пруссии – 808, 813 и 816 гг. [189] Там же. С. 111–115. № 11, 2, 17.

; один клад 810 г. обнаружен в Мекленбурге [190] Там же. С. 133. № 15.

.

Интервал:

Закладка:

![Валентин Катасонов - О проценте ссудном, подсудном, безрассудном [Хрестоматия современных проблем «денежной цивилизации»]](/books/1070056/valentin-katasonov-o-procente-ssudnom-podsudnom.webp)