Надежда Соболева - Очерки истории российской символики. От тамги до символов государственного суверенитета

- Название:Очерки истории российской символики. От тамги до символов государственного суверенитета

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:5-9551-0150-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Соболева - Очерки истории российской символики. От тамги до символов государственного суверенитета краткое содержание

Очерки истории российской символики. От тамги до символов государственного суверенитета - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Верное, на наш взгляд, объяснение этого феномена содержится в статье М. Н. Бутырского, который замечает, что «христианское понимание земного мироустройства осмыслило сокрытие личности индивидуального носителя власти как вероятность ее принадлежности истинному царю – Богу, Христу» [44] Бутырский М. Н. Образы императорской власти на византийских монетах // Нумизматический альманах. М., № С. 20–21.

. В то же время «важность и почти сакральность (значимость) царского изображения на монетах – несомненны». Главным выразителем этой значимости является диадема или корона. Корона украшает и голову правителя на первых русских монетах, свидетельствуя об идентичности власти русского и византийского правителей, хотя в действительности (Владимир не был коронован) подобная форма изображения является не более чем претензией на идентичность.

Однако главное отличие русского правителя на златниках и сребрениках – в индивидуализации образа, которая усиливается присутствием «загадочного знака». Без него, по-видимому, не мыслился этот образ, причем вряд ли здесь главную роль играет замысел резчика.

Современные исследователи первых русских монет, оценивая их соотношение с единовременными византийскими, пишут: «Наиболее обычные в русских кладах золота конца X и первой половины XI в. золотые Василия II и Константина VIII передали в неизменном виде создававшемуся типу монеты канонический образ старшего из богов новой веры, чьему покровительству вверял себя крестившийся князь» [45] Сотникова М. П., Спасский И. Г. Указ. соч. С. 6.

. Однако почти сразу этот образ уступил свое место иному изображению, равному ему по значимости в глазах «хозяина» чекана – Владимира Святославича (первоначально знак сопровождал фигуру в короне на лицевой стороне монеты). Вряд ли речь идет о художественном приеме или о стремлении при помощи изменения типа монеты противопоставить себя византийцам. Главную роль сыграл, скорее, мировоззренческий выбор, ассоциация этого знака с глубоко укоренившимися в сознании иными представлениями о мироздании и о своем месте в нем, отличающимися от еще мало знакомых христианских идей.

Сам по себе факт использования в монетном чекане знаков, связанных с более ранними верованиями или изобразительными сюжетами предшествующего периода, не является чем-то особенным. В ранних чеканах германских народов (например, у вандалов) монетные типы, обычно подражающие Риму (погрудное изображение правителя в венке, Виктория, держащая корону, и т. д.), на оборотной стороне могут нести изображение головы лошади. На ранних англосаксонских монетах помещен дракон или змея, что объясняется влиянием местных древних верований, в которых германский бог, чудовищный Вотан (Водан – Один), носитель магической силы, играл важную роль [46] Engel A ., Serrure R . Traité de Numismatique du Moyen Age. Paris, T. P. XL, 164, 183.

.

Знак, помещенный вместо Иисуса Христа на важнейший властный атрибут, как уже отмечалось в литературе, вряд ли можно увязать исключительно с княжеским хозяйством (знак собственности). Предполагают, что в качестве знака Рюриковичей были приняты языческие и культовые символы, магическая природа которых несомненна [47] Ставиский В. И. У истоков древнерусской государственной символики // Философская и социологическая мысль. № С. 99.

. Подобные заключения базируются на результатах изучения идеологии древних обществ, которые позволили реконструировать трехчастность социальных явлений, осознаваемую людьми в эпоху складывания государств [48] См. об этом: Березкин Ю. Е . Двуглавый ягуар и жезлы начальников // Вестник Древней истории. № С. 163–164.

. В частности, индоевропейские народы различали феномены, относящиеся к господству и управлению, физической силе, к плодородию и богатству. Соответственно, деятельность правителя могла выражаться в осуществлении трех функций: магико-юридической, военной, экономической. Первая функция могла разделяться на собственно магическую и юридическую.

Возможно, раскрытие смыслового содержания знака, неразрывно связанного с таким властным действием, как выпуск монеты, расширит наши представления о ментальности древнерусского социума на ранних этапах его существования.

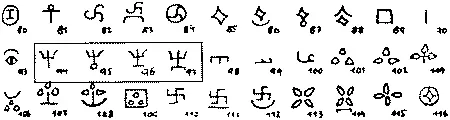

Значительную помощь в толковании монетного «трезубца» могли бы оказать аналогии, ведь идентичные по форме знаки распространены на огромном пространстве. В отдельных регионах составляются своеобразные каталоги различных знаков, в том числе тамг, графическая интерпретация которых сходна, – в Монголии, Южной Сибири, Поволжье, на Северном Кавказе, в Днепровско-Донском регионе и в современной Болгарии. Однако, обозревая территории с похожими знаками, признаешь правоту Н. П. Лихачева, подчеркивавшего, что в разное время и в разных местах могут образовываться знаки одинакового рисунка. И все же на фоне одинаковости начертаний, в том числе двузубцев и трезубцев, ученые в разных регионах выделяют разновидности тамги, которым присущ определенный символический смысл.

Исследование знаков собственности Монголии [49] Rintchen B. Les signes de proprieté chez les Mongols // Arhiv orientálni. Praha, T. ХXII. № 2-Р. 467–473.

позволило его автору выделить две группы подобных знаков: «простые» знаки-начертания и тамги, имеющие магический смысл. Автор выделяет особую тамгу, которая обозначает трон, место правителя, алтарь и имеет специфическое название. В письменных текстах (с включением названия данной тамги) отмечается, что речь идет о «ханах на троне, правителях, которые занимают престол». Исследователь подчеркивает, что имеются основания относить тамгу с подобным названием к привилегиям господствующих семей [50] Там же. С. 468.

. Графически словесному выражению, включающему обозначение данной тамги, соответствует трезубец в разных вариантах (см. рис. 3, № 94–97).

Погребальные енисейские стелы (Тува, VIII – начало IX в.), текст которых содержит эпитафии, несут изображения «геральдических знаков», как их называет автор [51] Кызласов И. Л . Рунические письменности евразийских степей. М., С. 228–230.

. Это тамги в виде трезубца. По мнению исследовавшего памятники И. Л. Кызласова, сооружение подобных стел определялось принадлежностью представителя того или иного народа (речь идет о многоэтничном Древнехакасском государстве) «к аристократическому кругу державы, его нахождением на государственной службе соответствующего уровня» [52] Там же. С. 231.

.

Интервал:

Закладка: