Надежда Соболева - Очерки истории российской символики. От тамги до символов государственного суверенитета

- Название:Очерки истории российской символики. От тамги до символов государственного суверенитета

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:5-9551-0150-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Соболева - Очерки истории российской символики. От тамги до символов государственного суверенитета краткое содержание

Очерки истории российской символики. От тамги до символов государственного суверенитета - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

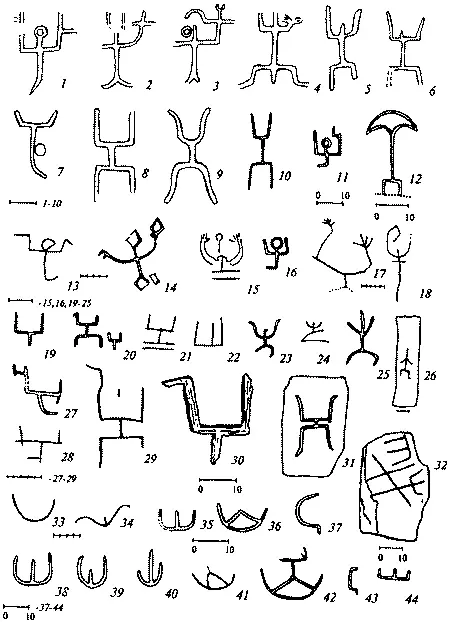

Феноменальную работу в этом направлении провела В. Е. Флерова. Предприняв первоначально формально-типологическое исследование хазарских граффити, среди которых большую часть составили тамгообразные знаки [65] Флерова В. Е. Граффити Хазарии.

, в дальнейшем она в значительной степени видоизменила свое исследование, используя систематизированные граффити при реконструкции религиозных представлений и мировоззрения народов, населявших Хазарию [66] Она же. Образы и сюжеты мифологии Хазарии. Иерусалим; М., 2001.

. Основополагающим материалом для изучения явились амулеты, однако автор рассматривает также торевтику, граффити на костяных изделиях, на кирпичах, каменных блоках, керамике. Картина символического мышления выражена, по мнению автора, в образах и знаках, причем абсолютно вероятным для Флеровой представляется переход образа в знак, по природе конвенциональный, но не теряющий от этого символического значения.

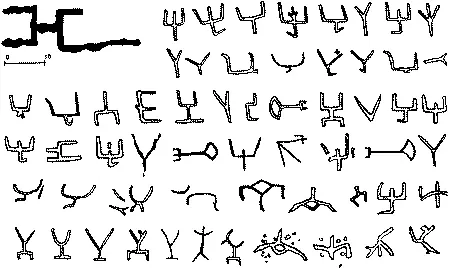

Применительно к заявленной в данной статье теме нам интересны прежде всего знаки в виде двузубца и трезубца, «являющиеся характерным признаком знаковой системы Хазарии» [67] Там же. С. 43.

.

Подчеркивая, что двузубцы и трезубцы имеют самое широкое распространение на различных предметах салтово-маяцкой культуры (в Хазарии) – на строительных остатках, керамике, костяных изделиях, пряжках, подвесках и т. д., Флерова не исключает, что они могли служить «в качестве тамги, особенно племенной или “должностной”, связанной с определенным статусом владельца, часто сопряженной и с его родовой принадлежностью…» [68] Там же. С. 54.

. Однако, не оставляя в стороне семантическую природу этих знаков, автор задается вопросом: не обусловлена ли их популярность семантической нагрузкой, например, не олицетворяют ли они верховное божество, с которым могли соотноситься?

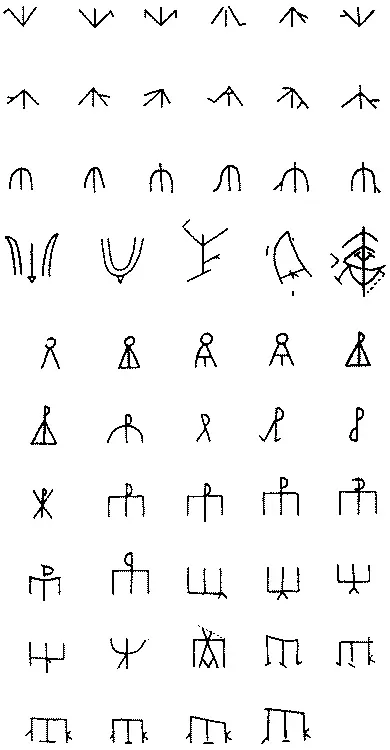

Для подобной постановки вопроса есть основания, ибо аналогом могут служить работы болгарских ученых над знаками Первого Болгарского царства. В фундаментальном труде о древних болгарах В. Бешевлиева в раздел магических знаков занесен знак «ипсилон», распространенный в областях расселения дунайских болгар и обнаруженный практически во всех крупных центрах: в Плиске, Мадаре, Преславе и т. д. Знак наносился на стены крепостей, на черепицу, изображался на металлических изделиях, керамике, амулетах, перстнях и других вещах. Он имел апотропеичное, охранительное значение, свидетельством чего, к примеру, является вырезанный знак Y на золотом перстне, найденном в Видине (Бешевлиев отмечает, что подобные перстни имели греческую надпись: «Боже, помоги»); выступал как аналог креста, сопровождая одну из древнеболгарских надписей [69] Бешевлиев В . Първобългарите. Бит и култура. София, С. 70-Еще ранее в специальных статьях В. Бешевлиев дал более подробную характеристику этому знаку, приведя многочисленные примеры его использования и описывая варианты трактовки ( Бешевлиев В. Първобългарски амулети // Известия на Народния музей Варна. Кн. IX (XXIV). С. 55–63).

. Конкретизируя свою мысль, профессор Бешевлиев подчеркнул, что у древних болгар знак IYI соответствует понятию неба, равнозначному понятию «Тенгри», означающему верховное божество.

Во всех последующих работах болгарских ученых, пишущих о древних болгарских знаках, о религии праболгар, в знак «ипсилон» – с сопровождающими его боковыми вертикальными чертами или без них – вкладывается божественный смысл.

Серьезную научную значимость имеет статья П. Петровой, в которой большое внимание уделяется раскрытию семантики знака, случаям его использования в атрибутике Первого Болгарского царства (681-1018), а также предлагаются варианты начертания знака и выявляется образная основа этого начертания [70] Петрова П . За произхода и значението на знака «ипсилон» и неговите дофонетични варианти // Старобългаристика. Vol. № С. 39–50.

. Автор исходит из установленного факта, что в протоиндийской письменности знак «ипсилон» с вертикальными чертами по бокам воплощает изображение божественных близнецов-прародителей, держащихся за ствол священного мирового дерева. Петрова подчеркивает, что географическое соседство, культурные и экономические связи, языковая близость алтайской и протоиндийской групп повлияли на ряд изобразительных феноменов, в том числе на образное выражение магическо-религиозных понятий. Подобные понятия-образы прошли большой географический и хронологический путь и воплотились у праболгар на Дунае в аналогичных знаках, которые оказались созвучными с их верованиями. (Этнографами доказано, что и в XX в. в Болгарии существовал ритуал, связанный с культом близнецов.) Автор отмечает, что в протоиндийском письме символ божественных близнецов передавал также понятие «власть» (аналог: в славянской мифологии существуют два солнечных близнеца – Даждьбог и Сварожич, сыновья бога солнца Сварога, от которых зависит человеческое существование); вместе с «ипсилоном» он формирует понятие «вождь», «царь».

В Болгарии, как подчеркивает Петрова, знак «ипсилон», существующий в нескольких вариантах (  ), языческий, рунический знак, чрезвычайно распространен в комбинации с крестом – христианским символом. Автор приводит примеры подобного совмещения. В Преславе и еще в одной местности найдены два медальона с изображением «ипсилона» с боковыми вертикальными чертами и патриаршего креста с концами в виде «ипсилона» (рис. 9). Находка свидетельствует, что «ипсилон» использовался не только в языческий период существования болгарского государства, но и после принятия христианства.

), языческий, рунический знак, чрезвычайно распространен в комбинации с крестом – христианским символом. Автор приводит примеры подобного совмещения. В Преславе и еще в одной местности найдены два медальона с изображением «ипсилона» с боковыми вертикальными чертами и патриаршего креста с концами в виде «ипсилона» (рис. 9). Находка свидетельствует, что «ипсилон» использовался не только в языческий период существования болгарского государства, но и после принятия христианства.

С П. Петровой согласны и другие болгарские исследователи, например Д. Овчаров. Он пишет, что различные памятники, в которых соединяются магические дохристианские знаки с христианским крестом, отражают сложные противоречивые изменения мировоззрения средневековой Болгарии на границе двух эпох: христианская религия медленно входила в сознание болгарского населения, сосуществуя с остатками языческих верований [71] Овчаров Д . За прабългарските амулети // Музеи и паметници на културата. № С. 12; Он же . Още веднъж за старобългарските знаци-тамги // Овчаров Д. Прабългарската религия. Произход и същност. София, С. 117 и след.

. Профессор Бешевлиев приводит пример изображения раннеболгарского языческого знака (  ) на стене церкви Богородицы XIV в.

) на стене церкви Богородицы XIV в. [72] Бешевлиев В. Първобългарски амулети. С. 62.

Множество крестов с концами в виде трезубых знаков, подобных «ипсилону», вырезано в христианское время на каменных стенах, кирпичах, черепице.

Интервал:

Закладка: