Коллектив авторов - Москва. История районов

- Название:Москва. История районов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-086521-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Москва. История районов краткое содержание

Москва. История районов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Часовня на месте церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Столешниках

Москва к началу XVII в. обладала четырьмя линиями укреплений – Кремлем, Китай-городом, Белым городом и Земляным городом. В их стенах находилось около трех десятков проездных воротных башен, которым требовалась охрана. Эти стражи назывались воротниками. Впрочем, в литературе было выдвинуто и другое объяснение основного занятия воротников: «воротом» назывался щит для защиты орудийной прислуги, а «воротниками» – те, кто его поднимал перед выстрелом.

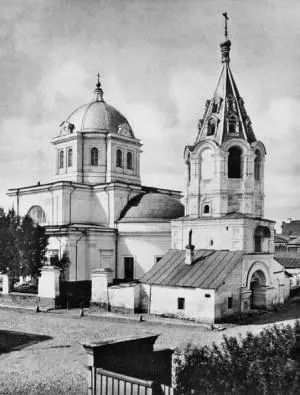

Церковь Пимена Великого в Старых Воротниках в XIX в.

Вновь поступавшие на эту службу приводились «к вере» и с них снималась особая поручная запись: «никакой казны не покрасть и хитрости не учинить и не пить и не бражничать и с воровскими людьми не знаться и великому государю не изменить». Понятно, что селились они для удобства службы в одном месте. Приходской для них была церковь Святого Пимена «в Старых Воротниках», деревянное здание которой известно с конца XVI в., а каменное – с 1682 г. Редкое для московских храмов посвящение приходской церкви воротников святому Пимену некоторые исследователи объясняли тем, что в день памяти этого святого 27 августа 1382 г. в Москве «отворили врата градские» Тохтамышу, и он сжег город. Как бы в напоминание этого события главный храм этой слободы носил данное посвящение. Но данное предположение, на наш взгляд, не более чем домысел. Позднее слобода воротников была переведена отсюда еще дальше, к границам тогдашнего города – там, где позже возникает слобода Новые Воротники.

Церковь Пимена Великого в Новых Воротниках.Современный вид

Между нынешними Малой Дмитровкой и Цветным бульваром, южнее Каретных переулков, у Петровских ворот стены Белого города в XVII в. находилась крупная стрелецкая слобода, в которой насчитывалось до 1000 дворов. В память о том, что здесь в XVII в. располагался стрелецкий полк полковника Никифора Колобова, в 1922 г. были названы 1, 2 и 3-й Колобовские переулки. Приходской церковью здешних стрельцов была Знаменская церковь, упоминаемая в источниках как деревянная с 1635 г. В камне она была перестроена в 1676–1681 гг. Еще одной церковью здесь был храм Спаса Преображения «на Песках, в стрелецкой слободе за Петровскими воротами», находившийся в нынешнем Большом Каретном переулке. Впервые в документах он упоминается с 1621 г., хотя, вероятно, существовал уже в XVI в. В 1657 г. он значится деревянным, хотя по соседству возводился уже каменный.

Извозничья биржа.Литография А. О. Орловского. Начало XIX в.

За пределами Земляного города в XVII в. тянулись пригородные слободы. Одной из них была Тверская ямская слобода. Ее возникновение относится ко второй половине XVI в., когда за пределами Деревянного города, у его Тверских ворот, была поселена целая слобода ямщиков, главной повинностью которых было обслуживание дороги, соединяющей Москву с Тверью и Новгородом. С течением времени слобода все более и более увеличивалась в своих размерах: если в 1638 г. в ней насчитывалось 65 дворов, то в 1652 г. – 96, а в 1686 г. – уже 107. Поселение здесь формировалось вдоль главной дороги длинными параллельными порядками домов. Эти улицы получили названия Тверских-Ямских под разными номерами. И хотя со временем город все более и более надвигался на слободу, захватывая под застройку все новые и новые участки, слободской характер жизни здесь сохранялся очень долго – даже после того, как Камер-Коллежский вал очертил новые границы Москвы. И лишь только после пожара 1812 г., когда этот район сгорел полностью, эти места превратились в обычную часть города.

Храм Спаса Преображения на Песках в Каретном ряду

Происхождение названия местности, расположенной между семейством Тверских-Ямских и Новослободской улицей – Миусы, имеет много толкований, но все они недостаточно достоверны. Единственное, что нам точно известно, – впервые это название появляется лишь в XVIII в. После прокладки Камер-Коллежского вала эти места оказались в черте Москвы, но долгое время не застраивались и служили для выпаса скота и пашни. Застройка началась здесь лишь во второй половине XIX в. Со временем тут образовалась большая площадь с лавками, торгующими лесными строительными материалами. Середину ее занимала огромная глубокая лужа, под стать знаменитой миргородской, прославленной Н. В. Гоголем, в которой также застревали экипажи. В конце XIX в. городская управа решила отдать часть здешней территории под устройство Миусского парка конно-железных дорог. Это обстоятельство позволяет нам рассказать об истории общественного транспорта в столице.

Здание бывшего Миусского парка конно-железных дорог

Расширение территории Москвы со всей остротой поставило перед городскими властями проблему необходимости создания общественного транспорта. Первым его видом стали так называемые «линейки», учрежденные в сентябре 1847 г. Это название произошло от того, что они представляли собой летние и зимние экипажи для 6–10 пассажиров с сиденьями по бокам. Пассажиры сидели в них лицом к тротуару, размещаясь как бы «по линейке». Официально же зимние экипажи назывались «общественными санями». Экипажи были крытыми, и в каждый из них запрягались 2–3 лошади. «Линейки» курсировали от центра города до застав, а летом их маршруты продлевались до Останкина, Сокольников, Петровского парка и других мест загородных прогулок москвичей. Первая стоянка «линеек» находилась на Красной площади, а затем была перенесена к Ильинским воротам.

Конка у Рязанского вокзала. 1902 г.

Но уже сравнительно скоро возник вопрос о замене «линеек» новым, более удобным видом общественного транспорта. Им стала конка, или конно-железная городская дорога. И хотя предложение о строительстве линии конки обсуждалось на заседании Городской думы еще в 1863 г., фактически конка появилась в Москве в 1872 г. к открытию Политехнической выставки. Первая линия была проложена от Брестского вокзала до Воскресенских ворот на Красной площади. Тогда же началось и строительство Миусского парка, который открылся в августе 1874 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: