Коллектив авторов - Москва. История районов

- Название:Москва. История районов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-086521-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Москва. История районов краткое содержание

Москва. История районов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

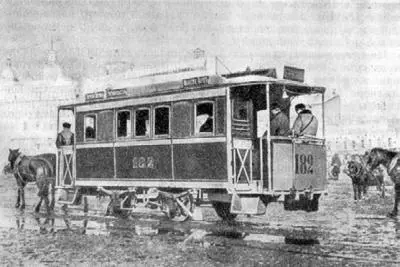

Вагон конно-железной дороги

Успех нового начинания среди москвичей был очевиден. В 1875 г. создается «Первое общество конно-железных дорог в Москве», а в 1885 г. организована бельгийская компания «Главное общество конно-железных дорог». Эти организации построили линии конки по Бульварному и Садовому кольцу, проложили маршруты от центральной части города к его окраинам – на Воробьевы горы, в Дорогомилово, к Бутыркам. В 1880-х г. она стала основным видом городского транспорта в Москве. В середине 90-х гг. XIX в. конка перевозила в год до 25 млн пассажиров. К 1900 г. сеть конно-железных дорог в городе составила 90 км, а на линиях курсировали 2412 вагонов. Но уже в конце XIX в. конку сменяет трамвай. В связи с этим в начале XX в. меняется и профиль Миусского конного парка. Постройка трамвая первой очереди началась в 1903 г. и продолжалась пять лет. Но уже через год было открыто движение на некоторых участках, которые обслуживал Миусский парк. 22 сентября 1904 г. в парке состоялось открытие городской трамвайной линии – Марьинской (от Сухаревой башни до Марьиной Рощи). Через несколько дней вошла в строй Вокзальная линия (от Тверской заставы до Сухаревки), а еще через месяц – Петровская линия городского трамвая (от Страстной площади до Петровского дворца). Современная Долгоруковская улица, идущая от Садового кольца на север к Дмитровскому шоссе, в старину называлась Новослободской, по бывшей здесь когда-то Новой Дмитровской слободе, образовавшейся неподалеку от старой Дмитровской слободы (последняя находилась в пределах Земляного города). Она была выселком из нее и в обиходной речи часто именовалась просто Новой слободой. На своей главной улице слобожане выстроили церковь Николы Чудотворца, первое упоминание которой относится еще к XVI в., когда она была деревянной. Это обстоятельство заставляет предположить, что здесь были поселены жители удельного Дмитрова, оказавшиеся в Москве в результате «перебора» двора у дмитровских удельных князей. Слобода существовала здесь вплоть до первой половины XVIII в., когда к этому времени оказалась в пределах Камер-Коллежского вала, определившего новую границу Москвы. К этому времени Никольский храм был перестроен в камне. Его строительство затянулось на много лет – его начали в 1672 г., а закончили лишь к 1712 г. Церковь примечательна тем, что именно ее изобразил на своей картине «Боярыня Морозова» В. И. Суриков, живший неподалеку от нее. О названии слободы ныне напоминают лишь Новослободская улица – часть Камер-Коллежского вала, и одноименная станция метро.

По соседству расположились Сущевские улица, вал и переулок, напоминающие о существовании здесь села Сущево, которое впервые упоминается в 1433 г. в духовной грамоте князя Юрия Дмитриевича Галицкого: «А из московских сел даю сыну своему Дмитрею… селце, что у города, Сущевьское…»

Фрагмент картины «Боярыня Морозова» В. И. Сурикова

Но Дмитрий Юрьевич Шемяка недолго владел этим селом. После его поражения в феодальной войне второй четверти XV в. все его владения были конфискованы великим князем, и в следующий раз Сущево упоминается в завещании 1461 г. Василия Темного, отдавшего его своему сыну Андрею. Центром села являлась деревянная церковь Казанской иконы Божьей матери, документально известная с 1625 г. По некоторым данным, в XVI в. ранее здесь стоял храм Иоанна Предтечи, сгоревший в Смутное время. Новую церковь выстроили в 70 саженях от старого места, уже во имя Николы Чудотворца. В 1682–1685 гг. «тщанием приходских людей» она была перестроена в камне и получила посвящение во имя Казанской иконы Божьей матери. Храм был выстроен с употреблением части могильных плит с погоста древней церкви. В 1930-е гг. он был уничтожен.

Несмотря на то что владения села простирались на довольно значительное расстояние между Дмитровской и Троицкой дорогами, население Сущева было очень невелико: по данным 1632 г., здесь насчитывался всего 21 двор. В этот период старое село фактически уже вошло в состав города и превратилось в Сущевскую слободу. Это обстоятельство привело к довольно быстрому увеличению поселения, и из Сущевской слободы в конце XVII в. выделяется Новая Сущевская слобода. Ее приходским храмом была церковь Тихвинской иконы Божьей Матери, выстроенная купцом Иваном Федоровичем Викторовым в 1694 г. Это позволяет довольно точно локализовать ее место по современным Тихвинской улице и переулку.

Нововоротниковский переулок напоминает о Новых Воротниках – слободе воротников, охранявших многочисленные московские ворота.

На землях села Сущева воротники появляются в 1658 г. В этот период успехи русского оружия в войне с Польшей сменяются неудачами, и московское правительство вынуждено было задуматься укреплением обороны столицы. Очевидно, именно с этой целью и было проведено переселение части воротников ближе к укреплениям Земляного города. На новом месте они к 1672 г. образовали слободу и выстроили Троицкую церковь с приделом Святого Пимена. Тот факт, что здесь до сих пор известен Пименовский тупик, а до 1929 г. Краснопролетарская улица именовалась Пименовской, позволяет довольно точно очертить границы этого поселения.

Мещанский

Церковь Николы в Звонарях

Свое название этот московский район получил по Мещанской слободе, располагавшейся в начале нынешнего проспекта Мира, и улице Гиляровского (ранее они именовались 1-й и 2-й Мещанскими). Ее история восходит ко второй половине XVII в., когда в результате русско-польской войны в Москве появилось много пленных и насильственно переселенных с захваченных территорий в Россию людей. После заключения Андрусовского перемирия 1677 г. многие из них возвратились обратно, но некоторые пожелали остаться. В Москве их стали расселять в особой слободе, названной Мещанской, от польского слова mieszczanin, т. е. горожанин. Для слободы отвели выгонную городскую землю за Сретенскими воротами Земляного города, а также отрезали часть угодий у соседних Напрудной и Троицкой слобод. До этого здесь располагалось стрельбище для пушечной стрельбы. Земля передавалась мещанам безвозмездно, а за постройки, которые оказались на отведенной земле, они должны были платить прежним владельцам. Наделение землей от казны вело за собой ограничение права распоряжения земельным участком: мещанин мог продать, заложить, обменять только дворовое строение, а землю мог уступить только обитателю Мещанской слободы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: