Наталия Гречук - Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников

- Название:Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05533-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Гречук - Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников краткое содержание

Интересны и короткие рассказы, сопровождающие эти архивные снимки. Материал для них автор разыскивала в петербургских газетах и журналах вековой давности и в еще более старинных книгах и документах. А факты и детали старалась выбирать такие, которые мало, а то и совсем не были известны любителям и знатокам истории города на Неве.

Книгу можно читать в любом порядке: хоть с начала, хоть с середины, а то и вовсе с конца книги. Это как с калейдоскопом: в одну ли сторону повернешь, в другую, а сложится цельная картинка.

Автором большинства снимков в этой книге является знаменитый фотолетописец петербургской жизни на рубеже XIX–XX веков Карл Карлович Булла. Есть там также работы его сыновей Александра и Виктора, которые в свое время и передали архив отца городу.

Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Объяснялось все просто: на установку рекламы достаточно было разрешения одной лишь полицейской власти, которая смотрела единственно с цензурной точки зрения. Петербургские архитекторы и художники взывали: нужно охранять город от рекламного безвкусия, иначе «все, пожалуй, привыкнут и начнут считать это новым искусством»…

Интересный факт – старые вывески и после революции все еще оставались в нашем городе. Лишь в конце 1920 года газета «Жизнь искусства» сообщила, что в Петрограде началось «уничтожение наружных уличных эмблем прежнего капиталистического строя». (Она же отметила, однако, умных людей «из совета 2-го района», которые решили сохранить для истории рекламу, имеющую «художественное или бытовое значение».)

Так что, надо полагать, город некоторое время жил без вывесок – пока на смену старым не пришли новые. Свято место пусто не бывает…

«Для дворового обереганья»

Хозяин «местности»

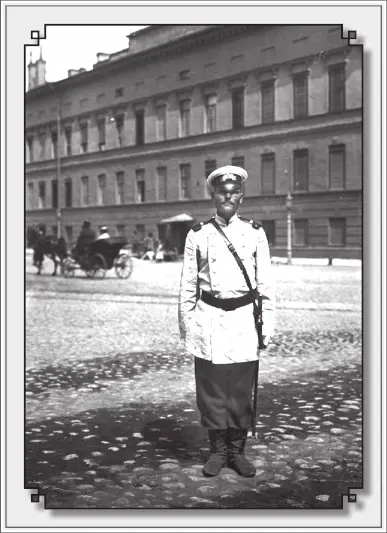

«Запасные нижние чины, не моложе 25 лет от роду и ростом не ниже 2 арш. 6 верш., желающие поступить на службу в ГОРОДОВЫЕ С.-Петербургской столичной полиции на жалованье в 360 рублей в год, могут являться ежедневно от 9 час. до 10 час. дня к Начальнику Полицейского резерва, в здание Александро-Невской части (Гончарная, 6) с документами и аттестатами».

Это объявление в «Ведомостях Санкт-Петербургского градоначальства», видимо, прочел в свое время и городовой, запечатленный на снимке. Ростом он был уж точно не ниже 170 см, телосложение имел крепкое, здоровье хорошее, читать и писать наверняка умел… Взяв два рекомендательных письма от прежнего полкового начальства и вытащив из сундучка свидетельство об окончании трех классов земской школы, подал прошение на имя градоначальника: «Имею честь покорнейше просить Ваше Высокоблагородие определить меня на названную должность…».

Прежде чем стать на пост на одной из столичных улиц, где и попался наш городовой на глаза фотографу, прошел он учебу в школе Полицейского резерва. Здесь его научили кому, как и при каких обстоятельствах отдавать честь, как вести себя с законопослушными обывателями и как с преступниками. Главное же, надо было раз и навсегда запомнить насчитывающий семь десятков пунктов список обязанностей, изложенных в специальной инструкции.

Инструкция эта определяла городового как «блюстителя порядка и благочиния, оберегающего личность и собственность каждого». Надзору его вверялась «определенная местность» – участок, в пределах которого он должен был знать все храмы, присутственные места, аптеки, больницы, родильные приюты, гостиницы и постоялые дворы, все улицы, все дома на них, с чердаками и подвалами, и дворы, с входами и выходами. И само собой разумеется, всех домовладельцев по фамилии, а дворников в лицо… Но особой трудности в том не было, поскольку на вверенном ему участке городовой и квартировал: иначе не полагалось. Жилье городовых, между прочим, оплачивалось из городского бюджета, а казна платила им жалованье и обмундировывала.

Городовой был в некотором смысле первым начальником на своей территории. От домовладельцев требовал, чтобы с дворов вовремя вывозился мусор. От дворников – чтобы те летом к пяти утра, а зимою к семи чисто подметали тротуары и по сезону либо поливали их водою от пыли, либо скалывали с них лед и посыпали песком. От жильцов – чтобы на балконах не сушились ковры и белье, а на подоконниках снаружи не стояли цветочные горшки, не дай бог, упадут!

Надо еще сказать, что функции, так сказать, современного участкового милиционера городовой совмещал с обязанностями постового. Дежуря на улице, он мог остановить дозволяющих себе слишком скорую езду, при большом движении транспорта помогал переходить дорогу женщинам, детям и престарелым (все это тоже регламентировалось соответствующими пунктами инструкции!). И выходил городовой на пост обязательно при всех имеющихся у него орденах и медалях…

Все столичные городовые были вооружены. У них имелся револьвер, казацкая нагайка и шашка драгунского образца. После памятных событий 1905 года выяснилась нужда в таком средстве защиты, как специальные доспехи.

Разработанный капитаном А.А. Чемерзиным «защитный панцирь» стал прообразом современного бронежилета. «Панцирь» испытали в 1906 году, и при стрельбе в него из трехлинейки, маузера, браунинга и нагана он показал хорошие качества. Но в ношении был не слишком удобен, да и дороговат для того, чтобы широко использоваться в полиции. Более пригодную («подвижный, вес 16–18 фунтов») конструкцию «панциря», по информации журнала «Вестник полиции», предложили полицмейстер 4-го отделения полковник В.Ф. Галле и командир полицейской роты капитан Задорновский. Изготавливать эти доспехи стали в мастерских Дома трудолюбия, что помещался на Обводном канале, 145…

Какой бы хлопотной ни была служба столичных городовых, а они очень держались за свое место и служили по многу лет. Уже упомянутый «Вестник полиции» поместил в 1908 году фотографии «служащих и поныне» Гавриила Семенова, поступившего в городовые в 1866 году, и Пуда Степанова, пришедшего на службу в 1871-м.

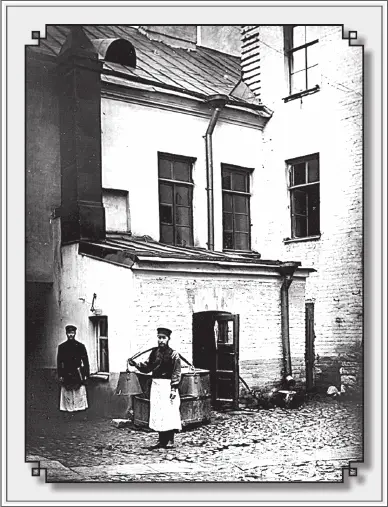

«Для дворового обереганья»

Герои этих двух старых снимков – дворник и швейцар, фигуры в любом городе, можно сказать, непременные. А в старом столичном Петербурге еще и значительные.

Дворнику даже посвящена специальная статья в «Русской энциклопедии», выходившей в начале прошлого века. Оказывается, они появились на Руси еще в XVI веке и назначены были «для дворового обереганья».

«Дворовое обереганье» предполагало немало обязанностей. Самая традиционная, дошедшая и до нашего времени, – убирать улицу. Когда-то за этим строго следил сам градоначальник. «При ежедневных объездах города мною усматривается, что дворники, производя чистку тротуаров от снега и ледяных налетов, не скалывают таковых окончательно до камня и ограничиваются засыпкою песком, почему движение публики по тротуарам крайне затруднительно и до некоторой степени небезопасно», – это генерал-майор Н.В. Клейгельс устраивает разнос на страницах «Ведомостей Санкт-Петербургского градоначальства и столичной полиции» в феврале 1896 года. Способы уборки снега у нас, кажется, остаются неизменными во все времена. В заметках побывавшего полтора века назад в Петербурге француза Теофиля Готье читаем: «Вооруженные широкими лопатами дворники очищали перед дверями тротуар и бросали снег на мостовую, точно щебенку на насыпную дорогу». Знакомая картина?

Вменялось также означенным «оберегателям» следить, чтобы не находились без присмотра малолетние дети на улице: таковых нужно было немедленно отвести к родителям. А ежели в каком окне близко к краю стоит горшок с цветами или бутылка, то потребовать от жильца убрать сии предметы подальше от греха. И кому-то в доме дров принести или воды натаскать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: