Наталия Гречук - Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников

- Название:Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05533-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Гречук - Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников краткое содержание

Интересны и короткие рассказы, сопровождающие эти архивные снимки. Материал для них автор разыскивала в петербургских газетах и журналах вековой давности и в еще более старинных книгах и документах. А факты и детали старалась выбирать такие, которые мало, а то и совсем не были известны любителям и знатокам истории города на Неве.

Книгу можно читать в любом порядке: хоть с начала, хоть с середины, а то и вовсе с конца книги. Это как с калейдоскопом: в одну ли сторону повернешь, в другую, а сложится цельная картинка.

Автором большинства снимков в этой книге является знаменитый фотолетописец петербургской жизни на рубеже XIX–XX веков Карл Карлович Булла. Есть там также работы его сыновей Александра и Виктора, которые в свое время и передали архив отца городу.

Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Слава богу, Общество садоводства и столичные власти не дали г-ну годебскому заслонить Адмиралтейство своим творением.

В 1876 году стали строить в саду более скромный фонтан, по проекту архитектора городской Управы А.Р. Гешвенда. Подряд на работу взял некий Овчинников и растянул ее на три года. Да и работал с браком, так что пришлось уже по ходу дела браться за ремонт. Несколько гласных даже потребовали привлечь к суду не самого Овчинникова, правда, а начальника технического отделения Управы… Но в общем фонтан получился красивый, мы с вами можем это подтвердить. Первыми же полюбовались им все те же требовательные гласные, специально пришедшие в сад в субботнее утро 13 октября 1879 года, чтобы произвести «окончательную пробу».

…Александровский сад быстро вошел в разряд элитных столичных садов. Публика там дышала воздухом благородная; кто не хотел гулять пешком, мог нанять кресло на колесах с катальщиком за 50 копеек в час. «Новое время» даже позволило себе однажды возмутиться: «Было бы очень желательно, чтобы лица, заведующие Летним и Александровским садами, объяснили, на каком основании запрещается вход в эти сады лицам простого звания, одетым, как выражается полиция, по-деревенски?»

Впрочем, в начале XX века, когда делался этот снимок, Александровский сад стал демократичнее. А потом он даже и зваться стал Садом трудящихся, как Невский – проспектом 25-го Октября, а арка Главного штаба – аркой Красной армии…

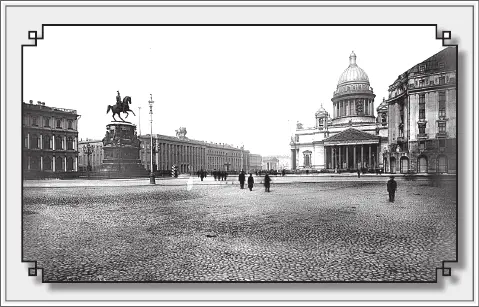

Сквер от штабс-капитана

Мы так привыкли к виду многих заповедных уголков нашего города, что кажется, будто были они такими, а не иными, всегда. Вот и Исаакиевскую площадь без сквера перед собором представить себе трудно. Однако было время, когда пространство между Мариинским дворцом и Исаакием являло собою замощенный пустырь…

В феврале 1860 года в «Ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции» появилось объявление от правления 1-го округа путей сообщения: вызывались желающие взять подряд на устройство сквера на Мариинской площади. (Позже часть ее, от открытого в 1859 году памятника Николаю I до собора, стала зваться Исаакиевской.) Приглашение много раз повторять не потребовалось. Желающие нашлись. Штабс-капитан Ратьков взял на себя земляные работы с разбивкою дорожек и клумб, а заводчик с музыкальной фамилией Шопен вызвался изготовить для сквера чугунные ограду и скамейки… К делу приступить они готовы были незамедлительно, сразу «по стаянии снега», чтобы окончить работы уже к лету.

И вот: «Сегодня, 16-го июня, открыт для публики Исаакиевский сквер». Однако петербуржцы, прочитавшие это сообщение, были разочарованы: оказалось, оповестившая об открытии сквера «Северная пчела» полетела впереди событий. Пришлось ей давать поправку: «Предположенное вчера открытие для публики Исаакиевского сквера отложено на несколько дней». Но открыли его только 19 июля и сразу от Министерства путей сообщения передали городу. В июле же Александр II высочайше повелел именовать новый сквер Исаакиевским. Представлял тот собою правильный четырехугольник с дорожками и газонами, правда, без обещанных цветочного киоска и фонтана. Окружала его красивая решетка с пятью калитками. Снаружи шли «плитные» тротуары с торцовыми переходами к соседним домам. Уже через четыре года, по словам «Русского инвалида», сквер «потерял свой пустынный грустный характер», превратившись в «молодой зеленистый сад». Его стали считать одним из украшений столицы, там всегда было много гуляющих, дети играли в песке…

Летом 1865 года старшина петербургских личных дворян и почетных граждан Н.Д. Быков взял на себя работы по благоустройству сквера. Он докладывал Думе, сколько посадил там новых деревьев и кустов и каких пород, сколько привез песка «парголовского, так как крупный и не дает пыли, для игры детей удобен и здоров, как о том утверждают многие доктора». Эти быковские деревья и вызвали потом на свет проблему, которую по обыкновению несколько лет решали городские власти, пока, наконец, не покончили с ней.

А суть дела была в следующем. Весной 1908 года градоначальник Д.В. Драчевский писал городскому голове Н.А. Резцову: «Исаакиевский собор составляет безусловно выдающийся исторический памятник блестящей эпохи минувших царствований… К сожалению, от храма не получается цельности подобающего ему художественного впечатления, так как он закрыт от зрителей разросшимися деревьями сквера… Деревья в нем растут как в лесу».

Драчевский потребовал их вырубить, устроить в сквере цветник и даже не пожалел на то имеющиеся в его личном градоначальническом фонде деньги.

Голова сообщил об этом требовании Управе и Думе. Те возразили, что в свое время поручали Быкову посадку деревьев не просто так, а выполняя повеление Александра II, который обратил внимание на «недостаточность их числа». «Имелось в виду предоставить публике тенистое место для отдыха и прогулки». Так что, посчитали думцы с управцами, сад как нельзя лучше отвечает назначенным целям «с практической стороны». Кроме того, деревья закрывают собор всего каких-то четыре месяца в году, и при том что в городе и так «бедно с растительностью», стоит ли еще и уничтожать ее сознательно…

Но от градоначальника и в 1909–1910 годах продолжали поступать те же требовательные послания. В Думе их или игнорировали или вяло обсуждали. Сопротивление думцев поддержала общественность. В журнале «Зодчий» в 1910 году опубликовали несколько заметок в защиту существующего сквера…

Но все они были обречены на поражение.

«Вырубили Исаакиевский сквер», – печально констатировала «Русская художественная летопись» в ноябре 1912 года. Официально это называлось переустройством. Уничтожили не только деревья, но и старые чугунные шопеновские решетки, заменив их ограждением из железных труб. Зато Исаакиевский собор стал виден от самого Мариинского дворца, о чем свидетельствует снимок, сделанный в том же самом 1912-м…

Иждивением купцов

«На площади противу нового Михайловского дворца устроивается род Лондонского сквера (square). Обширное пространство окружено красивою чугунною решеткою, а в средине делаются дорожки и будут посажены деревья…»

Такую информацию напечатали в «Северной пчеле» в сентябре 1827 года. Из нее можно понять, что устраиваемый «род Лондонского сквера» был в новинку для северной столицы, недаром газета дала в скобочках, на всякий случай, пояснение по-английски.

Но спустя время скверы один за другим появляются на петербургских площадях. И что интересно, разбиваются они не только стараниями городских властей, но и иждивением, как тогда выражались, отдельных столичных обывателей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: