Наталия Гречук - Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников

- Название:Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05533-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Гречук - Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников краткое содержание

Интересны и короткие рассказы, сопровождающие эти архивные снимки. Материал для них автор разыскивала в петербургских газетах и журналах вековой давности и в еще более старинных книгах и документах. А факты и детали старалась выбирать такие, которые мало, а то и совсем не были известны любителям и знатокам истории города на Неве.

Книгу можно читать в любом порядке: хоть с начала, хоть с середины, а то и вовсе с конца книги. Это как с калейдоскопом: в одну ли сторону повернешь, в другую, а сложится цельная картинка.

Автором большинства снимков в этой книге является знаменитый фотолетописец петербургской жизни на рубеже XIX–XX веков Карл Карлович Булла. Есть там также работы его сыновей Александра и Виктора, которые в свое время и передали архив отца городу.

Петербург. Застывшие мгновения. История города в фотографиях Карла Буллы и его современников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Еще писали газеты в разные годы и о проводимых в саду лотереях-аллегри, о концертах полковой музыки, о благотворительных базарах и праздничных гуляньях. Кстати, в начале ушедшего века устроители развлечений в саду так вошли во вкус, что даже предложили было вырубить в нем часть деревьев, чтобы построить скетинг-ринк. Хорошо, вступилось за сад только организовавшееся тогда Общество охраны памятников старины…

Одно из таких гуляний традиционно устраивалось здесь в Духов день – первый понедельник после Троицы. Интересно же оно тем, что в историю Летнего сада вошло как «смотрины невест». Да, с той самой поры, как купцы по милости Елизаветы были допущены в Летний сад, стали они в Духов день приводить сюда своих дочек на показ потенциальным женихам. Здесь, «под столетними липами», те стояли «нежные, как едва распустившаяся лилия, томные, как майская ночь на Севере, стройные, как царскосельский тополь, богатые дарами природы и торговых оборотов»… (Так живописала картину «Северная пчела» в 1838 году.)

Столичные газеты утверждали, что обычай этот не вывелся даже и в начале XX века; будто девицы на выданье все так же отправлялись в Духов день в Летний сад, себя показать и жениха присмотреть…

«Сад Таврической прекрасной»

Сад Таврической прекрасной!

Как люблю в тебе я быть,

Хоть тоски моей ужасной

И не можешь истребить.

Это стихотворение, написанное теперь забытым поэтом Александром Измайловым, весьма подходящий зачин к этому рассказу.

Жаль только не спросить уже автора, сочинившего его в 1804 году: как это он тогда гулял в чужих-то владениях? Ведь для публики Таврический сад был открыт только в 1861 году.

«По Высочайшему повелению, – писала тогда «Северная пчела», – с 24-го сего июля Таврический сад, за исключением оранжереи и фруктового сада, открыт для общественного гулянья… Вход в сад назначен с Таврической улицы, чрез так называемый Государев дворик».

В разрешении «общественного гулянья» была одна тонкость. Хозяином сада было Министерство императорского двора, и потому публика тут прогуливалась немногочисленная и особая. Каждый раз, открывая с 1 мая «сезон», министерство через «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства» уведомляло: «Доступ в сад всем нижним чинам, чернорабочим и лицам, находящимся в нетрезвом виде, воспрещен». А как же иначе, если в Таврический сад, случалось, захаживали члены царской семьи! О том сообщал, к примеру, журнал «Воскресный досуг», рассказывая в 1865 году о таком истинно русском развлечении, как ледяные горы. «Красивейшие бывают всегда в Таврическом саду, где катается иногда и императорская фамилия». (И, между прочим, замечая: «В гигиеническом отношении врачи осуждают наши народные забавы гор и качелей. Замирание сердца, ощущаемое всегда при этом и считающееся особенным удовольствием, производит часто аневризмы».)

«Министерское» положение сада вызвано было тем, что изначальной его функцией являлось снабжение царского двора свежими овощами и фруктами во всякое время года. На всю столицу славился он своими теплицами и оранжереями. (Объявление, данное в «Ведомостях Санкт-Петербургского градоначальства и Санкт-Петербургской городской полиции» 13 марта 1870 года: «Строительная контора министерства Императорского Двора вызывает желающих принять на себя производство следующих работ по Таврическому саду: перестройку ананасной оранжереи – 4149 рублей, постройку односторонней оранжереи – 4973 рубля, постройку парников – 1983 рубля».)

…И все-таки с годами сад постепенно терял свою привилегированность. Его стали обживать дети, любители верховой езды, попечители о народной трезвости… Это обстоятельство однажды даже привело газету «Новое время» к мысли, что Таврическому саду пришел конец. Весной 1914 года она заявила читателям, что сад «доживает свои последние дни». «Началось с того, что значительную часть его территории заняло своими постройками попечительство о народной трезвости. Затем понадобилось зачем-то вырубить старые тенистые деревья… Общество лаунтеннисистов, не довольствуясь выстроенным несколько лет назад домом, теперь сгородило какой-то нелепый помост…

Потом явилось другое общество – садоводства, на опушке сада воздвигло огромное кирпичное здание…»

Кстати, садоводы стали, пожалуй, самыми активными обитателями Таврического. Они регулярно устраивали здесь выставки своих, как тогда выражались, произведений.

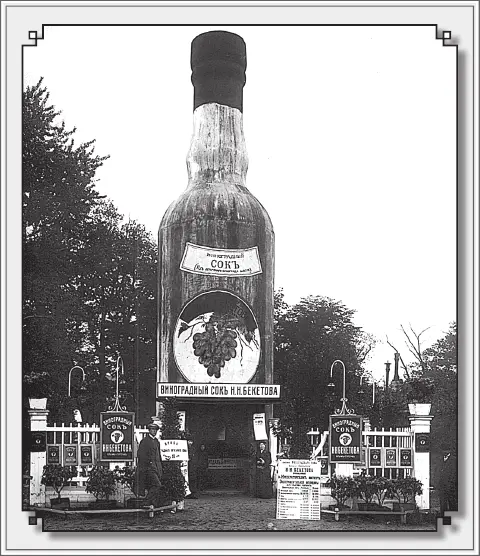

На этой фотографии 1914 года – павильон одной из таких выставок. Башня-бутыль рекламирует целительный виноградный сок Н.Н. Бекетова, из крымского «лечебного» сорта шасла. На большом щите у входа представлены для доказательства результаты анализа, произведенного в Императорском институте экспериментальной медицины. Посетитель мог и лично убедиться в отменности лечебного сока Бекетова, выпив за гривенник стаканчик…

Интересно, что тот же самый заголовок, что и в «Новом времени» – «Конец Таврического сада» – был повторен другой газетой и в другие времена. Правда, заметка в вечерней «Красной газете» за 21 мая 1932 года дышала оптимизмом: «На его месте растет фабрика культуры и отдыха». Старый сад, сообщала газета, превращается в парк культуры и отдыха имени 1-й пятилетки. Здесь будут работать цирк шапито, эстрадный театр на полторы тысячи мест, звуковое кино, клуб с затейниками… Из клуба пойдет «сплошной агитационный поток лозунгов по магистральным аллеям парка», так что пройтись можно будет по Аллее ударников или Аллее молодежи…

Но вернемся опять к стихам Александра Измайлова, когда-то объяснившегося в любви Таврическому саду.

Только лишь одной природы

Ты имеешь красоты,

Просто все в тебе: и воды,

И деревья, и цветы.

За два с лишним века существования сада человеческие руки многократно подвергали его переделкам, а все равно большей красоты, чем дана ему природой, не добиться…

Для отдохновения и прогулок

Эти двое на фотографии – молодые «боярин» с «холопом» – участники маскарада, устроенного на Рождество 1899 года членами Петербургского общества любителей бега на коньках. Такие их праздники традиционно проходили в Юсуповом саду. История же самого сада весьма интересна.

По его имени не стоит труда догадаться, что когда-то был он владением частным, принадлежавшим в свое время князьям Юсуповым. Однако 10 октября 1810 года по купчей крепости отошел сад со всеми строениями Министерству путей сообщения, которое сделало его своей резиденцией. Тем не менее обиходное название – Юсупов – сохранил.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: