Сергей Ильин - Экономическая история России

- Название:Экономическая история России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ильин - Экономическая история России краткое содержание

Экономическая история России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Торговля и купеческий капитал

Торговля в средние века была большой движущей силой, которая расширяла горизонты рыночных отношений и денежного хозяйства. Она являлась важным средством установления международных связей. В развитый период средних веков появляются первые признаки того, что мы называем внутренним рынком. Отдельные области, ранее замкнутые в себе, начинают соединяться друг с другом посредством торговых связей.

Основными формами торговли были, во-первых, торжки (рынки), во-вторых, ярмарки. Торжки обычно собирались в определенные дни недели (во многих местах России базары торговали по воскресеньям). Продажа осуществлялась крупными партиями (рыба продавалась возами, а мясо – тушами, ткани – штуками). На торжках могла производиться и ручная торговля крестьянами окрестных деревень. Стационарной розничной торговли в ту пору не было, прообразом такой торговли можно считать продажу изделий ремесленного производства прямо из мастерских. Торговля носила во многом сезонный характер (как ярмарочная, так отчасти и базарная).

Размер городского рынка зависел от величины города. Помещались рынки, как правило, перед воротами укрепленных замков. Обычно там же стояла и церковь Параскевы Пятницы, считавшейся покровительницей рыночной площади. В Москве рыночная площадь находилась перед Боровицкими воротами Кремля. В Новгороде главный рынок располагался на торговой стороне в непосредственной близости от реки Волхов. Рынки имели свою внутреннюю структуру. Торговля определенными видами товаров обычно производилась в рядах (такие ряды и сейчас можно видеть на некоторых рынках – овощные, мясные, рыбные, бакалейные и прочие). В Москве был еще и зимний рынок – на льду Москвы-реки в районе современного Зарядья (там же находилась и пристань). Зимой сюда привозили замерзшие туши скота. Еще в начале XX в. здесь же, прямо на льду, располагался грибной рынок. Церковь строго следила за соблюдением постов, и на время отказа от мяса и рыбы источником белков для организма человека служили грибы (зимой, конечно же, соленые и сушеные).

Ярмарочная торговля имела более широкое значение. Некоторые из ярмарок носили характер международного торжища и собирались около того или иного города либо на определенном месте в определенное время года. Большая ярмарка устраивалась каждый год у Холопьего городка, неподалеку от впадения реки Мологи в Волгу. В XIX в. крупнейшей ярмаркой в европейской части России была Нижегородская (и самая значительная по оборотам на всем пространстве империи), в азиатской части – Ирбитская ярмарка. Были и другие, менее значительные, например Коренная в Курской губернии.

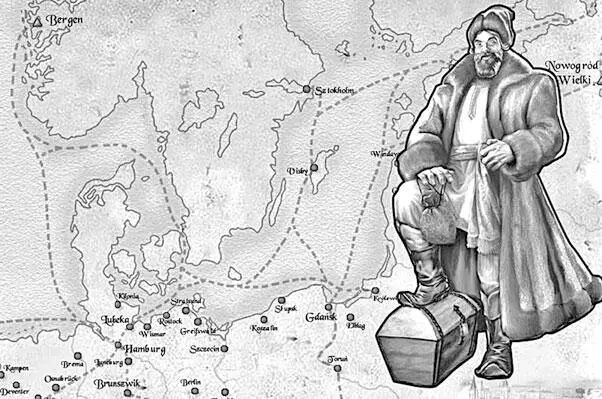

Несколько русских городов являлись крупными центрами международного обмена товарами. Прежде всего следует назвать такой пункт торговли со странами Западной Европы, каким был Новгород (в меньшей степени Псков и Смоленск). Видным центром торговли со странами востока была Тверь, далее шли Нижний Новгород и Москва. Для средиземноморского направления исключительное значение имела Москва – конечный пункт длинной дороги, начинавшейся в Константинополе. Путешествие из Москвы в Царьград по Москве-реке, Оке и по Дону занимало два-три месяца. Еще один путь из России в Западную Европу проходил через Новгород. Начинался он от Новгорода, далее шел по реке Волхову до Ладоги. При впадении Волхова в Ладожское озеро стоял город Ладога; а на выходе Невы из озера другой новгородский город – Орешек. Путь в скандинавские и немецкие города из Новгорода продолжался несколько недель. Рейс из Брюгге в Ригу длился около 7 недель.

Новгородская торговля хорошо изучена в работах отечественных историков, дореволюционных и советских. Новгород был участником ганзейской посреднической торговли. Первое место в ряду предметов ввоза принадлежало тканям и металлам, в особенности меди и серебру, в которых ощущался постоянный недостаток. Самым дорогим предметом торговли было «ипское» сукно, производимое в Ипре во Фландрии. Его обменивали на меха, воск, мед и кожи. Среди мехов первое место занимали беличьи шкурки (так же, как и в торговле с китайцами на Кяхте несколько столетий спустя). В Новгороде за две штуки «ипского» сукна давали до 2 тыс. беличьих шкурок, причем лучшего сорта (беличьи шкурки перевозили в бочках). Второе место в торговле с ганзейцами принадлежало воску. И белку, и воск получали из новгородских колониальных владений и из бортных деревень самой Новгородской земли. Их заготовку держали в своих руках новгородские бояре, которые снаряжали для этой цели торговые экспедиции. Воск и шкурки частью получали в виде дани, частью променивали на предметы новгородского ремесленного производства, частью добывали грабежом. Воск шел на изготовление свечей для потребностей церковных и светских феодалов Западной Европы. Простые люди в вечернее время освещали жилища лучинами. Одна из популярнейших русских народных песен называется «Лучинушка».

Схема «хождения» нижегородских купцов к ганзейским.

Корпоративная собственность на профессию, детальная и отчасти мелочная организация операций были характерны и для торговли. Они мешали купцу так же, как и ремесленнику, свободно распоряжаться своим имуществом. Ганзейские купцы могли продавать новгородцам строго определенные сорта товара; сделки допускались исключительно за наличный расчет. Кредитовать новгородских купцов, принимать от них товар на комиссию для реализации строго воспрещалось. Каждый иностранный купец имел право привести товара на сумму не свыше 1 тыс. марок. Новгородцы не отставали от своих торговых партнеров. В 1410 г. вече запретило ганзейцам торговать в Новгороде.

Средневековая торговля была густо замешана на насилии и обмане. Ганзейские купцы проявляли постоянно внимание к качеству воска и следили за тем, чтобы он не был смешан ни с маслом, ни с желудями, смолой либо горохом. С другой стороны, русские купцы постоянно страдали от обвеса и, как уже было сказано, корпорация новгородских купцов под названием «Иванское сто» держала монополию на взвешивание русских товаров.

История новгородской средневековой торговли позволяет увидеть существенные черты средневекового товарообмена. Во-первых, купец, как правило, не вел дела с производителем товаров. Он имел в качестве контрагентов получателей феодальной ренты, каковыми являлись, к примеру, новгородские бояре. Проникновение торгового капитала в толщу народной жизни относится к более позднему времени, когда широкое распространение получает феодальная рента в денежной форме. Во-вторых, торговые обороты совершались медленно; соответственно тому, медленно оборачивался и купеческий капитал. В-третьих, торговые занятия сопрягались с большим риском. Все торговые маршруты были очень опасны. Балтийское море кишело пиратами, даже Волга была очень небезопасна. В источниках сохранился рассказ о разбойничьих проделках новгородских речных пиратов – ушкуйников. Целых 70 ушкуев рекой пробрались к городу Костроме, ограбили его, захватили много пленных, которых продали в Великих Болгарах. После они направились вниз по Волге, грабя и убивая по дороге купцов. Им удалось добраться до самой Астрахани, где возмездие настигло разбойников: с помощью обмана все они были перебиты. Средневековые купцы богатели быстро и так же быстро разорялись. В житии св. Дмитрия Прилуцкого повествуется об одном переяславском купце, который трижды ходил на Печору и Югру. Две поездки сделали его богатым человеком, из третьей он так и не вернулся.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: