Сергей Ильин - Экономическая история России

- Название:Экономическая история России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ильин - Экономическая история России краткое содержание

Экономическая история России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Итак, для возникновения и успешного развития капиталистического уклада в недрах феодальной хозяйственной системы требовались две главные предпосылки. Первая предпосылка состоит в накоплении известных денежных сумм в руках отдельных «хозяйствующих субъектов» в обстановке сравнительно высокого уровня развития товарного производства; вторая – в наличии свободного рабочего, который лишен иных источников существования, кроме продажи собственной рабочей силы.

Родиной капитализма стали некоторые страны Западной Европы, чему способствовали благоприятные предпосылки – географические, исторические, экономические, географические и технические. Изучающему экономическую историю необходимо продумать и хорошо уяснить содержание и значение каждой из этих предпосылок в процессах генезиса капитализма . Так, Западную Европу отличает большее разнообразие природных условий, чем Восточную, следовательно, здесь сложились более благоприятные естественные условия для разделения труда. Например, Англию со всех сторон омывают удобные для судоходства моря; умеренный климат с частыми дождями благоприятствовал распространению здесь пастбищного овцеводства, а запасы железных руд и коксующихся углей находились недалеко друг от друга, что являлось благоприятной природной предпосылкой для развития вначале мануфактурной, а после машинной железоделательной промышленности и т. д. и т. п. Западноевропейские страны избежали опустошительных набегов кочевых племен и длительного иноземного порабощения народами с низким уровнем хозяйственного и социального развития, как это произошло с нашей страной. Тем не менее решающее значение имели не исторические и не географические, а технические, экономические и социальные предпосылки. Они начали складываться примерно к концу второго периода Средних веков.

Необходимыми техническими условиями для складывания крупного производства считается изобретение пороха, компаса и книгопечатания. Первые сведения о применении дымного пороха (взрывчатая смесь из калиевой селитры, серы и древесного угля) в Европе относятся к XIV в. В русских летописях сведения о порохе относятся к 1382 г. (Новгородская летопись). Применение пороха в качестве метательного средства породило настоящую революцию в военном деле, связанную с применением огнестрельного оружия. При царе Иване IV в Москве на реке Неглинке возник Пушечный двор для производства орудий. Отливка пушек производилась в Пскове и некоторых других русских городах.

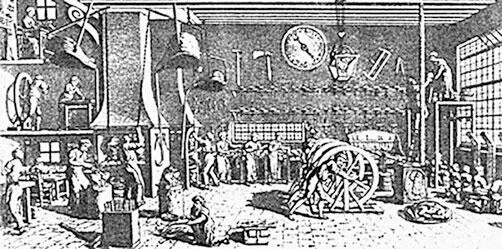

К числу экономических факторов относят сдвиги в области техники производства, прежде всего промышленного, и усиление общественного разделения труда, которое позволило перейти от разделения труда между мелкими мастерскими, характерного для феодального ремесленного производства, к разделению труда внутри крупной мастерской. Вместе с тем ни в коем случае не следует забывать о том, что возникновение капиталистического производства не было технически связано с открытием такого нового источника энергии, который позволил бы радикально преобразовать сам процесс труда. Источник энергии остался прежний – мускульная сила и энергия человека и его домашних животных. Мануфактурное производство базировалось на ручной технике, основным двигателем было водяное колесо. По сути своей мануфактура – большая ремесленная мастерская с разделением труда внутри нее. Довольно распространенной в России первой половины XIX в. разновидностью мануфактурного производства, в особенности в сельской местности, была так называемая рассеянная мануфактура, представлявшая собой сумму отдельных ремесленных мастерских.

Возникновение мануфактур шло двумя путями. Первый путь – объединение в одной мастерской ремесленников разных специальностей. Так складывались каретные, пушечные и другие мануфактуры. Этот способ организации мануфактурного производства иногда называют гетерогенным. Второй путь предполагал объединение в одном предприятии ремесленников одной специальности (железоделательные мануфактуры, мануфактуры, производившие иголки, и прочие). Второй принцип организации мануфактурного производства именуют органической мануфактурой.

Производственные операции на мануфактуре были разделены между всеми рабочими, что позволило им специализироваться на одной или нескольких операциях. Такая организация труда привела к появлению новых специализированных орудий производства. В мануфактурах, в отличие от ремесленных мастерских, шло постоянное усовершенствований применяемых орудий, так как работники, стремясь облегчить труд и повысить заработок, постоянно изменяли и улучшали свои инструменты. К примеру, на отдельных английских железоделательных мануфактурах XVIII в. применялось более 500 видов молотков, причем для каждой производственной операции употреблялся отдельный молоток. Распространение мануфактур создало предпосылки для заметного понижения издержек производства, прежде всего за счет внутренней специализации. Нужно учитывать, что это понижение издержек не являлось радикальным, отчего мануфактурное производство никогда и нигде не смогло полностью вытеснить простую ремесленную мастерскую . Вместе с тем товарный характер мануфактурного производства сам по себе подталкивал к неустанным попыткам усовершенствовать производственный процесс с целью его удешевления.

Цех сибирского горного завода. С гравюры начала XVIII в.

Крупные нововведения отмечены в черной металлургии, ставшей впоследствии базовой индустриальной отраслью. Сыродутный процесс стал вытесняться двухступенчатым способом получения металла. Вначале в печи получали чугун, затем сталь путем вторичной переплавки в горне. Первая стадия получила название доменного процесса, вторая – кричного передела. В сутки в кричном горне можно было выплавить до 1 т металла, а выход кричного железа составлял 90–92 % веса чугуна. Процесс кричного передела занимал 1–2 ч. Переход от одноступенчатого сыродутного к двухступенчатому (доменному и кричному) процессу получения железа позволил значительно увеличить производительность и полнее удовлетворять спрос на черный металл.

Первые доменные печи появились в Западной Европе в середине XIV в., и своими размерами они мало отличались от домниц. Постепенно конструкция домен совершенствовалась, например меха стали приводиться в действие водяным колесом. Результатом стало значительное повышение производительности: если из одного сыродутного горна путем напряженнейшего труда в сутки можно было получить только 8 кг железа, то в доменной печи XVI в. производилось уже 1,6 т чугуна. В XVII в. доменные печи появились и в России: в 1637 г. неподалеку от Тулы и Каширы, а в 1670 г. – в Олонецком крае.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: