Коллектив авторов - От царства к империи. Россия в системах международных отношений. Вторая половина XVI – начало XX века

- Название:От царства к империи. Россия в системах международных отношений. Вторая половина XVI – начало XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ЦГИ»

- Год:2015

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-8055-0262-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - От царства к империи. Россия в системах международных отношений. Вторая половина XVI – начало XX века краткое содержание

От царства к империи. Россия в системах международных отношений. Вторая половина XVI – начало XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Глава первая

Русское государство в системе межгосударственных договоров в 70-х – начале 80-х гг. XVI в. (А. В. Виноградов)

В договорные отношениями с сопредельными странами Русское государство вступает с конца XV в. В отношении Великого княжества Литовского – это договор 1494 г. положивший конец русско-литовскому конфликту 1492–1493 гг.; в отношении Крыма – это союзный договор 1474 г.; в отношении Швеции – это мирный договор 1483 г. Практика заключения договоров с Крымом продолжалась на протяжении всего XVI столетия, причем речь шла уже не о долговременном союзе, как это имело место в эпоху Ивана III и Менгли-Гирея I, а о соглашениях, имеющих целью нейтрализовать возможный союз Крыма с Польско-Литовским государством.

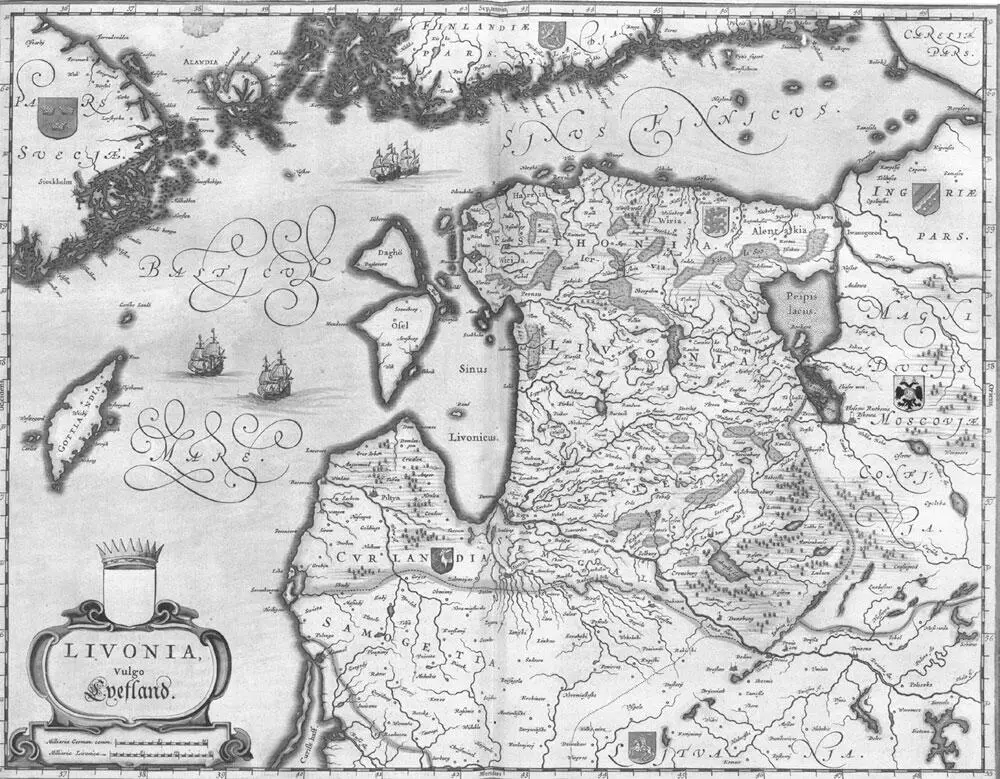

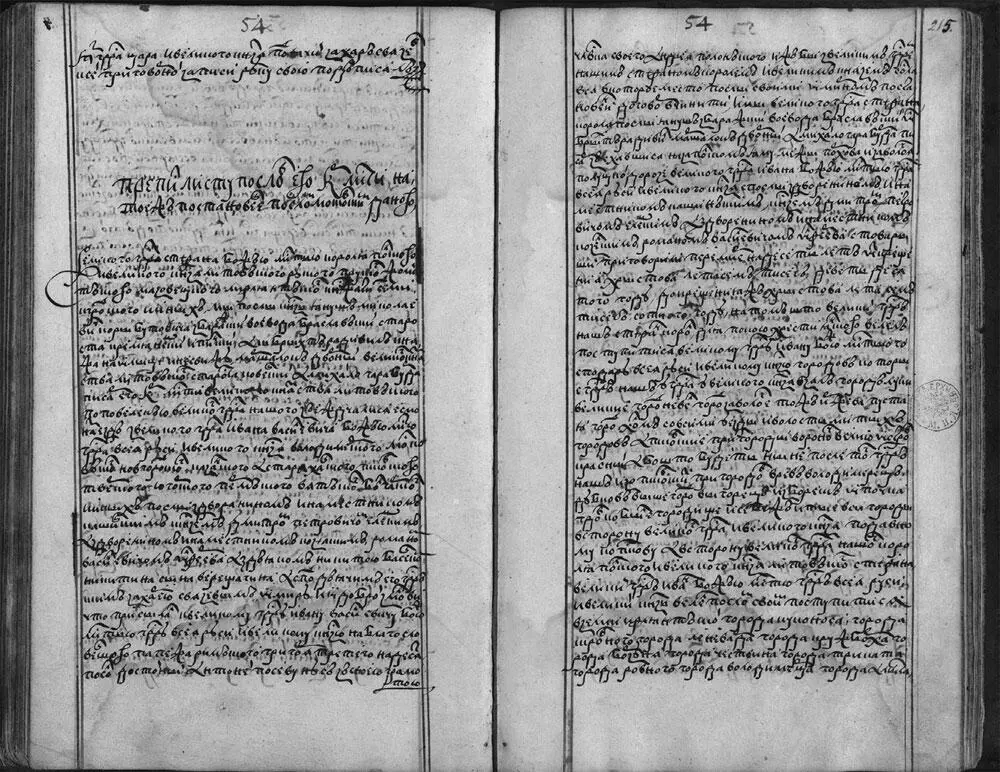

Вопрос о соответствии форм и методов внешней политики Русского государства эпохи правления Ивана Грозного, нормам дипломатической практики, принятым в сопредельных странах, давно поднят в отечественной историографии. Особое место занимает вопрос о принципах заключения договоров Русского государства с сопредельными странами. При этом традиционно превалирует рассмотрение ситуации сложившейся к концу правления Ивана Грозного, когда с заключением ряда договоров с западными и северо-западными соседями России Речью Посполитой и Швецией был положен конец Ливонской войне.

Тактика дипломатических сношений России

При этом некоторые историки приходят к неожиданным выводам. Так, А. И. Филюшкин, рассматривая практику заключения московскими дипломатами межгосударственных договоров в 60-х – начале 80-х гг. XVI в., отметил, «что заключение договора не обязательно означало его соблюдение, мало того, нередко обе стороны с самого начала знали, что договор соблюдаться не будет» [4]. Этот «правовой нигилизм» А. И. Филюшкин объяснял особенностями политической культуры Московской Руси главным образом тем, что отношения московских государей с сопредельными державами определялись категориями христианской этики. Данная точка зрения неоднократно высказывалась отечественными историками.

Несомненно, что в московской посольской документации различались «братские» и «суседские» державы. Достаточно четким были определения «любовь и дружба», «дружба и братство», «недружба». Важное (но не ключевое) значение имел вопрос о титулатуре – в рассматриваемый период о признании сопредельными монархами царского титула Ивана Грозного. Все это приводило к многократно рассматриваемым историками коллизиям при заключении межгосударственных договоров в правлении Ивана Грозного. При этом упускается главное – наличие системы межгосударственных договоров Московской Руси.

Договорными отношениями на постоянной основе, т. е. с постоянно заключаемыми договорами о продлении перемирия Русское государство к 70-м гг. XVI в. была связана Речью Посполитой и Шведской короной. Отношения с ними определялись к этому времени затяжным военным конфликтом, получившим в отечественной историографии наименование «Ливонская война». Этот конфликт традиционно датируется 1558–1583 гг., однако в последнее время такая датировка и правомерность применения термина «Ливонская война» ко всем войнам, которые вело Русское государства на западном и северо-западном направлении в 50–80-х гг. XVI в. подвергается критике. Так, А. И. Филюшкин предлагает разделять собственно Ливонскую войну – 1558–1561 гг. т. е. войну Русского государства против Ливонского ордена, русско-литовскую войну 1561–1570 гг., московскую или «Баториевую войну» Речи Посполитой против Русского государства 1578–1582 гг. и русско-шведскую войну 1578–1583 гг. [5]Его точка зрения не бесспорна, поскольку хронологически разграничить эти военные конфликты можно только условно. Так, с 1570 г. по 1579 г. между Речью Посполитой и Русским государством формально не было состояния войны, однако Москва вела в 1577 г. военные действия против польско-литовских владений в Ливонии. Конфликт Русского государства со Шведской короной касался не только Ливонии, но и так называемой Ингрии (побережья Финского залива) и Карелии.

Взаимоотношения Русского государства с западными соседями – участниками борьбы за Ливонию – выстраивались в тесной связи с взаимоотношениями с Крымом, имевшими традицию договорных отношений. В силу ряда обстоятельств эта традиция исчерпала себя к началу 40-х гг. XVI в., однако с 60-х гг. возродилась.

Для московской дипломатии главной целью заключения русско-крымских договоров было предотвращение крымских нападений на территорию Русского государства. Большинство договоров заключаемых Русским государством с Крымом, так и не были окончательно ратифицированы и введены в действие. В истории русско-крымских дипломатических связей в XVI в. существовали значительные периоды, когда после срыва заключенных договоров обе стороны не предпринимали действий с целью возобновления договорных отношений. Однако после разрыва крымской стороной договора 1539 г. (затем последовало нападение 1541 г.) следующая попытка заключить договор была предпринята только в 1563 г.

Таким образом, практически все договорные отношения Русское государство устанавливало с враждебными соседями. У Москвы не было долговременных союзников. Попытки русской дипломатии обеспечить продолжительный союз с Англией и Габсбургской монархией не удались. В современной историографии, правда, имеется предположение, что с Англией в результате миссии А. Г. Совина в 1570 г. «тайное союзное соглашение все-таки было заключено, хотя и не оформлено должным образом» [6].

К 70-м гг. XVI в. система международных договоров Русского государства определяется наличием взаимных договорных обязательств по сохранению мира и за исключением Крыма по установлению пограничных рубежей. При этом все договорные акты тесно связаны с общими геополитическими проблемами России. Так, договоры с Речью Посполитой, Швецией, Данией обуславливались в первую очередь Балтийским вопросом. Второй составляющей системы договоров Русского государства с Речью Посполитой являлся вопрос о спорных территориях отвоеванных Москвой у Великого княжества Литовского в ходе многочисленных военных конфликтов XV–XVI вв. Договорные акты Русского государства и Крыма увязывались с взаимоотношениями Москвы и Речи Посполитой.

Все внешнеполитические партнеры Русского государства стремились внести в двусторонние договоры статьи направленные или против интересов третьих сторон, или, наоборот, в их защиту. Особенно это характерно для польско-литовской дипломатии. В отдельных случаях московская дипломатия вынуждена увязывать заключение новых договоров с уже существующими, либо отказываться от их заключения. Военные действия против сопредельных стран Русское государство начинает с учетом системы межгосударственных договоров. Как отметил Б. Н. Флоря, решение о начале русско-шведской войны 1590–1593 гг. принималось исходя из того, что в данном вопросе «свобода действий русского правительства не ограничивалась каким-либо формальным соглашением с Речью Посполитой» [7].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: