Рудольф Баландин - Тайные общества русских революционеров

- Название:Тайные общества русских революционеров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Вече»

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2182-2, 978-5-4444-8315-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Баландин - Тайные общества русских революционеров краткое содержание

Тайные общества русских революционеров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако наибольшее впечатление произвела работа Чарлза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Д.И. Писарев писал: «Почти во всех отраслях естествознания идеи Дарвина производят совершенный переворот; ботаника, зоология, антропология, палеонтология, сравнительная анатомия и физиология и даже опытная психология получают в его открытиях ту общую руководящую нить, которая свяжет между собой множество сделанных наблюдений и направит умы исследователей к новым плодотворным открытиям».

Тургенев И.С.

Упрощенно понятые идеи Дарвина вдохновили даже социологов. Появилось направление «социодарвинизм», объясняющее жестокую борьбу за существование, конкуренцию, острую классовую вражду и выживание наиболее приспособленных извечными законами природы и общества. (Надо заметить, что сам Дарвин так не считал.)

На подобных знаниях воспитывались народники шестидесятых – начала семидесятых годов. В частности, это относится к таким ученым, как П.А. Кропоткин, П.Л. Лавров, Н.А. Морозов. Затем пришел черед общего увлечения общественными науками, главным образом социологией. Штудировались и обсуждались труды социалистов-утопистов.

Тогда же, в 60-х годах, после выхода в свет романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» среди молодежи обрел популярность нигилизм , скептическое и сугубо рациональное отношение к обычаям и традициям, порой основанным на предрассудках и суевериях, отрицание авторитетов, прежде всего религиозных и философских. Как учение нигилизм в значительной степени был бесплодным, наиболее успешно способным на отрицание и разрушение духовных устоев, но не на утверждение и созидание.

В то же время он содействовал сокращению материальных потребностей интеллигента и облегчал образование коммун для совместной жизни и взаимного развития личности. В наибольшей степени это относится к объединению усилий не только мужчин, но также и женщин. В результате активную роль в революционных кружках и обществах стали играть женщины.

На духовной почве, расчищенной нигилизмом, дали бурные всходы идеи анархизма и социализма.

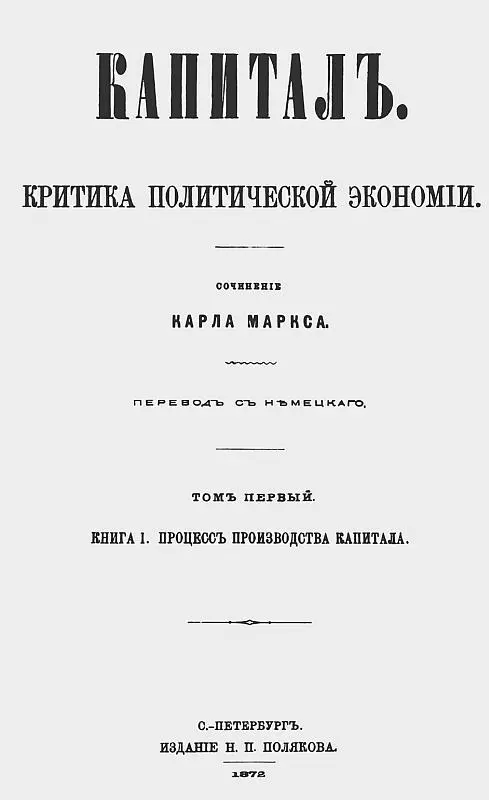

В 1872 году появился в русском переводе первый том «Капитала». Стройностью системы и глубиною критики капитализма Маркс произвел на интеллигентную молодежь огромное впечатление. Немногие, конечно, одолели этот солидный фолиант. Но идеи политической экономии Маркса стали входить в общий оборот. Другие его произведения оставались неизвестными широкой публике. Широко распространились лишь учение о трудовой ценности и взгляды Маркса на отношения между трудом и капиталом.

Народники семидесятых годов прониклись ненавистью к жестокой эксплуатации трудящихся капиталистами и признали освобождение труда одной из первых задач всякой прогрессивной революционной программы. По признанию Ковалика: «Далее этого не шло значение Маркса, и никто из семидесятников не признавал его отцом научного социализма. Молодежь того времени и после прочтения “Капитала” продолжала оставаться на точке зрения “утопического” социализма, признавая своими учителями Чернышевского, а вскоре потом Лаврова и Бакунина».

Возможно, наиболее содействовали выработке миросозерцания «Исторические письма» Лаврова. Они пробуждали в душах молодых людей чувство патриотизма не по отношению к государству, а прежде всего – к своему народу, пребывающему в состоянии экономического и духовного рабства, отрешенному от достижений цивилизации; призывали к уплате долга народу за полученное образование.

«Капитал». Т. 1. Первое русское издание

В России при жесткой цензуре и отсутствии политической свободы наука стала едва ли не основным средством широкого распространения революционных идей. Но были, помимо всего прочего, и острословы, эпиграммисты, строки которых распространялись письменно и устно. Вот, к примеру, четверостишие Николая Щербины, написанное еще до отмены крепостного права:

У нас чужая голова,

А убежденья сердца хрупки…

Мы – европейские слова

И азиатские поступки.

Затем пришла пора выступлений народников и репрессий, направленных против них. Один из тех, кому пришлось испытать их на себе – Михаил Михайлов, – отметил:

Преданность вечно была в характере русского люда.

Кто же не предан теперь? Ни одного не найдешь.

Каждый, кто глуп или подл, наверное, предан престолу;

Каждый, кто честен, умен, предан, наверно, суду.

Когда князь М.Т. Лорис-Меликов, которого Александр II называл «бархатным диктатором», подготавливал реформы, ограничивающие самодержавие, Дмитрий Минаев обратился к нему со «смехотворным» посланием:

Ввиду порядка строгого

Мы просим, граф, немногого:

Вы дайте конституцию,

На первый раз хоть куцую!

Много сатирических стрел было выпущено в ту пору против ущемления свободы печати. Вот как Минаев описал то, что творится в кабинете цензора:

Здесь над статьями совершают

Вдвойне губительный обряд:

Как православных – их крестят

И как евреев – обрезают.

На некоторое ослабление пресса цензуры при запрещении работ на острые социально-политические темы Василий Курочкин отозвался так:

Эпоха гласности настала;

Во всем прогресс, но между тем

Блажен, кто рассуждает мало

И кто не думает совсем.

Весьма кратко и столь же точно определил Владимир Гиляровский главную российскую беду:

В России две напасти:

Внизу – власть тьмы,

А наверху – тьма власти.

Но, конечно же, наибольшее влияние на революционно настроенную молодежь оказывали критические и художественные сочинения Белинского, Добролюбова, Писарева, Чернышевского. Философские труды Лаврова не пользовались популярностью в отличие от его социально-политических статей.

В «Исторических письмах» Лавров доказывал, что осмысление и оценка исторических событий не могут быть объективными. «Волей или неволей приходится прилагать к процессу истории субъективную оценку, – писал он, – то есть, усвоив по степени своего нравственного развития тот или другой нравственный идеал, располагать все факты истории в перспективе, по которой они содействовали или противодействовали этому идеалу».

Кто движет историю, осуществляет исторический процесс? По мнению Лаврова: «Одинокие борющиеся личности». Но разве под силу такое деяние одиночкам? Нет, конечно. Отдельные личности превращаются в общественную силу в том случае, когда вокруг них сплачиваются единомышленники, когда образуются партии. Только в таком случае сила единичная превращается в силу коллективную.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: